【第83回】伝統的価値観(Traditional Values)《其ノ六》民主政(Democratic)の愚《後篇》―古代ギリシャ・ローマ共和政(Republic)―

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

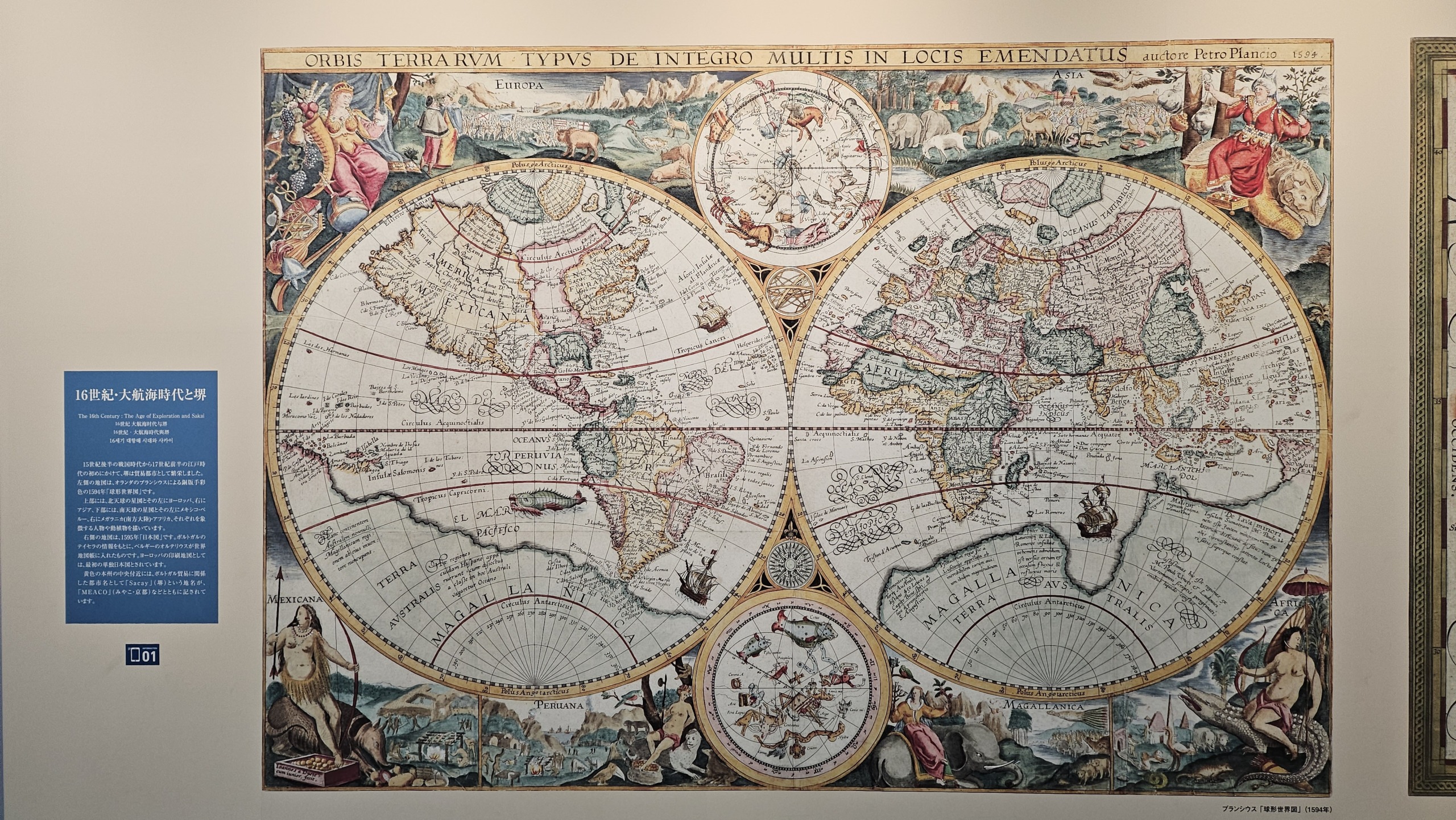

⇧大阪府堺市「さかい利晶の杜」内、オランダの天文学者・地図製作者 Petrus Plancius による「球形世界図」(1594年)

①古代ギリシャ社会が警戒した民主政と「人間の傲慢」

京都大学名誉教授で社会思想家の佐伯啓思(さえきけいし)氏は、その著書『反・民主主義論』『さらば、民主主義―憲法と日本社会を問いなおす』等で、2016年大統領選挙における所謂「Trump 現象」を引き合いに、民主主義に関する卓見を述べている。(以下は筆者概括)

■古代ギリシャにおける民主主義の本質

・民主主義(Democracy)が民衆(Demos)による統治(Kratia)である限り、民衆の歓呼により選出される指導者こそが民主政治の第一人者。

・古代ギリシャ社会の哲学者 Plato(プラトン)にとり既知であった点として、君主支配/Monarchy や貴族支配/Aristocracy を民衆支配/Demokratia に変えたからとて、政治が良くなる保証はどこにもなく、貴族が党派争いをした様に民衆もまた党派争いに陥る。

・民衆は自分たちの党派に属する貴族や有力者を支配者にせんとするため、民主主義とは自分たちの支配者を自ら選ぶ政治に他ならない。

・実際には意思や欲求、理想とする社会像や価値観は民衆個々に異なるため、党派の競い合いに敗れたものは政治に不満を募らせる。こうした民主主義は常に不満分子を生み出し、新たにその主張を実現してくれる指導者を選ぶ(政権交代)こととなる。そのために政治は「不安定」になり、その都度「右」へ「左」へと揺り動かされる。社会は「変化」(Change)し「改革」(Reform)されるものの先には進んでおらず、「進歩」(Progress)という観念は意味をなさない。そもそも政治の向かう方向に確固たる目的地など最初から存在しない。

・さらに民衆の関心や不満が「多様化」するのにつれて共通了解を困難にし、「平等」の観念はわずかな「差異」や「差別」に対して民衆の意識を過敏にする。こうして社会を「改革」したはずが、そのことがますます問題を生み出し不満を生み出す。そして新たな「改革」への要求が高まり、それは永遠に繰り返され悪循環に陥るものとなる。

■「建国の父」に警戒された民主主義

・古代ギリシャ社会では、高い敬神の心をもって、人知を超えた「神」や「自然」の秩序に沿う思想があった。一方で民主主義は、「人間」がその領分を超えて意思や欲求を充足せんとする「傲慢」に陥った政治体制として警戒された。

・民主主義は、無条件の「自由」をすべての人民に「平等」に付与することを前提とした「価値相対主義」といえる。そのため、人民のその時々の思いや知識を超えた、「真理」や「絶対的価値」といったものを否定する。

・「米国建国の父」(Founding Fathers of the United States)の一人で第4代大統領の James Madison, Jr. は、民主主義は騒乱や闘争をもたらす危険極まりないもので、粗野な人民が政治を混乱させると考えた。また初代財務長官の Alexander Hamilton は、人民の友という仮面の方が、強力な政府権力よりもはるかに専制権力を生み出すと危惧した。 さらに、権利章典を起草した George Mason は、人民に大統領を選ばせるなど、盲人に色を当てさせるのと同様の愚行と述べた。

・各州の代表者などによる「共和主義」(Republicanism)政治は、「少数選良/賢者」(Elite)による討議で物事を決するもので、現在の民主主義と等値されるものではなかった。

・フランス人貴族の政治思想家 Alexis de Tocqueville は、その著書『De la démocratie en Amérique(アメリカの民主政治)』で、次の様に述べている。『民主主義は「平等」への強い情念を呼び覚ます。しかし、この期待はいずれ失望へと変わる。こうしたことは特に下層のものの絶えざる不満を生み出し、この「平等」を求める永遠の運動はひっきりなしに社会を「動揺」させる』

②「少数選良/賢者」による共和政/民本主義と輿論

■共和主義と少数選良/賢者

・共和主義とは国の「公的」な事柄を重視する政治であり、「公的」な判断が可能な能力の持ち主でなければ政治に参加する資格はない。「私的」な感情や利益を政治に持ち込むことは理に適わない。

・そのためには一定の財産と自覚をもった市民でなくてはならず、それゆえ共和主義は、ある種の「少数選良/賢者」(Elite)主義に接近する。

・また公共性という視点をもった政治的指導者を得るには、「徳」を備えた人間の教育が必要となる。ここでいう「徳」とは、ある種の正義感や公平な視点、思慮深さ、決断する勇気といった「市民的徳」である。

また佐伯氏は、大正時代に「民本主義」を唱えた思想家の吉野作造氏を引き合いに、「少数選良/賢者」に関する卓見を述べている。(以下は筆者概括)

・吉野作造氏は「民本主義」をして大衆を政治の「主動者」に置くものとし、形式上の主権が君主にあろうとも、その主権の行使は大衆の利益や意向に沿うものであるべきとの立場を唱えた。

・しかし、実際の政治を主導するのは「少数選良/賢者」でなければならず、多数の大衆(衆愚)に対する精神的指導者であらねばならない。

・また大衆の「民意」は雑然として日々刻々「右」に「左」に「動揺」する。しかしこの「動揺」は揺らぎながらも何らかの「不動の中心」(見えざる意思の主体)に向かうものである。そうした「不動の中心」を認識できる者が「少数選良/賢者」ではないか。

・「少数選良/賢者」に課された役割は、「世論」(状況や情緒で「動揺」する統計値)から、「輿論」(常識や理性に基づく「不動の中心」)を解釈すること。「時間」と「空間」を相対化、すなわち、過去や未来という長い「時間」と、世界という広い「空間」のうちに視座を置き、日々刻々「動揺」する状況から一定の距離を置いて眺める能力が求められる。

■Aristotelēs(アリストテレス)と Marcus Tullius Cicero(キケロ)

さらに佐伯氏は、東京大学総合文化研究科教授の松原隆一郎氏との編著『共和主義ルネサンス:現代西欧思想の変貌』の第4章(慶應義塾大学経済学部教授・坂本達哉氏論文)で、古典的共和主義の源像として Aristotelēs と Marcus Tullius Cicero を取り上げている。(以下は筆者概括)

・古代ギリシャ社会の哲学者 Aristotelēs は、「徳(Virtue)の支配」を正しい政治の本質と主張した。

・これは、「徳」によって支配され「善」の実現を究極目的とする国家こそが真の国家と考えるものであった。換言すれば「徳」とは、国家の利益と人民の幸福等、「公共」の利害を優先させて行動できる人格と能力を意味する。

・この基本原理から、国家の基本形態を王制、貴族制、国制(Politia)の三種に区分し、それらの逸脱したあり方として、専制、寡頭制、民主制があるとした。

・そして暫定的な結論として、国制とは端的には寡頭制と民主制との混合であるとした。

・共和制ローマの政治家 Cicero は、Aristotelēs の共和主義思想を継承し再構築した。

・すなわち、貴族制の要素を強化し君主制の要素すら包含した混合政体を、最良の国制とみなした。

・そして、ローマ共和制の秘密を、執政官(Cōnsul)の王にも似た権力と元老院(Senatus)の権威によって、民主制の弊害を是正しこれを指導する統治機構に求めた。

・時代が下り、『君主論』(Il Principe)を著したイタリア Renaissance 期の政治思想家 Niccolò Machiavelli は、君主の徳とは「法の支配」を実現すると同時に、必要に応じてこれを超越できる人格的能力であると説いた。

・これは、流動的な政治状況の中で「人間(=法律)」の原理と「野獣(=力)」の原理を巧みに使い分ける度量と技術であり、それを支える高度の政治的判断力を意味した。

※参考文献

Patrick Deneen、角敦子(訳)『リベラリズムはなぜ失敗したのか』、原書房、2019年

『』、NTT 出版、2007年

佐伯啓思『反・民主主義論』、新潮社、2016年

佐伯啓思『さらば、民主主義―憲法と日本社会を問いなおす』、朝日新聞出版、2017年

佐伯啓思『自由と民主主義をもうやめる』、幻冬舎、2008年

東京財団政策研究所(監修)、久保文明・阿川尚之・梅川健(編集)『アメリカ大統領の権限とその限界―トランプ大統領はどこまでできるか』、日本評論社、2018年

会田弘継『それでもなぜ、トランプは支持されるのか:アメリカ地殻変動の思想史』、東洋経済新報社、2024年

Alexis de Tocqueville、岩永健吉郎(訳)『アメリカにおけるデモクラシーについて』(原題 仏:De la démocratie en Amérique)、中公クラシックス、2015年