【第78回】「少子化(Declining Birthrate)」の真因と帰趨/在留外国人と科学技術への依存是非《2/4》―戦後ベビーブーム期の世相と価値観―

⇧大阪市中央区の「大丸心斎橋店」エスカレーター前ディスプレーより、2022年(令和4年)5月29日撮影画像を筆者加工

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

日本社会で「出生数」(Number of Births)の減少とこれによる「人口」(日本人人口)の減少局面に歯止めがかからない。「少子化」(Declining Birthrate)対策は國體護持の要諦であり、我が国の経済成長(労働力確保・消費拡大)や社会保障・公共サービス(医療・高齢者介護・年金・教育など)の維持にとり喫緊の課題である。とりわけ世界で最も高い「高齢化率」の我が国で高齢者の支え手が減少し、介護の負担が増す現状にある。本稿では、大東亜戦争(対米戦争)直後のベビーブーム期の社会状況に着目。これとの対比で「家」と「国家」重視の価値観を軸に、近年長期化している「少子化」の原因と真因を考察する。

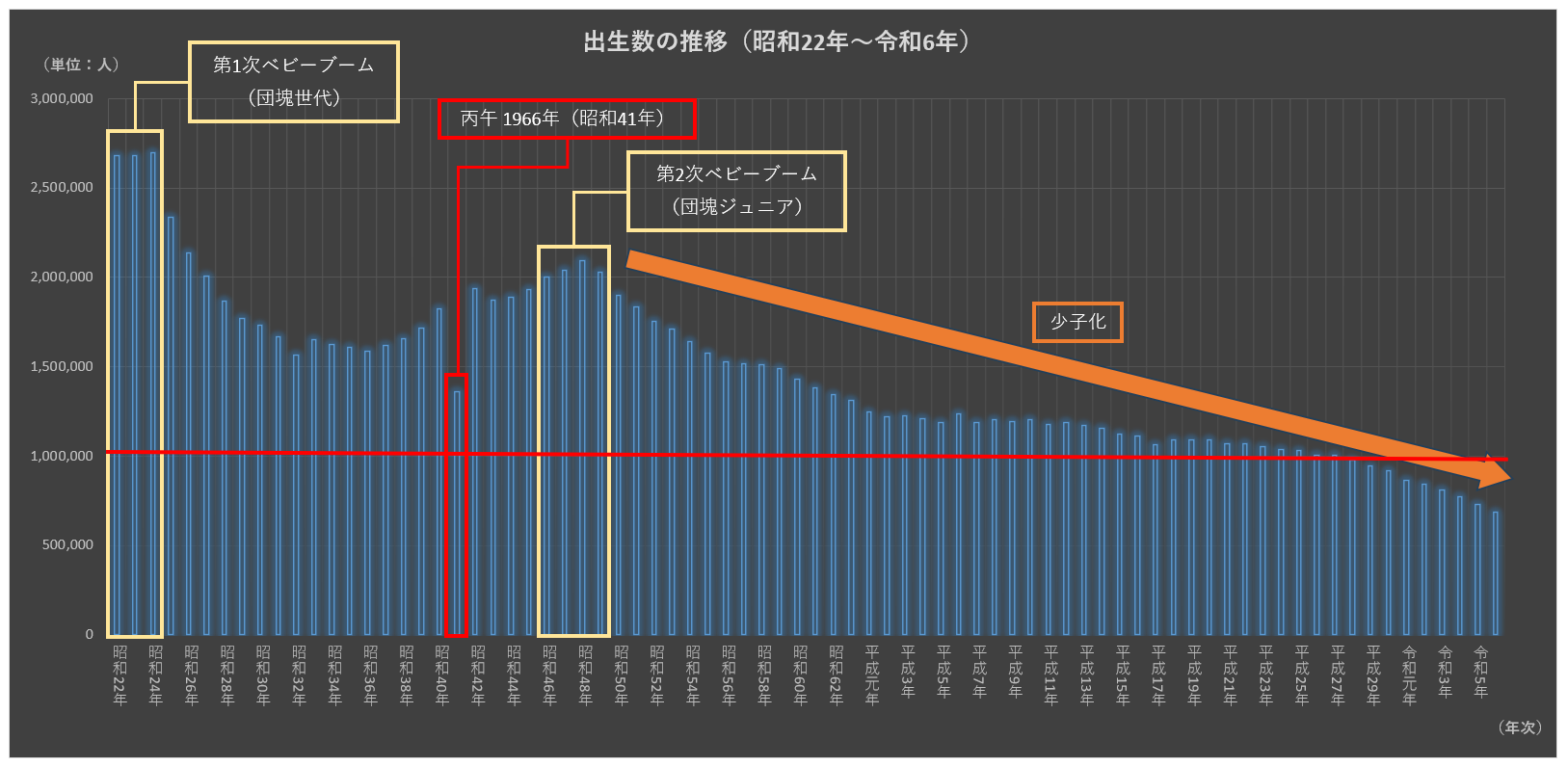

以下の出生数推移グラフは、「厚生労働省」(人口動態総覧の年次推移) h1.pdf を基に筆者作成。大東亜戦争(対米戦争)直後、1947年(昭和22年)~1949年(昭和24年)の第一次ベビーブーム(団塊世代)で年間250万人超の出生があったのち、1971年(昭和46年)~1974年(昭和49年)の第二次ベビーブーム(団塊ジュニア世代)では年間200万人超の出生。しかし第三次ベビーブームは生じないまま、その後は「少子化」の一途を辿り、2016年(平成28年)以降の出生数は年間100万人を割り込んでいる。

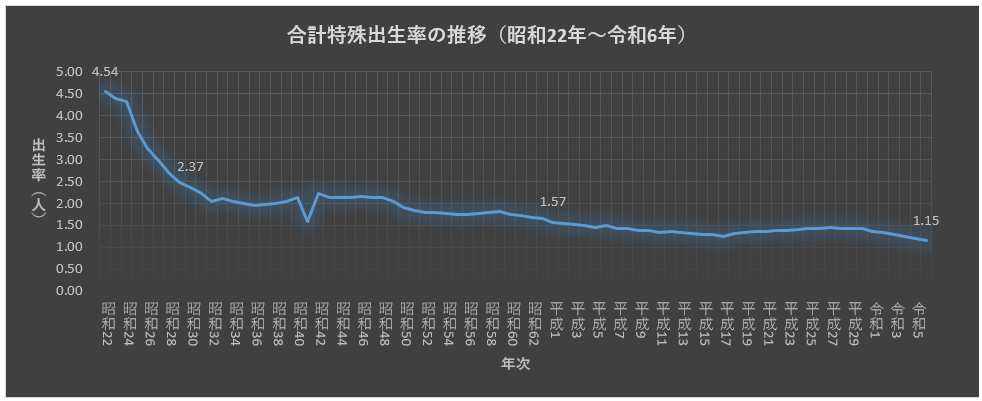

以下の合計特殊出生率推移グラフは、「厚生労働省」(人口動態統計) 令和6年(2024)人口動態統計(確定数)の概況|厚生労働省 を基に筆者作成。「合計特殊出生率」(Total Fertility Rate)とは、15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとした場合の子供の数に相当する。

少子化の「原因」としては一般的に以下が挙げられている。

・結婚観の変化:非婚化、晩婚化、晩産化の進展

・経済的要因(日本型雇用慣行の崩壊):バブル崩壊と失われた20年、非正規雇用率の増加、賃金上昇の停滞

・女性社会進出の加速:1985年(昭和60年)男女雇用機会均等法 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 | e-Gov 法令検索制定、専業主婦の減少

・核家族化の進展:祖父母による子育て支援環境の縮小

・家族計画の推進:医療技術の向上(避妊・中絶)

一方、少子化の「真因」として参考となる歴史(価値観)や各国の現状がある。

■歴史(価値観)

第二次世界大戦の終結で復員兵が帰還、日本では1947年(昭和22年)~1949年(昭和24年)の3年間に限った、第一次ベビーブーム(団塊世代)が起こった。これには戦時中に結婚や出産を先送りする傾向にあった反動もあった。この時期に結婚・出産した世代は概ね大正生まれ世代であった。また北米、欧州、日本など世界主要地域で、同時期にベビーブーム現象が起きている。そして現在はその世代の高齢化という社会事象へつながっている。

日本におけるこうした戦後のベビーブームには、戦前の人口政策「産めよ殖やせよ」による、世相や価値観の影響が何より大きいと筆者は考える。これは当時の厚生省予防局優生課による「結婚十訓」第十条「生めよ育てよ國の為」が語源である。当時日本は「大東亜共栄圏」の確立を目指し人口(兵力)増強策をとっており、1941年(昭和16年)1月22日に近衛文麿内閣での閣議決定があった。その背景で生まれた「人口政策確立要綱」 人口政策確立要綱 | 昭和前半期閣議決定等収載資料及び本文 | リサーチ・ナビ | 国立国会図書館 は軍国主義の象徴でもあった。日本民族悠久の発展へ向け「一家庭に平均5児を」「一億目指し大和民族の進軍」と謳われた。当時の新聞の論調は、「従来の西欧文明にむしばまれた個人主義、自由主義の都会的性格がいけない」「自己本位の生活を中心にし、子宝の多いことを避ける都会人の多いことは全く遺憾至極である」「結婚年齢を10年間で3年早め引き下げる。男子25歳、女子21歳に引き下げる」「平均5児以上をもうける」「(昭和35年には)1億人人口を確保する」などとある。そして、多子家庭に対し特に多産の家庭には表彰制度があり、逆に無子家庭や独身者には公立の課税をさらに課すとした、優遇策と冷遇策が国策として明確に提示された。すなわち人口を増強するために、「個人」を基礎とする世界観を排し、「家」と「民族」(国家)を基礎とする世界観の確立・徹底が国家目標に掲げられていた。

以下は、日本における歴史的事実を有るがままに伝えているのみである。かつては天皇家、将軍家や大名家など高い身分(貴人)の家格において側妻を「側室」と称した。これは儒教や宗法(そうほう)の道徳思想を受け、祖先の祭祀を守り「男系男子」を絶やさず子孫繁栄のため、公的に認められたものである。 江戸幕府を興した徳川家康公は、晩年には「正室」を迎えず20人ほどの側室を置いたといわれ、約270年間続いた体制の基盤を固めた。側室は臣下としての待遇を受け正室との間も主従関係にあった。そのため将軍や大名の跡継ぎには正室の産んだ男子が優先されたが、何らかの理由で跡を継ぐことができない、あるいは跡継ぎの男子に恵まれない場合には、側室の子が跡を継いだ。将軍の側室の場合、男児を生めば「御部屋様(おへやさま)」、女児ならば「御腹様(おはらさま)」と呼ばれた。そして「大奥」内に専用の個室が与えられ、側室として認められた。側室の名は「○○の方(かた)」と「方」付きとなり、家臣からは主人同然の扱いを受けた。江戸時代の参勤交代制度下、各藩の大名は江戸と国元を往復する中で、正室を証人(人質)として江戸屋敷に残し、国元には側室すなわち「御国御前(おくにごぜん)」を置く形態をとった。

■各国の現状

戦後の日本では、GHQ(General Headquarters/連合国軍最高司令官総司令部)≒米国の統治政策もあり状況は一転。「産めよ殖やせよ」は戦前日本を象徴するものとして否定された。他方、毎日新聞取材班がまとめた『』によれば、イスラエルではユダヤ法典を厳格に守るユダヤ教超正統派の存在が大きい。元来、ユダヤ教では、子供を産み人口を増やすことは「神の命令」とされている。そのため、超正統派の女性の合計特殊出生率は2017~2019年で6.6人(平均値)と非常に高く、人口も急激に増加している。そもそも旧約聖書「創世記」(Genesis)において、大洪水と「ノアの方舟」(Noah's Ark)の件で、神はノアに対して「産めよ、増えよ、地に満ちよ」(Be Fruitful and Multiply and Fill the Earth)と告げている。

この対極にあるのがフィンランドの現状である。同著によれば、欧米では個人の自由や権利を尊重する「個人主義」が進んでおり、特にフィンランドなど北欧諸国でそれが顕著である。福祉制度の充実により個人の自立が促されたことも一因にあり、子供を持たないことを「個人の選択の自由」として捉える人が増えている。同国は2024年度の国連報告書「世界幸福度ランキング」(The World Happiness Report) WHR Dashboard で1位であった。しかしもう一つの面が重要である。フィンランドの合計特殊出生率は2019年時点で1.35まで低下した。同国で少子化とともに進む高齢化は、皮肉にも「世界で最も幸福な国」を支える福祉国家としての基盤を揺るがしかねない。医療や高齢者介護、教育などの手厚い公共サービスは、「高福祉・高負担」の仕組みで成り立つが、経済活動を担う生産年齢人口の減少で元手となる税収が不足する事態に直面している。

また同著は、東欧のハンガリーにおいて長期政権を敷く Orbán Viktor 首相が、「男女が結婚し子供を産み育てる」という伝統的な家族のあり方や価値観の重要性を強調している事例を挙げている。同政権は「同性愛者」に対する圧力を強める多数の関連法案を成立させている。同じく東欧ブルガリアの政治学者 Ivan Krastev 氏は著書『After Europe』で、「同性婚はさらなる人口減を示すもので、低い出生率と移民に悩まされている東欧諸国にとって、ゲイ文化を承認することは自分たちの『消滅』を認めることになる」と指摘している。至極正論である。

※参考文献

毎日新聞取材班『』、毎日新聞出版、2022年