【第85回】伝統的価値観(Traditional Values)《其ノ七》「徳育」と「修身」《中篇》―戦後「教育基本法」(Basic Act on Education)と平成18年改正―

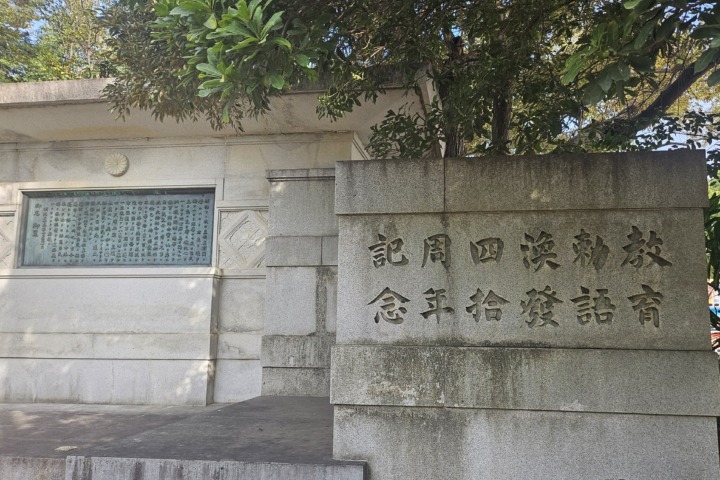

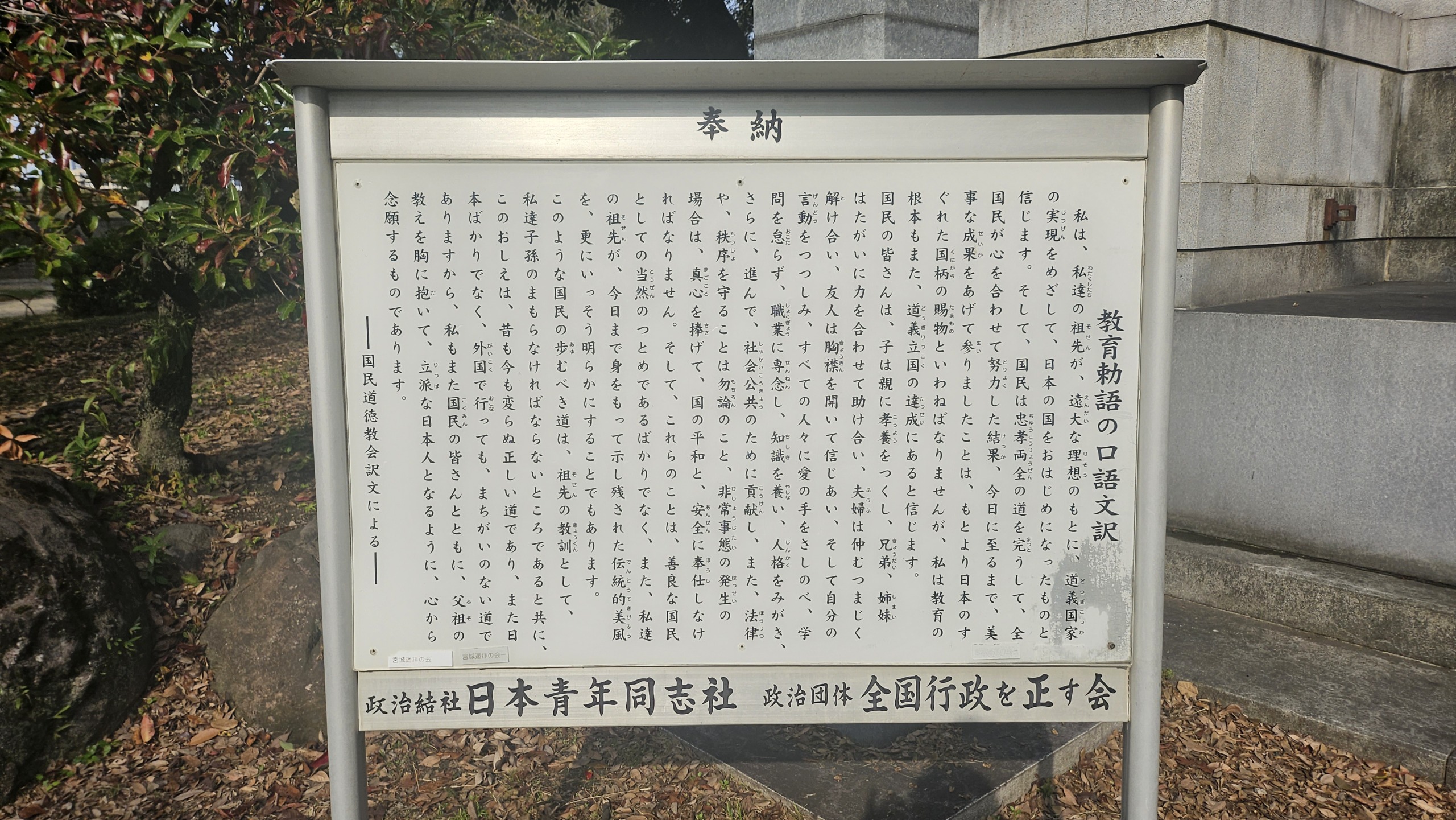

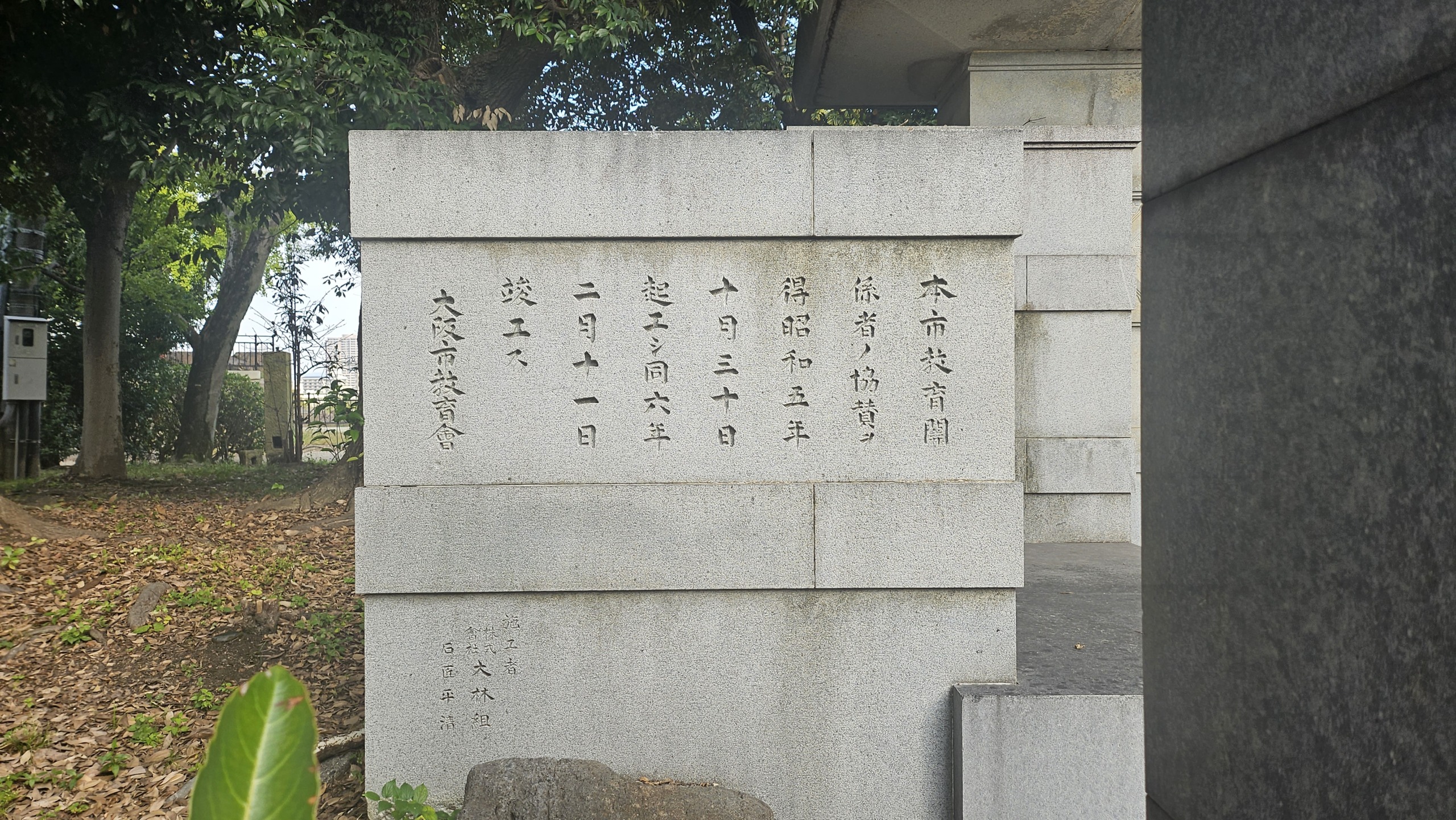

⇧大阪市中央区「大阪城公園」内の「教育勅語渙発四拾周年記念碑」、「大阪市教育會」により1930年(昭和5年)年10月30日(教育勅語発布)起工、翌1931年(昭和6年)年2月11日(紀元節)竣工

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

(【第84回】から続く)

①GHQによる戦前教育体制の解体

やがて教育勅語は「御真影」(天皇、皇后両陛下の写真)とともに奉安殿(ほうあんでん)に納められるなど神聖化され、昭和前期の軍国主義教育と結び付いた側面もあった。1945年(昭和20年)8月の大東亜戦争(対米戦争)敗戦により、この教育体制は GHQ (General Headquarters|連合国軍最高司令官総司令部)(≒米国)による指令と日本の教育関係者自身の反省から解体されるに至った。「民主主義」と「個人の尊重」の理念を掲げた「日本国憲法」(1946年|昭和21年)および「教育基本法」(1947年|昭和22年)の公布により、これらと勅語との矛盾は明確となり、1948年(昭和23年)衆議院で排除、参議院で失効確認の決議が行われ、謄本は回収、処分された。併せて学校授業においても、1947年(昭和22年)「社会科」の発足により修身科は廃止された。

しかしその後も、文部大臣・天野貞祐(あまのていゆう)の教育勅語擁護発言(1950年|昭和25年)、首相・田中角栄の勅語徳目の普遍性発言(1974年|昭和49年)など、教育勅語を擁護する声は根強く、憲法改正を含む戦後天皇制再検討の動きとの関連で、一部の政財界、学者・文化人、神社関係者などの間で教育勅語を再評価する動きが続いている。上智大学名誉教授の渡部昇一氏は著書(監修)『国民の修身』の「序文に代えて」で次の様に述べている(下線筆者)。『子どもは善悪には不思議に敏感なところがあり、テレビの物語でも絵本の物語でも、主人公的な者を指しつつ「これは良い人?悪い人?」と聞くものである。子どもの時に読んだ話は、その時に感心してもすぐ忘れる。しかし十年も二十年も経ってから、人生のある局面においては、昔読んで、感心して、忘れていたような行動を選択するものなのではないか。』

同氏はさらに『国民の修身 高学年用』の「序文に代えて」で、日本古来の徳目に関して述べている(下線筆者)。『つまり、戦前の日本は、プロシア憲法というヨーロッパの大陸法の系統に連なる大日本帝国憲法と、聖徳太子の十七条憲法以来の慣習に連なる教育勅語という二重の憲法を持つ国だったとも言えよう。』『それが終戦後のある日を境になくなったのだ。そもそも教育勅語は、さまざまな普遍的徳目を誰かが新しく考えたのではなく、日本人の昔からの道徳規範を整理してまとめたものである。それがなくなるということは、日本人の意識から徳目がなくなったということに他ならない。日本人という民族が大きく変わったのは、ここからである。』筆者は大いに首肯するところである。

②安倍晋三首相による「美しい国」構想と世代論

前述の通り、GHQ は日本の戦後教育における「修身」および「日本歴史」「地理」の科目を停止した。令和に入って近時は、新興保守系政党を中心に教育勅語の再評価やこれを尊重すべきとの声が高まりつつある。しかし現在の文部科学省見解において、学校教育で教育勅語や修身科目を授業で取り上げることは未だ禁忌である。また「愛国心」(Patriotism)の記述表現の扱いについては、2006年(平成18年)12月に公布・施行された「改正教育基本法」の成立過程においても大いに議論となった経緯がある。

文部科学省ウェブサイト「教育基本法資料室」で、教育基本法改正に関する国会審議での主な答弁が確認できる。 教育基本法改正に関する国会審議における主な答弁 同改正で新設された第2条(教育の目標)第5号に関する安倍内閣総理大臣(当時)の答弁を紹介する。 ※下線筆者

我が国を愛するとは、歴史的に形成されてきた国民、国土、伝統、文化などから成る歴史的、文化的な共同体としての我が国を愛するという趣旨であります。この趣旨を条文上明確にするため、伝統と文化をはぐくんできた我が国と郷土を愛すると規定し、統治機構、すなわちその時々の政府や内閣等を愛するという趣旨ではないことを明確にしております。このことは自由と民主主義を尊ぶ我が国にとって当然のことであります。

(平成18年11月17日 参・本会議 山下栄一氏(公明))

改正案の「我が国と郷土を愛する」こととは、我が国や郷土を愛し、さらに、その発展を願い、それに寄与しようとする態度のことであり、このように我が国と郷土を愛する心と態度は一体のものとして養われるものであります。このような我が国と郷土を愛する態度を養うため、学校教育では、我が国や郷土の発展に尽くした先人の働きや、我が国の文化遺産や伝統芸能などについて調べたり体験したりすることを通じて、我が国の歴史や伝統文化に対する理解と愛情をはぐくむ指導が今後より一層行われるよう努めてまいります。

(平成18年11月17日 参・本会議 保坂三蔵氏(自民))

安倍氏は2013年の著書『』の第二章「自立する国家」において、「自由を担保するのは国家」と題して述べている。 ※下線筆者『個人の自由と国家との関係は、自由主義国家においても、ときには緊張関係ともなりうる。しかし、個人の自由を担保しているのは国家なのである。それらの機能が他国の支配によって停止させられれば、天賦の権利が制限されてしまうのは自明であろう。』そして「はたして国家は抑圧装置か」と題し『(前略)しかし、人は他人を無視し、自ら欲するまま、自由にふるまうことが可能だろうか。そこには、すべての要求が敵対し、からみあう無秩序社会―ジャングルの中の自由があるだけだ。そうしないために、近代社会は共同体のルール、すなわち法を決めた。放埓な自由だけではなく、責任をともなう自由を選んだのである。』と続く。

すなわち、「個人の自由」は天賦の無制限なものではなく、国家(秩序社会)への責任と対峙して得られるものといえよう。同氏はまた第七章「教育の再生」において、世代論に絡め「学力回復より時間がかかるモラルの回復」について述べている。 ※下線筆者『(前略)問題はモラルの低下の方である。とりわけ気がかりなのは、若者たちが刹那的なことだ。前述した日本青少年研究所の意識調査(2004年)では、「若いときは将来のことを思い悩むより、そのときを大いに楽しむべきだ」と考えている高校生が、アメリカの三九.七パーセントにたいし、五〇.七パーセントもいた。若者が未来を信じなくなれば、社会は活力を失い、秩序はおのずから崩壊していく。教育は学校だけで全うできるものではない。何よりも大切なのは、家庭である。だからモラルの回復には時間がかかる。ある世代に成果があらわれたとしても、その世代が親になり、次の世代が育つころにならなければ、社会のモラルは回復したことにならないからである。』

氏は、社会における新たな意識の醸成には、世代を跨る一定の長さの時間を要すると指摘しているのである。

【参考】

■教育基本法 1947年(昭和22年)施行 昭和22年教育基本法制定時の条文:文部科学省 ※下線筆者

第一条(教育の目的)

教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

■改正教育基本法 2006年(平成18年)施行 教育基本法:文部科学省 ※下線筆者

第一章・第一条(教育の目的)

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第一章・第二条(教育の目標)

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

(※1)儒教(儒学):古代中国の孔子を開祖とし、「仁」と「礼」を根本概念とする五常(仁・義・礼・智・信)の徳目を磨いて、修身に始まり斉家・治国・平天下に至る実践を説く思想・倫理規範

※参考文献

大原康男(解説)『教育勅語』、神社新報社、2007年

渡部昇一(監修)『国民の修身』、産経新聞出版、2012年

渡部昇一(監修)『国民の修身 高学年用』、産経新聞出版、2013年

谷沢永一・渡部昇一『』、致知出版社、2019年

田口佳史『』、致知出版社、2021年

田口佳史『』、致知出版社、2023年

貝塚茂樹『愛国心とは何か』、扶桑社、2025年

貝塚茂樹『戦後日本教育史―「脱国家」化する公教育』、扶桑社、2024年

安倍晋三『美しい国へ』、文藝春秋、2006年

安倍晋三『新しい国へ 美しい国へ 完全版』、文藝春秋、2013年

安倍晋三(著)・橋本五郎(聞き手)・尾山宏(聞き手・構成)・北村滋(監修)『安倍晋三 回顧録』、中央公論新社、2023年

中央公論新社 ノンフィクション編集部『』、中央公論新社、2023