【第76回】「観光立国」国家戦略/訪日外国人(Foreign Visitor to Japan)と英会話習得―「絶対音感」(Perfect Pitch)と「音節」(Syllable)の妙―

⇧オーストリアのクリスタルアクセサリーブランド Swarovski が9月1日、大阪・心斎橋に旗艦店「Swarovski Osaka」 Swarovski大阪 | Swarovski JP を開業、新装なった3階 Heritage Corner で撮影に応じる Wolf(当社海外渉外顧問)と筆者

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

⇧心斎橋筋北商店街入口の好立地を占める「Swarovski Osaka」、西側には「BVLGARI」が2026年(令和8年)春の開業予定

近年の大阪「ミナミ」(難波・道頓堀・心斎橋等周辺)はとりわけ訪日外国人の来訪割合が高く、商業施設では消費客の半数近く(筆者認識)が外国人で賑わう。

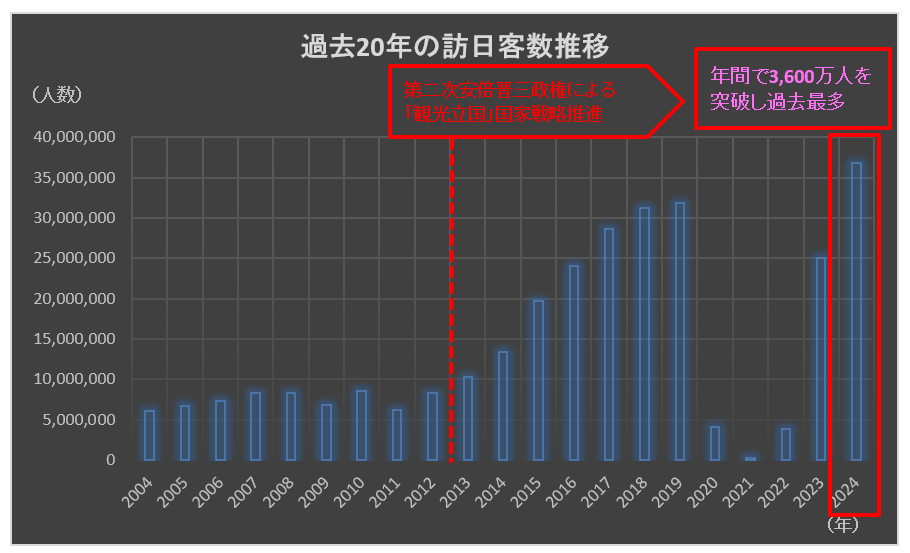

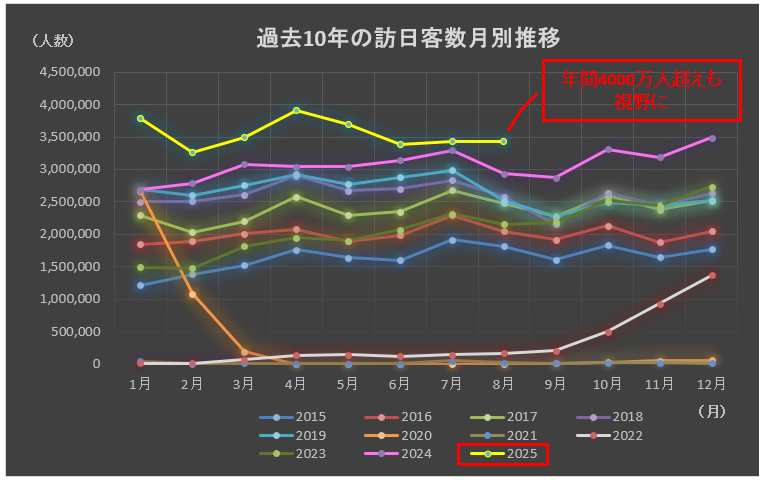

①年間4000万人超えが視野に入る訪日外国人

2012年(平成24年)12月発足の第二次安倍晋三政権による「観光立国」国家戦略(観光立国推進閣僚会議 (kantei.go.jp))は、以下4つの重点分野をとりまとめた「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」として推進された。

(1)日本ブランドの作り上げと発信

(2)Visa 要件の緩和等による訪日旅行の促進

(3)外国人旅行者の受入の改善

(4)国際会議等(MICE:Meeting・Incentive Travel・Convention・Exhibition/Event)の誘致や投資の促進

これらの施策により、2019年(令和元年)まで順当に成果を収めてきたが、2020年(令和2年)頃から感染拡大した新型コロナウイルスによる停滞を余儀なくされた。これは、「日本政府観光局」(JNTO:Japan National Tourism Organization、正式名称:独⽴⾏政法⼈ 国際観光振興機構)の統計(訪日外客統計|JNTO(日本政府観光局))でも明らかだ(下記グラフ参照/同局統計を基に筆者作成)。しかしながら、概ね2022年(令和4年)以降続く円安(week yen)基調の為替レート(exchange rate)の動きは、2024年(令和6年)以降の訪日客数(Number of Foreign Visitor to Japan)の回復(増加)に拍車をかけている。また2023年(令和5年)3月に策定された「第4次観光⽴国推進基本計画」 001743148.pdf では、以下3つの柱が示されるとともに、旅⾏消費額・地方部宿泊数等に関する新たな政府目標が掲げられている。

(1)持続可能な観光

(2)消費額拡大

(3)地方誘客促進

直近の2025年(令和7年)8月の訪⽇客数(推計値)は3,428,000人、前年同月⽐では16.9%増。継続的な訪⽇旅⾏の人気に加え、前月に引き続き東アジアや欧米豪・中東を中心に多くの市場で、子供たちの School Holidays(学期間の長期休暇)に合わせた訪⽇需要の高まりがみられた。これらにより、東アジアでは中国、台湾、東南アジアではインドネシア、ベトナム、欧米豪では米国、ドイツを中心に訪⽇外客数が増加したことが押し上げ要因となった。

2025年(令和7年)の訪日客数は年間4000万人超えが視野に入ってきている。日本人にとっては、国内に居ながらにして多様な外国人に接することができ、他国文化の理解や相互交流、外国語の習得などに適した環境がいっそう整ってきたといえよう。

②「絶対音感」「音節」と実戦経験による英会話習得

■「絶対音感」(Perfect Pitch/Absolute Pitch)とは、「日常生活で聞こえてくる音」や楽器の演奏音や歌声などの「楽音」を聴いた際に、その「音名(音階)」を瞬時に認識し表現しうる希少な能力とされる。「音名」は日本では、イタリア語由来の『Do (ド)・Re (レ)・Mi (ミ)・Fa (ファ)・Sol (ソ)・La (ラ)・Si (シ)・Do(ド)』が一般的。その際には、他の「基準」となる音との関係(高低差)から「相対的」に判断するのでなく、「絶対的」に認識することが特徴だ。絶対音感は6歳頃までの幼少期に得るのが望ましいとされている。しかし遺伝性や先天的なものばかりではなく、「反復的」に「和音/Chord」(「単音/Monotone」でなく)を聞いて判別する練習や、音楽に囲まれた家庭環境によっても培われるものとされる。

北海道大学文学部名誉教授、阿部純一氏他の編集による著書『絶対音感を科学する』。その第9章で「言語符号化仮説」(聴覚連合野仮説)について述べられている。言語符号化仮説では、連続的な Pitch を不連続的に区切り、C・D・Eなどの音名を付けるのは、個別の脳機能ではなく「一つの一体となった言語符号化という脳機能」であると考える。その名前の通り、絶対音感を一種の言語機能と捉えるのが特徴である。絶対音感に言語音の知覚と同様の言語符号化処理を想定することから、必然的に、言語音処理に係る「聴覚連合野」が重要ということになる。具体的には、「側頭葉」後部の上面(上側頭回)から側面(上側頭溝、中側頭回、下側頭回)にかけての脳部位が、言葉を聴いて理解するのに関わっており、完全には一致しないまでも、ほぼ似た様な場所が絶対音感の脳処理ににも関与することがわかってきている。

英語等「表音文字」(Phonogram)を用いる外国語(言語)の習得に関して、「聞き取り/発音/会話」能力の面において、「音感(音楽)」との関係性・共通性が大きい様に思われる。外国語の会話における強調(Accent)、抑揚(Intonation)、リズム/テンポなどの微細なニュアンスを、途中で日本語に変換することなく、そのまま「音」として聞き取り(Input)、発音(Output)するプロセスがそれにあたる。

極論すると、以下に描写する<5工程>でなく、

(1)相手の話す英語等を聞く

(2)(頭で)いったん日本語に変換(翻訳)する

(3)(頭で)日本語で内容を考える(思考する)

(4)(頭で)日本語を再度英語等に変換(翻訳)する

(5)英語等で相手に話し返す

以下に描写する<2ないし3工程>の感覚といえる。さながら「脊髄反射」(Spinal Reflex)の要領ともいえる。

(1)相手の発する英語等の「音」を感じとる

(2)内容を「音」のままで反応し(3)「音」のまま相手に反射/反響(Reflection)する

換言すると「赤ん坊の様に、聞こえるがままに真似をする感覚」が勘所(かんどころ)であろうと思われる。

■また表音文字を用いる外国語(言語)の習得にもう一つ重要な要素として、「音節」(Syllable)すなわち「1つの文(Sentence)の中のリズム/テンポ」がある。大東文化大学特任教授で発音指導法を専門とする靜哲人(しずか・てつひと)氏は、著書『』内のコラムで、大変興味深い指摘を行っている(引用・抜粋・一部括弧・下線筆者)。『音声学の古典的な名著である《A Course in Phonetics 第6版》の中の英語リズムについて解説している章に、次のような記述があります。(ここで言う stress とは文のアクセント、ビートのことです。)《英語におけるストレス(Stressed Point)は規則的な間隔で繰り返し生じる傾向がある。ストレスのところでメトロノームに合わせて手をタップするのは、多くの場合じゅうぶんに可能だ。語句の間にどのくらいのポーズを置くかもリズムによって決まってくる、とさえ言えるのだ。》』

筆者もかねがね、「英語を話す」ことは英語の歌を「歌う」ことに通じる感覚をもっていた。すなわち Talk Like Singing である。Native とりわけ米国人は、各単語を区切らずに「ひとかたまり」の音節として滑らかに繋げて話す印象がある。日本語の Sentence において一語一語が平坦な発音であるのと異なり、英語のそれではリズム/テンポを捉えることも重要である。その方法論として靜氏の著書にある様に、英語(Sentence)を話しながら、メトロノームに合わせて各単語の「かたまり」(音節)の強弱(Stressed Point)に則し、規則的に手を叩く(テンポをとる)ことで、Sentence の単位で一種のリズム/テンポが作られる。

■さらにもう一つ、筆者が合理的かつ実用的と頷く方法論(発音術)に、所謂「(英語の)片仮名発音」がある。これは、「英語」の音を「片仮名」に大胆に変換して発音することにより、Native に通じる本来の発音に近づけるものである。例えば「Take it easy.」を「テイケリーズィ」と発音する方法である。「学校英語」から飛躍したこの方法論は近年、複数の英語教育関係者や大学教授等により提唱されている。そのうちで、東京大学薬学部教授で脳(海馬)研究者の池谷裕二(いけがやゆうじ)氏による著書『』は興味深い。その中の「PARTⅤ 理論編」で次の様な脳科学分野からの知見がある。『バイリンガルが2つの言語をどのように扱っているかは興味深い問題です。2つの仮説が提唱されています。同じ脳回路が2つの言語を扱っているとする「同一回路説」と、別々の脳回路が別々の言語を扱っているとする「独立回路説」です。どちらが正しいかまだ決着は付いていませんが、どちらかといえば独立回路説が優勢なようです。臨床の現場にこれを裏付ける症例があるからです。たとえば、脳損傷などで失語症になる場合、一方の言語だけが障害を受けることが現実にあります。もし2つの言語を同一の脳回路で扱っているのなら、両方の言語が影響を受けるはずです。』これは、英語(聞く・話す)に慣れ親しんでいた筆者の母において、認知症を患って以降も一定の会話能力(日本語)を維持するも、英語の聴取・発語機会については、ほぼ消失したことからも理解できる。

同氏はこうも述べている。『さらに最近では、脳測定の研究から、バイリンガルは一方の言語を操っているときに、もう一方の言語回路が働かないように抑圧されていることもわかってきました。つまり、使用していない回路へのアクセスを遮断することで、両言語が脳内で混線してしまうのを避けているようなのです。(中略)真のバイリンガルは、英語を使っているときは脳内が完全に英語で占められていて、日本語の回路はシャットアウトされていると考えられるのです。』これは、筆者が前述した《微細なニュアンスを、途中で日本語に変換することなく、そのまま「音」として聞き取り(Input)、発音(Output)するプロセス》に類するものといえよう。また Native と一定時間、英語で会話している最中に、不意に日本人から声掛けされる日本語が、円滑に頭に届いてこない感覚をもった筆者の経験からも頷ける。

これらの要素に裏付けされた英会話の習得について、机上の学問や資格取得(読み書きや暗記能力中心)のための学習、あるいは(快適な環境下での)画面を隔てたオンライン形式によるものだけでは十分でないかもしれない。それは Native との対面形式による、実社会の様々な条件(場所・時間・状況等)下の「実戦」(修羅場)を積むことで、「体感的」に身につくものではないかと考える。さらにはそうした「実戦」経験の数をこなす(失敗も含めた場数をふむ)ことで、臨機応変で自由闊達な受け答えを可能にする「反射神経」の鍛錬にもつながる様に思われる。これにより、日本人のもつ「和製外国語」「片仮名語」の陋習が打破され、「英会話力」(原語で聞き、話す能力、さらには原語で論じる能力)の向上を促すものと考える。

※参考文献

阿部純一・宮崎謙一・榊原彩子(編集)『絶対音感を科学する』、全音楽譜出版社、2021年

古屋晋一『ピアニストの脳を科学する/超絶技巧のメカニズム』、春秋社、2012年

靜哲人『』、テイエス企画、2019年

池谷裕二 『』、講談社、2016年