【第84回】伝統的価値観(Traditional Values)《其ノ七》「徳育」と「修身」《前篇》―戦前「教育勅語」(Imperial Rescript on Education)の黙考―

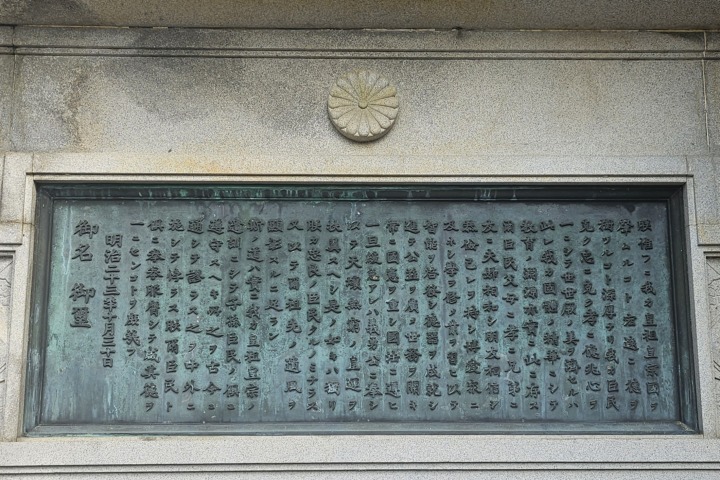

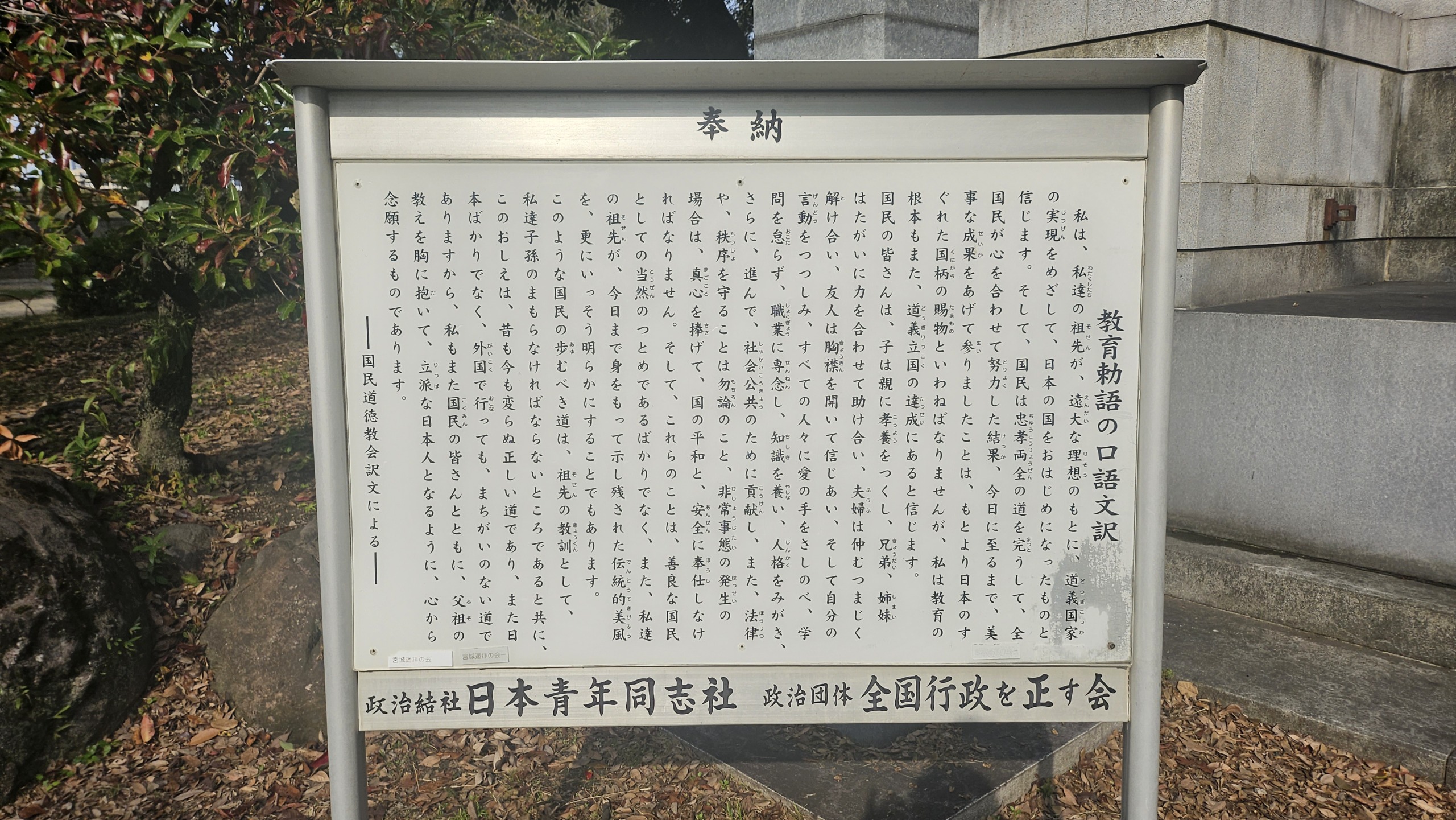

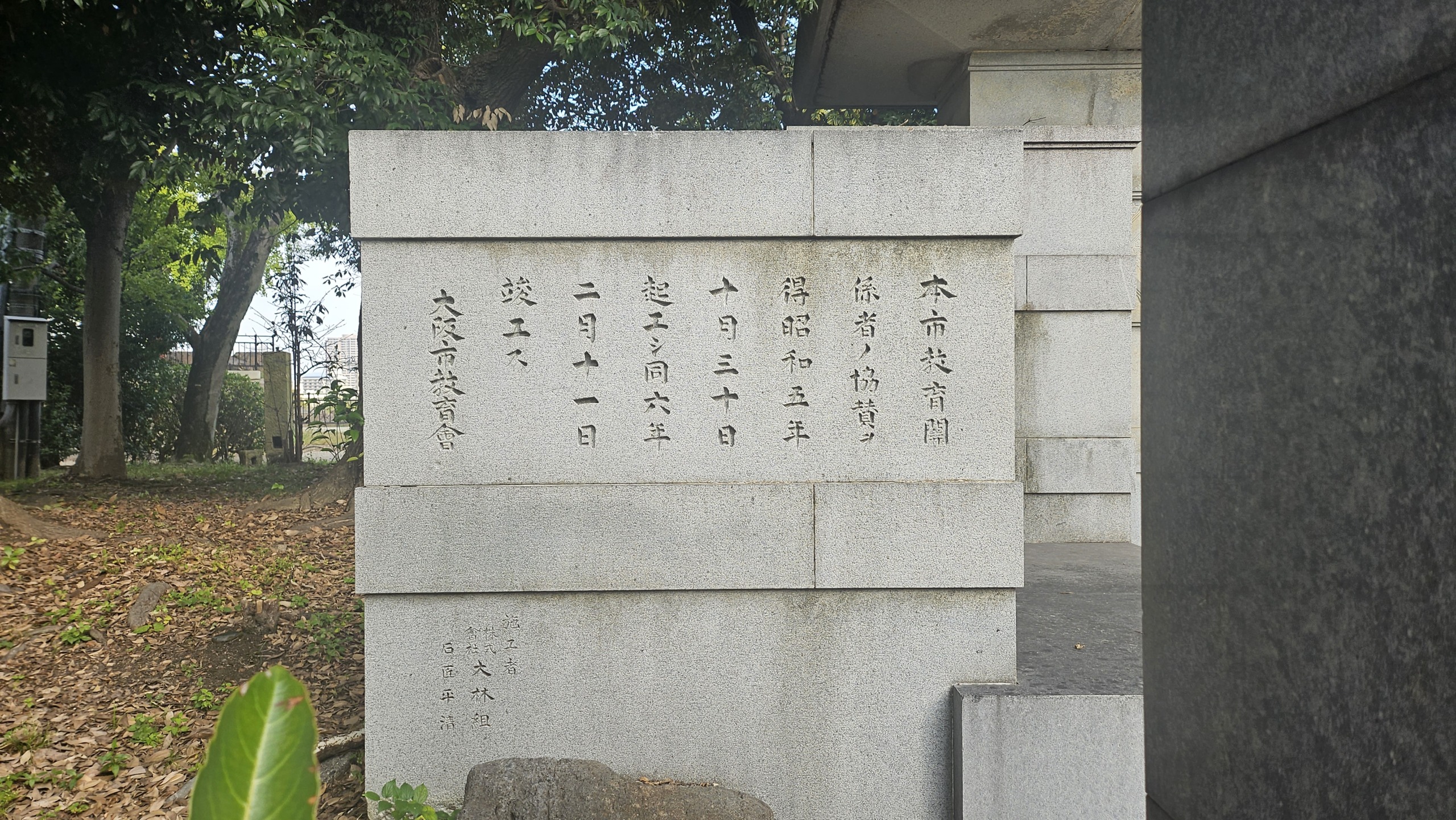

⇧大阪市中央区「大阪城公園」内の「教育勅語渙発四拾周年記念碑」、「大阪市教育會」により1930年(昭和5年)年10月30日(教育勅語発布)起工、翌1931年(昭和6年)年2月11日(紀元節)竣工

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

11月3日は「明治節」(めいじせつ)。明治天皇の誕生日を記念して1927年(昭和2年)に制定された祝日である。

①現在にも通じる明治初期の道徳教育軽視

大東亜戦争(対米戦争)終結後に戦勝国(GHQ:General Headquarters, the Supreme Commander for the Allied Powers、連合国軍最高司令官総司令部)からもたらされた民主主義と自由経済は、昭和の中・後期の約半世紀を通して日本社会を変容させた。平成・令和の現在は自由経済と Globalization が第一義とされ、また近年は経済安全保障の名目で企業の調達戦略にも国際政治の力学が介在する。頻繁に機種変更を伴う米国企業のSmartphone 販売戦略に敏感に呼応し、SNS(Social Networking Service) やゲームなどの私的利用に依存する人々で公共空間は占められている。これに関連して全世界的な「人工知能」(AI:Artificial Intelligence)の普及加速やデジタル化の波は家庭や職場などにおける対話時間を減少させ、また若年層のみならず大手メディアを含めて言葉(母国語)の乱れに歯止めが利かない社会と化している。

しかしこうした様相は、明治維新を経て急激な近代化に邁進した時代においてもみられた。国学院大学名誉教授の大原康男氏の著書(解説)『教育勅語』によれば、文部省が新設された翌年の1872年(明治5年)に発布された「学制」は、その主眼を功利主義的学問観に立った、いわば立身出世を目標とする実用的な教育に置いていた。これは、西洋文明を模倣することを急いで自国の学問を蔑ろ(ないがしろ)にし、道徳教育を軽視したものであった。また「学制」と同時に制定された「小学教則」において「修身」の時間は各教科の最も下位に置かれ、その教科書も大半が欧米の道徳・法律書の類(たぐい)を翻訳したものであったという。明治天皇はこうした西洋偏重の教育の実情を憂慮されたという。

②儒学の流れを汲む教育勅語の発布

「教育勅語」すなわち「教育ニ関スル勅語」は1890年(明治23年)10月30日に発布され、明治天皇の名で国民道徳の根源や教育、特に「徳育」(Moral Education)の基本理念が示された勅諭である。1889年(明治22年)2月11日の「大日本帝國憲法」発布によって国策の基本が据えられ、これに伴い教育、特に儒教(儒学)(※1)の流れを汲む徳育の基本方針を明確にせんとの建議も出される様になった。時の首相・山県有朋公がこれに応じ、文部省にその草案作成を命じた。第2次伊藤博文内閣の文部大臣で法制局長官の井上毅(いのうえ・こわし)公が中心となり起草。井上公は大日本帝國憲法の起草にも関わっている。元々儒学(朱子学)は、江戸幕府を開いた徳川家康公が太平の世における安定統治に向けて重んじ、身分制度や上下秩序を確立して武士階級の倫理規範とし、各地の藩校等で読まれる様になったものである。教育勅語は父母への孝行や夫婦の和、博愛(仁)、修学習業、公益世務(こうえきせいむ)といった十二の徳目を記しつつ、万が一の緊急事態の際は身を捧げて皇室国家のために尽くすことを求めた。本文は 315字、内容は3段から成っている。

文部省はその謄本を全国の尋常小学校・高等小学校に下付し礼拝・奉読させることを求め、修身科を各教科の首位に置き、諸教科も勅語の精神を基本とした。「修身」(Moral Training)とは自分の身を修める、すなわち行ないを正し整えて善を行なう様努めることを指す。修身の語は、儒教の教典『四書』(ししょ)の一つ『大学』における「修身(しゅうしん)・斉家(せいか)・治国(ちこく)・平天下(へいてんか)」に由来する。これは次の様な意味である。天下を平らかにしようとするならば、まず自分の国をよく治めること。自分の国を治めるには、まず自分の家を平和に保つ様斉える(ととのえる)こと。自分の家を斉えるには、まず自分自身が修養して立派な人格を作らねばならない、と。また教育勅語の徳目は、時代や場所を越えた古今東西に普遍的な価値を有した。そのため、1907年(明治40年)から1909年(明治42年)にかけ文部省により英・独・仏・漢への訳本も作られ諸外国に配布された。

【参考】

■「教育ニ關スル勅語」(明治二十三年十月三十日)教育ニ關スル勅語(明治二十三年十月三十日):文部科学省

朕惟フニ我力皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我力臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我力國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス

爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨り朕力忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先遺風ヲ顯彰スルニ足ラン

斯ノ道ハ實ニ我力皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

明󠄁治二十三年十月󠄁三十日

御名 御璽

■「国民道徳協会」による口語文訳

私は、私たちの祖先が、遠大な理想のもとに、道義国家の実現をめざして、日本の国をおはじめになったものと信じます。そして、国民は忠孝両全の道を完うして、全国民が心を合わせて努力した結果、今日に至るまで、見事な成果をあげて参りましたことは、もとより日本のすぐれた国柄の賜物といわねばなりませんが、私は教育の根本もまた、道義立国の達成にあると信じます。

国民の皆さんは、子は親に孝養をつくし、兄弟、姉妹はたがいに力を合わせて助け合い、夫婦は仲むつまじく解け合い、友人は胸襟を開いて信じ合い、そして自分の言動をつつしみ、すべての人々に愛の手をさしのべ、学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人格をみがき、さらに、進んで、社会公共のために貢献し、また、法律や、秩序を守ることは勿論のこと、非常事態の発生の場合は、真心を捧げて、国の平和と、安全に奉仕しなければなりません。そして、これらのことは、善良な国民としての当然のつとめであるばかりでなく、また、私たちの祖先が、今日まで身をもって示し残された伝統的美風を、更にいっそう明らかにすることでもあります。

このような国民の歩むべき道は、祖先の教訓として、私達子孫のまもらなければならないところであると共に、このおしえは、昔も今も変らぬ正しい道であり、また日本ばかりでなく、外国で行っても、まちがいのない道でありますから、私もまた国民の皆さんとともに、父祖の教えを胸に抱いて、立派な日本人となるように、心から念願するものであります。

■国学院大学名誉教授・大原康男氏の著書(解説)『教育勅語』における英訳

Know ye, Our subjects:

Our Imperial Ancestors have founded Our Empire on a basis broad and everlasting and have deeply and firmly implanted virtue; Our subjects ever united in loyalty and filial piety have from generation to generation illustrated the beauty thereof. This is the glory of the fundamental character of Our Empire, and herein also lies the source of Our education. Ye, Our subjects, be filial to your parents, affectionate to your brothers and sisters; as husbands and wives be harmonious, as friends true; bear yourselves in modesty and moderation; extend your benevolence to all; pursue learning and cultivate arts, and thereby develop intellectual faculties and perfect moral powers; furthermore advance public good and promote common interests; always respect the Constitution and observe the laws; should emergency arise, offer yourselves courageously to the State; and thus guard and maintain the prosperity of Our Imperial Throne coeval with heaven and earth. So shall ye not only be Our good and faithful subjects, but render illustrious the best traditions of your forefathers.

The Way here set forth is indeed the teaching bequeathed by Our Imperial Ancestors, to be observed alike by Their Descendants and the subjects, infallible for all ages and true in all places. It is Our wish to lay it to heart in all reverence, in common with you, Our subjects, that we may all thus attain to the same virtue.

The 30th day of the 10th month of the 23rd of the Meiji.

(Imperial Sign Manual. Imperial Seal.)

(※1)儒教(儒学):古代中国の孔子を開祖とし、「仁」と「礼」を根本概念とする五常(仁・義・礼・智・信)の徳目を磨いて、修身に始まり斉家・治国・平天下に至る実践を説く思想・倫理規範

※参考文献

大原康男(解説)『教育勅語』、神社新報社、2007年

渡部昇一(監修)『国民の修身』、産経新聞出版、2012年

渡部昇一(監修)『国民の修身 高学年用』、産経新聞出版、2013年

谷沢永一・渡部昇一『』、致知出版社、2019年

田口佳史『』、致知出版社、2021年

田口佳史『』、致知出版社、2023年

貝塚茂樹『愛国心とは何か』、扶桑社、2025年

貝塚茂樹『戦後日本教育史―「脱国家」化する公教育』、扶桑社、2024年

安倍晋三『美しい国へ』、文藝春秋、2006年

安倍晋三『新しい国へ 美しい国へ 完全版』、文藝春秋、2013年

安倍晋三(著)・橋本五郎(聞き手)・尾山宏(聞き手・構成)・北村滋(監修)『安倍晋三 回顧録』、中央公論新社、2023年

中央公論新社 ノンフィクション編集部『』、中央公論新社、2023年