【第87回】池泉回遊式庭園・造園技術の匠(滝石組・池作り)《前篇》―吹田市・EXPO’70 記念公園 日本庭園|大阪市・慶沢園―

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

漸く(ようやく)紅葉の秋が到来。大阪各所の日本庭園(池泉回遊式庭園)における滝石組や池作り等、造園技術の匠を紹介する。「池泉回遊式」(ちせん・かいゆうしき)とは、江戸時代に発達した日本庭園の一様式で、大きな池を中心に配し、その周囲に園路を巡らせ、園内を回遊して鑑賞するもの。庭園には築山(つきやま)、滝、橋、灯籠、池の中の小島、名石などが作庭される。園路の所々には茶亭(ちゃてい)、東屋(あずまや)なども設けられる。大名庭園とも呼ばれる。代表的なものに、桂離宮(京都)、兼六園(金沢)、後楽園(岡山)、六義園(東京)などがある。

①吹田市・EXPO’70 記念公園 日本庭園

「万博記念公園 日本庭園」 日本庭園 | 万博記念公園 は、「1970年大阪万博」に政府出展施設として日本の造園技術の粋を集めて造られた名園。博覧会当時は林立する近代建築パビリオンの未来空間と対比して、自然・緑の憩いの場を提供する役割を果たしていた。同庭園は、面積26ヘクタール、東西1,300メートル、南北200メートルの細長い地形に「水の流れ」を造り、西から東に向かって流れるせせらぎに沿って、「上代」から「中世」「近世」「現代」へと4つの造園様式を取り入れ、わび・さびの世界に時を忘れる贅沢な散歩道へと誘う(いざなう)。また庭園の設計は、「水の流れ」に「人類の進歩」と「時の流れ」を象徴させ、全体として調和のとれた一つの作品を作ることも意図している。同庭園は、国の文化審議会において「造園文化の発展に寄与した意義深い事例」として評価され、2024年(令和6年)10月11日に国登録記念物(名勝地関係)として文化財登録された。設計:造園家・田治六郎(たじろくろう)氏。

⇧「旋律の鯉池(せんりつのこいいけ)」にて鯉やカイツブリと戯れる Wolf(当社海外渉外顧問)

⇧高さ3.5mの二段落ちの滝を中心に、左に一つ、右に二つの形の違った小滝で構成された「木漏れ日の滝」

②大阪市天王寺区・慶沢園

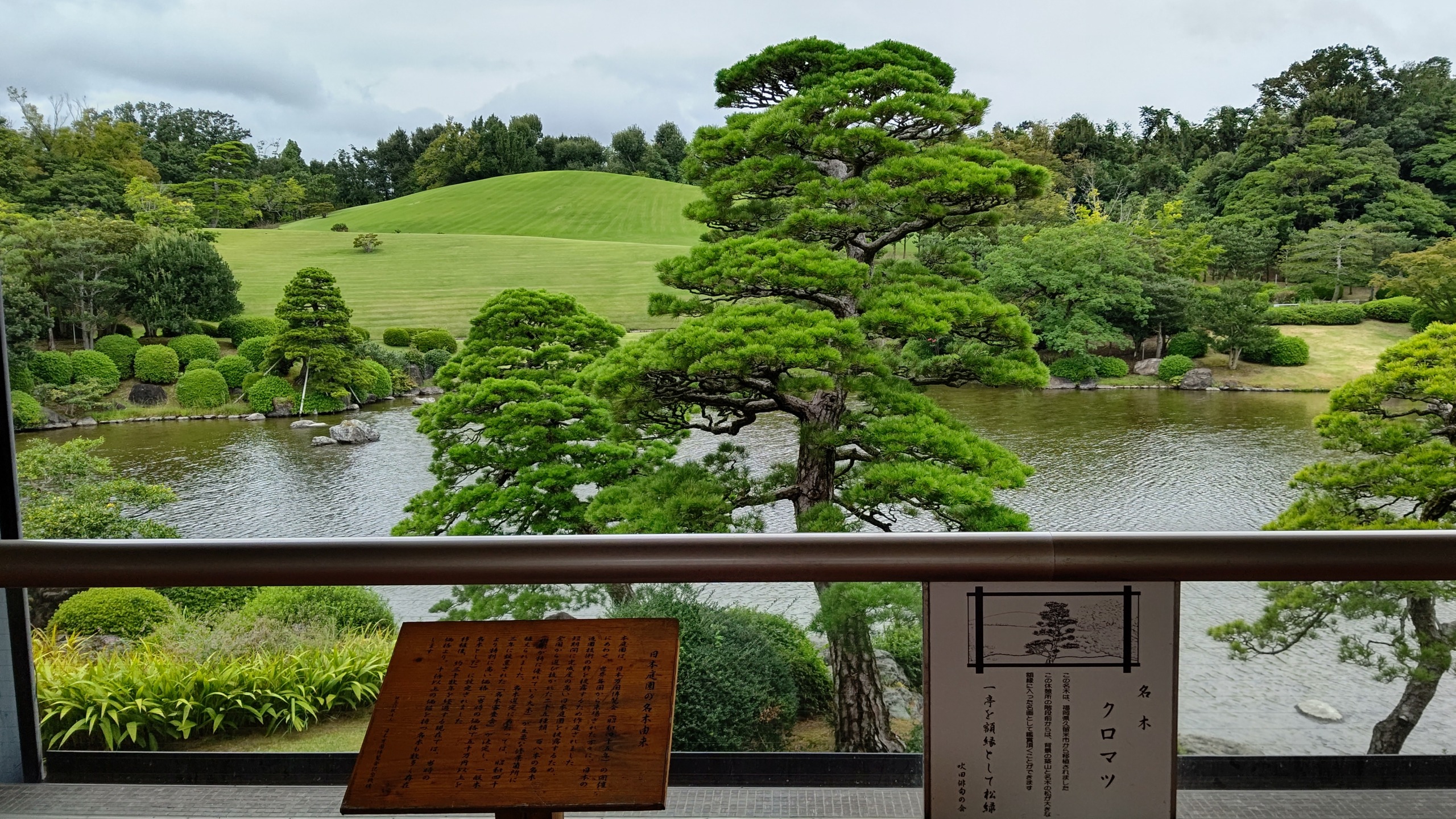

「慶沢園」 慶沢園 | 大阪市天王寺公園内にある純日本風の林泉回遊式(りんせんかいゆうしき)庭園 は、1926年(大正15年)に、江戸時代から続く大阪の豪商で住友家15代・住友吉左衛門友純(すみとも きちざえもん ともいと)(号は春翠/しゅんすい)から、本邸とともに大阪市へ寄贈された。園内は大きな池に中島が浮かび、その三方には築山が配され、変化に富んだ地形を作り出している。池の周りには園路や飛石、橋が巡らされ、茶室や四阿(あずまや)が点在する。慶沢園と同じ時期に寄贈された住友家本邸の跡地には、現在、「大阪市立美術館」の本館が建っており、庭園の奥からはその美しい姿を一望できる。設計:作庭家・七代目小川治兵衛氏、茶人・木津聿斎(きづいっさい)氏。

⇧近傍の「茶臼山」周辺に現れた白い子猫と戯れる Wolf(当社海外渉外顧問)