【第55回】大阪府立三国丘高等学校(Mikunigaoka High School)/(旧制)堺中学校よりの系譜《後篇》―「昭和天皇行幸」「方違神社」との所縁―

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

4月29日は「天長節」(てんちょうせつ)。昭和天皇の誕生日を記念して1927年(昭和2年)に制定された祝日である。

(【第54回】から続く)

①「昭和七年 陸軍特別大演習」と昭和天皇行幸

本年は奇しくも「昭和百年」「大東亜戦争(対米戦争)後80年」にあたる。(昭和7年)昭和天皇行幸記念碑「駐蹕之趾」建立に関する解説は、以下、同校同窓会ウェブページより引用。 ステンレス製になりました/「駐蹕之趾」案内板

「陸軍特別大演習」は戦前、天皇統監のもとに毎年1回行われていた、演習の中でも最大規模のもの。2個以上の師団を対抗させ、演習が終わった後は参謀総長が講評を行なった。昭和7年11月11日〜13日の演習ではこの講評の場として同年2月に竣工したばかりの母校が選ばれたが、その理由は「三丘百年」によると「本校が新築の上、演習最後の決戦場である大和川畔に近く、参加将校四千人余を収容できる規模を誇っていたことによろう」となっている。以後、11月13日は行幸記念日とされ、昭和8年11月13日には「駐蹕之趾」建立、除幕式を挙行。旧三丘会館(現三丘資料館=昭和9年竣工)の建設もこれを機に具体化、昭和9年からは記念式典後に1万メートル長距離走が開催されるなど、「駐蹕」は母校の歴史において大きな出来事であったことがうかがえる。なお、長坂五郎校長は大正13年5月〜昭和9年6月に在任した第5代校長。

※「駐蹕」とは、天子が行幸の途中で、一時乗り物を停めること、一時、その土地に駐留することを指す。日本各地に明治以降の記念碑が残っている。

⇧北門(旧・正門)付近に配された昭和天皇行幸記念碑「駐蹕之趾」(ちゅうひつのあと)

「昭和七年度 陸軍特別大演習」について、「国立映画アーカイブ」(独立行政法人 国立美術館)により、貴重なサイレントフィルム(右記リンク)が残されている。 我れ等の大演習 昭和七年度陸軍特別大演習 | フィルムは記録する - 国立映画アーカイブ歴史映像ポータル -

以下、同ウェブページより引用。

1932年11月、奈良と大阪で開催された陸軍特別大演習をコンパクトに紹介する掌篇。来阪した天皇が大阪城に隣接する第四師団司令部に置かれた大本営に入るところから始まり、天理・乗鞍山(現・西乗鞍古墳)の野外統監部から戦線の巡視、天皇の名代となった閑院宮による統監、府立堺中学(現・三国丘高校)での講評、城東練兵場での観兵式まで、簡潔な中間字幕とともに淡々と綴られている。

⇧「小島屋」様本店(大阪府堺市堺区宿院町)

「堺名産けし餅本舗 小島屋」 大阪 堺名産けし餅本舗 手土産としても喜ばれる和菓子|小島屋 は、江戸・延宝年間に小島屋と称して堺市少林寺町においてけし餅の製造を創める(はじめる)。現在、宿院町に所在する本店2階『茶房』からは「チンチン電車」(阪堺電車)も眺望できる。

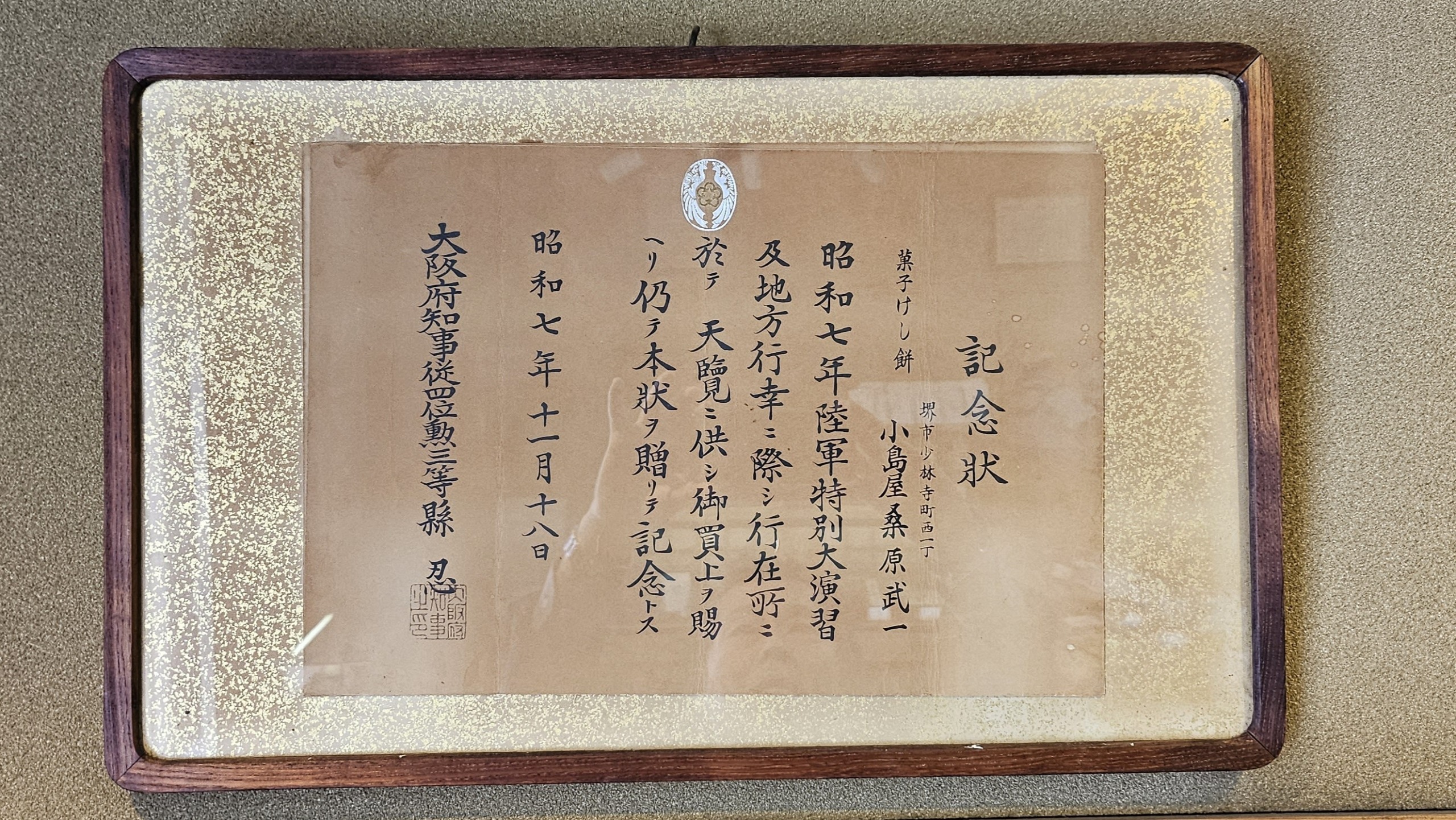

⇧昭和七年 陸軍特別大演習に伴う天覧に供した御買上記念状(「小島屋」様店頭にて)

②方違神社と「堺」「三国丘」の所縁

反正天皇陵の北東部に接する「方違(ほうちがい)神社」 方違神社公式 | 方違神社は古来より方災除けの神として知られ、方位の災いから身を守り「吉方」へ導かれるようご祈祷を執り行います。 は、旧社格は郷社(ごうしゃ)に列し、祭神(四座)は天神地祇(てんじんちぎ)、素盞嗚命(すさのおのみこと)、住吉大神(すみよしのおおかみ)、神功皇后(じんぐうこうごう)。古くから方違え、地相、家相などの「方災除」の神社として信仰を集めている。

崇神(すじん)天皇8年12月29日(紀元前90年)に、勅願により物部大母呂隅宿禰(もののべのおおもろすみのすくね)を茅渟の石津原に遣わせて素盞嗚命を祀らせたとされ、これが当社創祀の起源とされる。時を経て、神功皇后が三韓(新羅・高句麗・百濟)を平定し、凱旋の途中で忍熊王等(賊兵)の叛乱に遭った際、当地に天神地祇を祀って皇軍の方災除けを祈願し合戦に勝利している。さらに後、応神天皇が素盞嗚命、住吉大神、神功皇后を合祀し、方違大依羅神社(かたたがへおおよさみのかむつやしろ)と号し、この社を「方違宮」と称したとされる。

社地は「摂津」「河内」「和泉」三令制国(りょうせいこく)の境(「堺」の地名はこれに由来)に位置し、「三国山」「三国の衢(ちまた)」また「三国丘」と称された。方位のない聖地であるとして、古くから方位、地相、家相などの方災除けの神社として有名であった。奈良時代には行基(ぎょうき)が布施屋や井戸を設けて人馬往来の要衝として栄えた。天平15年(743年)には聖武天皇の命を受け、同僧により現・三国丘高等学校の地に「向泉寺」 【(七)向泉寺址】が開創されている。向井寺とも称した。

神后皇后が堺の浦に上陸し三国丘に上陸した際、神武東征の故事に倣い、菰(こも)の葉に当地の埴土(はにつち)を包んで「粽」(ちまき)となして方災の祓(はらえ)をし、神前に備えて治国平天下を祈願した。方違神社の紋が粽であるのは当故事に倣い、5月31日の例大祭「粽祭」には粽を供える。

⇧本殿、2017年(平成29年)12月に造替(ぞうたい)されたばかり

⇧筆者宅(築六十余年)の柱・壁に先代以前から残る「方災除」御守

⇧「神功皇后 御馬繋之松」石碑

⇧境内から間近に窺える「反正天皇陵」の北東部

⇧同校北側に位置する反正天皇陵、世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」を構成

⇧「三國丘」石碑、酒造家・鳥井駒吉公により1892年(明治25年)建立

※参考文献

大阪府立三国丘高等学校 創立百二十周年記念事業実行委員会『三丘百弐十年』、2015年

三丘同窓会『三丘同窓会会員名簿 第44号』、2022年

奈良県立図書情報館『昭和7年陸軍特別大演習 於奈良・大阪』、2018年 49 zuroku new.pdf