【第59回】平成・令和社会への違和感《其ノ二》Heads Up! Smartphone Zombies《前篇》―「公共正義」を毀損する「携帯情報端末」依存の陋習―

⇧大阪府交通対策協議会「STOP!ながらスマホ」ロゴ

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

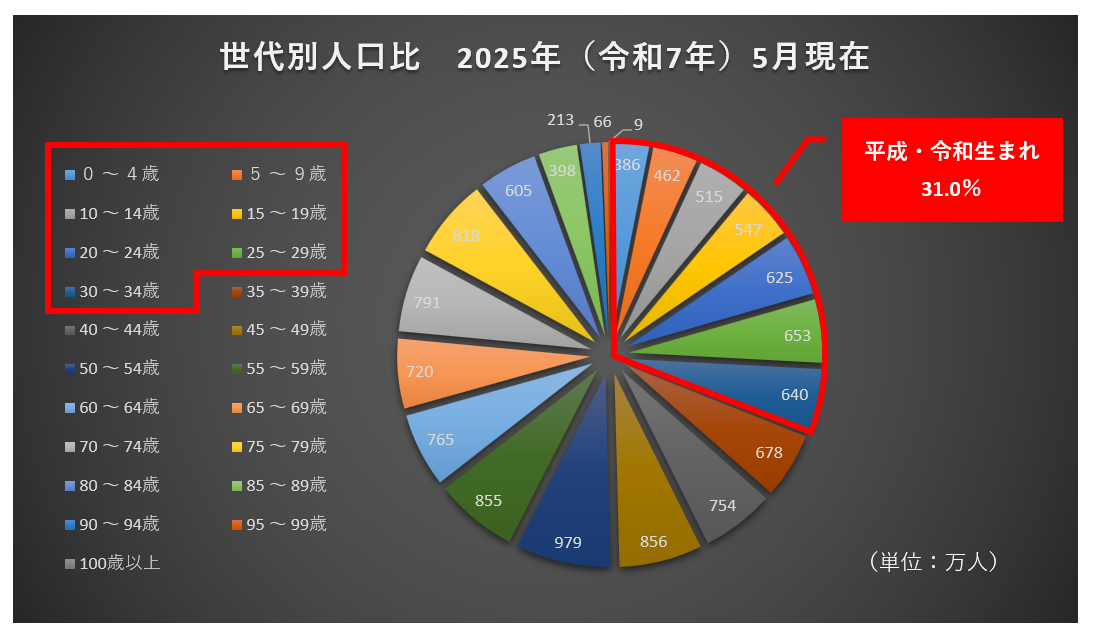

①令和の世における平成世代の割合

「最近の若い者は・・・」。これはいつの世も年長世代が若年世代に対して漏らす言葉である。総務省統計局の「人口推計/2025年(令和7年)5月報(概算値)」 人口推計 2025年(令和7年)5月報 によると、日本の総人口は1億2335万人、そのうち「平成・令和」生まれの世代(0~36歳)は3828万人(同統計の「0~34歳」値で算出)と、総人口比で31.0%を占めるに至る。筆者は1980年代終盤の新入社員の時期、「昭和一桁」「焼け跡世代」また「団塊世代」といった年長世代から「新人類」と呼ばれた世代。これは、従来の常識からは理解しがたい価値観や感性をもつ若年世代を評して「新しく現れた人類」を意味した。そうした筆者から見ても違和感を覚えざるを得ない「平成」世代(集団)が、日本社会において早や一定の存在感や影響力を有する事実に隔世の感を覚える。なお平成世代は米国での呼称に倣い「Y世代」「Z世代」とも呼ばれ、もはや世代の呼び方さえ Alphabet ということに無味乾燥な様(さま)を感ずる。

⇧日本および米国(世界)の世代区分(生年)と主な出来事、世代を区切る年については諸説有り

⇧総務省統計を基に筆者作成

②IT 進歩と急速なデジタル化による負の側面

長い人類史における過去の時代と比較した際、この半世紀の「科学技術」領域の「進歩」の速度は驚異的である。特に各産業分野(軍需利用を含む)における IT(Information Technology/情報技術)の発展と普及は目覚ましく、社会がその受け入れを拒否できないほどの強制力や不可逆性を有している。一方で「科学技術」は多大な弊害も社会へもたらしてきた。とりわけ急速に際限なく推し進められる「アナログ」から「デジタル」への移行である。すなわち1990年代頃(平成期)より一般に普及した Internet や PC 端末が挙げられる。特に近年の Smartphone(等の携帯情報端末)の利用がもたらす負の側面は看過できない。さらに昨今では「人工知能」(AI:Artificial Intelligence)の登場によって、「効率性追求」の名の下に労働環境上の懸念(雇用機会の喪失)や知的財産権上の問題(著作権の帰属等)が浮上している。

さらに SNS(Social Networking Service)の歯止めなき利用拡大は、さながら現代の「落書」(らくしょ)の温床となりえる。そこでは不特定多数の「私的」な感情や利益が充満し、絶えざる不満を生み出す。また利用者の「承認欲求」(※1)の充足に駆り立てる、典型的な「衆愚政治」の舞台と言えよう。

(※1)承認欲求:米国の心理学者 Abraham Maslowの説く「欲求5段階説」すなわち(1)生理的欲求 (2)安全欲求(3)社会的欲求(4)承認欲求(5)自己実現欲求、の第4段階

③Smartphone 依存の弊害(私的要素)

「Heads Up!(頭を上げ前を見よ!)」近年、筆者が最も忌避し(時間を遡り)昭和期へ逃避したいとさえ感ずる社会事象は、Smartphone(等の携帯情報端末)への過度依存である。都市部の公共空間を見渡すと、洋の東西・老若男女を問わず9割9分(筆者認識)その陋習(ろうしゅう)に陥っている。電車・エレベーター等の密室空間で、Smartphone 依存の群衆に囲まれ、身動きができない状況は不快感の極致である。とりわけ東京・大阪などでの人口密度の突出した都心部において、駅構内や電車内の空間は筆者をして「広場恐怖症」(Agoraphobia)(※2)を誘発するに十分である。この状況(社会問題)は平成期の「携帯電話」一般普及に端を発し約30年間を経て久しく、もはや Pandemic(世界的伝染病)の域にあるといえよう。彼らに取り Smartphone は、24時間365日、身体から分離することのできない生命維持装置の如くである。そして各個人がシステムとネットワークに完全に繋がれ、「生き物」としての「野性」を失った「端末」に映る。まさしく海外では、Smartphone を四六時中、片手に携え街を徘徊する「生ける屍(Zombie)」の如き群衆を、Smartphone Zombies あるいは Smombie と呼び揶揄している。

前述した平成世代の大半においては、生まれた時からすでに Internet や携帯電話の利用可能環境にあった。成人して社会に出る頃合には Smartphone が登場した。こうした世代が今後一層社会の中核を占めていく中で「得失」を勘案するに、Technology のもたらす「害毒性」が「利便性」を大きく上回ることが予見できる。「文明の利器」たる Smartphone に依存する負の側面には、一次的弊害(私的要素)と二次的弊害(公共要素)がある。筆者が殊更に憂慮するのは後者である。

【一次的弊害】(私的要素/私的空間/ソフト面)※携帯情報端末に限らず PC 端末でも同様

・携帯端末上で(時や場所や状況を憚らず)得られる、過剰なまでの「情報」への盲従・隷従

・また逆に(時や場所や状況を憚らず)過剰なまでの情報が得られる、「携帯端末」への盲従・隷従

・上記に伴う、自身の頭脳による判断・思考を停止してしまう危険性

・オンラインゲームや SNS 等利用の依存、およびそこで使用される日本語の誤用・片仮名語等の濫用

・上記に伴う、「生身の人間」である他者との知的・精神的交流の断絶、人間関係の希薄化

・特に、家庭での両親・祖父母、教育機関での先生、職場での上司など、目上の人間や上位階級者の存在感や威信の低下

・【悪意の第三者】から無数に送りつけられる「迷惑メール」(Spam)⇒【セキュリティ関係者】による「過剰なまでのセキュリティ強化(煩わしい多要素認証等)」⇒【利用者】が被る「利便性の夥しい低下(ログイン時等に要する多大な労力)」。この不毛な堂々巡り(悪循環)という、要らざる煩わしさ

(※2)広場恐怖症:広場や街路などの開放空間、また公共交通機関(電車等)・エレベーターなどの閉鎖空間において、人混み・群衆に囲まれたり行列に並ぶ等、身動きがとれない状況で恐怖や不安が誘発される症状

④Smartphone 依存の弊害(公共要素)

【二次的弊害】(公共要素/公共空間/ハード面)

・所謂「ながら歩行」「ながら運転(自転車・自動車等)」=「視覚遮断」「注意散漫」による本人の人身事故誘発

・上記に伴う、公道・交差点・駅構内(等の交通機関)、電車・エレベーター(等の密室空間)での他者への悪影響(通行・移動の妨げ)

・さらに、電車・エレベーター乗降時の運行遅延(Smartphone 依存者が開閉ドア付近に立ち留まる、あるいは極小画面を凝視し周囲の状況に気付かず乗降の挙動が一呼吸遅れることに起因)や、交差点(横断歩道)等での交通渋滞(「ながら歩行」者の通行・安全を優先することによる車両運転者への悪影響)の誘発

・日常的に出会う被写体(風景・建築物・人物・出来事等)に対し、「生身の」五感や脳で観賞し記憶に留めて足るものを、必要性(質・量)を超え習慣化された行為(写真・動画撮影、データ保存、および SNS 等での他者への共有)

・Smartphone 依存者の振る舞い(以下)により著しく毀損される「風景」「景観」、すなわち「視覚」に及ぼす強い違和感・嫌悪感(筆者主観)

・四六時中、片方の手の平に足るほど極小の液晶画面を凝視し、児戯(じぎ)の如く端末を無為に玩弄(がんろう)するさま

・周囲の状況に無配慮・傍若無人で、礼節や社会性を逸した極めて不体裁で障碍(しょうげ)であるさま

筆者世代も生まれた時から「カラーテレビ」の普及下にあり、幼少期に「テレビっ子」と揶揄され、当時の社会は子供の視聴依存や身体・学業への悪影響を指摘した。考察するに、現在の Smartphone 依存との相違点は、テレビ視聴は基本的に家庭内の「私的空間」で「放送時間」内で興じられるものであった。すなわち現在ある Smartphone の如く、「情報」を「公共空間」へ自在に「携帯」し、「私的」かつ「24時間」利用できるものではなかった点にある。

しかし「携帯情報端末」は当初から、「遍在性」(Ubiquitous)すなわち「いつでもどこでも利用可能」を利点に開発を重ね販売促進されてきた製品・サービスである。一方で、その利点を今否定することは社会思想(「公共性・公共正義」対「利便性・私益や自由」)そのものの再考に繋がる深遠な命題となろう。総括するに筆者の感ずるものとは、「公」の場に集う「個」それぞれが「私」に閉じこもり「公」を憚らぬ「社会」への違和感・嫌悪感に他ならない。

※参考文献

石川結貴『スマホ廃人』、文藝春秋、2017年

Catherine Price、笹田もと子(訳)『スマホ断ち 30日でスマホ依存から抜け出す方法』(原題:How to Break Up with Your Phone)、角川新書、2024年

Steve Cutts 公式ウェブサイト Steve Cutts - Home

政府広報オンライン 罰則強化!自転車のながらスマホと酒気帯び運転 | 政府広報オンライン

東京都生活文化局 自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の厳罰化(改正道路交通法|令和6年11月1日施行)|トピックス|東京都生活文化局

大阪府交通対策協議会 STOPながらスマホ/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]