【第68回】南蛮貿易都市「堺」(Sakai)《其ノ二》―自由自治都市・堺の環濠と四人の天下人《前篇》[先駆者]三好長慶公と[革新者]織田信長公―

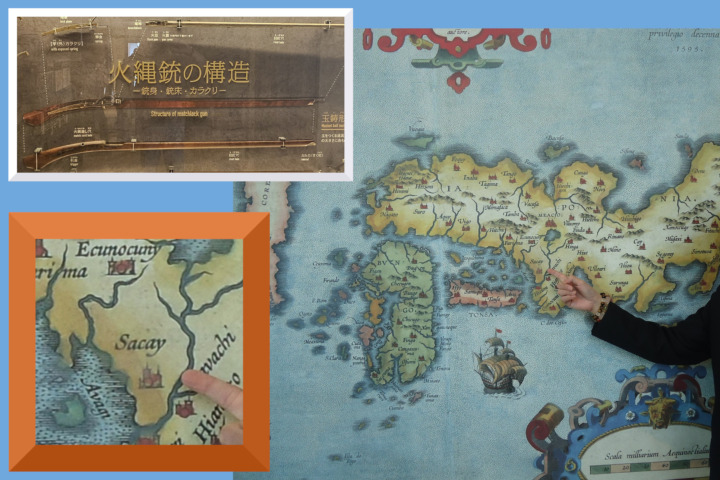

⇧「さかい利晶の杜」(さかいりしょうのもり) さかい利晶の杜 内、ポルトガルの地図製作者 Luís Teixeira による「日本図」(1595年)、中央に窺える「Sacay」(堺)の地名表記、「さかい利晶の杜」は大阪府堺市堺区宿院町西に所在の堺歴史文化観光施設

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

「環濠都市・堺(さかい)」は、中世日本における「自由・自治都市」として「日明貿易」や「南蛮貿易」における海上交通の重要拠点であった。堺の「環濠」とは、まちの西側を海、他の三方を濠(ほり)で囲んで防御した形を意味する。また「南蛮」は、16世紀半ば以降の日本ではポルトガル人やイスパニア人(スペイン人)を指した呼称である。1543年(天文12年)大隅国(現・鹿児島県)の種子島に伝来した鉄砲(火縄銃)。堺の商人、橘屋又三郎がこの種子島に滞在し鉄砲の製造技術を習得し、堺に持ち帰って全国有数の鉄砲生産・供給地とした。さらに今井宗久など堺の豪商は、火薬の原料となる「硝石」を独占的に明(みん)から輸入する交易窓口を押さえていた。堺の地名は、「摂津」「河内」「和泉」三令制国(りょうせいこく)の境(さかい)に位置したことに由来する。

こうした経済力と文化的繁栄に有力な戦国大名らは注目し、こぞって堺の豪商より鉄砲を調達した。この堺のまちを直轄地として掌握した時(とき)の権力者・三好長慶公、織田信長公、豊臣秀吉公に続いて、最終的には徳川家康公が天下を制した。本稿では現在の堺市内に残る史跡を通して、四人の天下人と堺の関わりを取り上げる。前篇は三好長慶公と織田信長公である。

⇧堺市中心市街地を東西に横断する大街路「フェニックス通り」に面する「さかい利晶の杜」と「宿院」交差点

⇧「さかい利晶の杜」(さかいりしょうのもり) さかい利晶の杜 内、1600年(慶長5年)豊後国(現・大分県)に漂着したオランダ商船「リーフデ号」(De Liefde)の縮小模型展示

①先駆者・三好長慶公

三好長慶(みよしながよし)公は織田信長公に先駆けて天下(畿内)を掌握した戦国武将であり、「最初の天下人」として知られる。長慶公の父・元長公は阿波国(現・徳島県)の国人であり、1526年(大永6年)挙兵し、足利義維(あしかがよしつな)公、主君・細川晴元公を擁立して堺に入った。翌1527年(大永7年)室町幕府12代将軍・足利義晴公らを「桂川原の戦」で撃破し、京の都から近江に追放した。そして「顕本寺」(けんぽんじ)を拠点に政権運営を行い、事実上の「堺幕府」(堺公方府)を成立させた。しかし1532年(天文元年)一向一揆軍に攻められ元長公は顕本寺にて自害。堺幕府は5年で瓦解し、天下統一の夢は長慶公に託された。

長慶公は弟の実休 (じっきゅう)公とともに堺の重要性を認め、その掌握に努めた。また堺の有力な町人たちと連歌や茶の湯を通じて交流も図ったという。公は1553年(天文22年)「霊山城の戦」で13代将軍・足利義輝公を退け近江に追放。京都は事実上、長慶公の支配下に入り実質的な天下人となった。現在の堺区桜之町付近にあったとされる「海船政所」(かいせんまんどころ)は、長慶公の曾祖父(祖父とも)にあたる之長(ゆきなが)公の代より、三好一族の堺における拠点であったと伝えられる。長慶公は1564年(永禄7年)居城の飯盛山城で病死。享年43歳(満42歳)。公の没後、甥で後継者の義継(よしつぐ)公は年少であり、長慶公の弟達も死去していたため、義継公の後見役として三好長逸(みよしながやす)公、三好宗渭(みよしそうい)公、岩成友道(いわなりともみち)公の3名が台頭した。彼らを「三好三人衆」という。

⇧「南宗寺」(なんしゅうじ) 南宗寺|スポット|堺観光ガイド

南宗寺は、1557年(弘治3年)三好長慶公が父・元長公の菩提を弔うため創建した臨済宗大徳寺派の寺院。1615年(慶長20年)「大坂夏の陣」の折、豊臣側の堺火攻めによる焼失後、高僧・沢庵宗彭(たくあんそうほう)らにより寺地を現在の場所に移し再建された。境内には国指定名勝の「枯山水の庭」、国指定重要文化財の仏殿・山門・唐門、武野紹鴎や千家一門の供養塔、千利休好みの茶室「実相庵」(じっそうあん)などがある。仏殿は禅宗建築の技法を用いた大阪府下では唯一の仏殿建築で、内部の天井には「八方睨龍」(はっぽうにらみりゅう)が描かれている。

②革新者・織田信長公

尾張の戦国武将で1560年(永禄3年)「桶狭間の戦」で今川義元公を破って勢いに乗り、天下統一を目指した織田信長公。旧秩序や体制の革新者であった公は、海上貿易拠点で富の集積地また鉄砲の一大生産拠点として魅力的な堺に目を付けた。公は1568年(永禄11年)後に15代将軍となる足利義昭公を擁して入京、公の軍勢は摂津、河内まで進軍した。これに伴い前述の三好三人衆は、勝竜寺城、芥川城、越水城を放棄して全員が阿波に敗走した。信長公は義昭公から副将軍への就任を求められるもこれを固辞し、堺を直轄地とすることを求めた。公は同年、堺の自治組織を指導した豪商らを指す「会合衆」(えごうしゅう)に矢銭(軍用金)2万貫を課し、堺政所(奉行)を置いて統治を強めた。そして前述の通り、堺で大量生産された鉄砲を独占的にその掌中にした。

信長公は、同盟者の徳川家康公や、家臣の羽柴秀吉公、明智光秀公、柴田勝家公、滝川一益公、前田利家公などに恵まれ、畿内から東海にかけてその版図を拡大、岐阜城で「天下布武」の朱印を用い始める。1576年(天正4年)公は近江に安土城の築城を始め、麓には城下町を建設し、「楽市楽座」などの経済政策を実施し天下統一を目前とした。しかし1582年(天正10年)の「本能寺の変」でその夢は潰える。享年49歳(満48歳)。信長公が出陣の前に好んで舞ったという幸若舞(こうわかまい)『敦盛』(あつもり)の詞章『人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻の如くなり(以下省略)』。三好長慶公と同じく40歳台で人生の幕を閉じた信長公。時(とき)を惜しみ短かくも凝縮した人生を駆け抜けた偉人の姿に、人生百年時代といわれる令和の世に還暦近い筆者はひれ伏すばかりである。

⇧堺区北旅籠町の「鉄砲鍛冶屋敷」(井上関右衛門家住宅)は堺市指定有形文化財

⇧(写真左)「ザビエル公園」内に建つ「堺鐡砲之碑」(堺火縄銃保存会、2000年/平成12年)、(写真右上)「さかい利晶の杜」内、「泉州堺絵図」(1863年/文久3年)に窺える「鉄砲遠打場」の記載(緑色部)

⇧千家茶道の祖・千利休の屋敷址、「さかい利晶の杜」東隣に所在

信長公はまた堺の茶人たちに名物茶器を献上させたことでも知られる。1569年(永禄12年)以降、堺が公の直轄地となっていく過程で、千宗易(のちの利休)は堺の豪商・茶人であった今井宗久、津田宗及とともに茶堂として召し抱えられる。

⇧「堺市博物館」前に建つ武野紹鴎(たけのじょうおう)像、大和国(現・奈良県)出身の茶人・豪商で後に堺に移住、侘びの境地を確立し上述の千利休、今井宗久、津田宗及らの門弟を養成

※参考文献

春季堺文化財特別公開「堺と四人の天下人」 パンフレット0204

堺歴史地図・戦国三好一族ゆかりの地を訪ねて sakai_pamp_omote