【第69回】南蛮貿易都市「堺」(Sakai)《其ノ二》―自由自治都市・堺の環濠と四人の天下人《後篇》[出世人]豊臣秀吉公と[苦労人]徳川家康公―

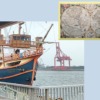

⇧「さかい利晶の杜」(さかいりしょうのもり) さかい利晶の杜 内、ポルトガルの地図製作者 Luís Teixeira による「日本図」(1595年)、中央に窺える「Sacay」(堺)の地名表記、「さかい利晶の杜」は大阪府堺市堺区宿院町西に所在の堺歴史文化観光施設

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

「環濠都市・堺(さかい)」は、中世日本における「自由・自治都市」として「日明貿易」や「南蛮貿易」における海上交通の重要拠点であった。堺の「環濠」とは、まちの西側を海、他の三方を濠(ほり)で囲んで防御した形を意味する。また「南蛮」は、16世紀半ば以降の日本ではポルトガル人やイスパニア人(スペイン人)を指した呼称である。1543年(天文12年)大隅国(現・鹿児島県)の種子島に伝来した鉄砲(火縄銃)。堺の商人、橘屋又三郎がこの種子島に滞在し鉄砲の製造技術を習得し、堺に持ち帰って全国有数の鉄砲生産・供給地とした。さらに今井宗久など堺の豪商は、火薬の原料となる「硝石」を独占的に明(みん)から輸入する交易窓口を押さえていた。堺の地名は、「摂津」「河内」「和泉」三令制国(りょうせいこく)の境(さかい)に位置したことに由来する。

こうした経済力と文化的繁栄に有力な戦国大名らは注目し、こぞって堺の豪商より鉄砲を調達した。この堺のまちを直轄地として掌握した時(とき)の権力者・三好長慶公、織田信長公、豊臣秀吉公に続いて、最終的には徳川家康公が天下を制した。本稿では現在の堺市内に残る史跡を通して、四人の天下人と堺の関わりを取り上げる。後篇は豊臣秀吉公と徳川家康公である。

⇧堺市中心市街地を東西に横断する大街路「フェニックス通り」に面する「さかい利晶の杜」と「宿院」交差点

⇧「さかい利晶の杜」(さかいりしょうのもり) さかい利晶の杜 内、1600年(慶長5年)豊後国(現・大分県)に漂着したオランダ商船「リーフデ号」(De Liefde)の縮小模型展示

①出世人・豊臣秀吉公

豊臣(羽柴)秀吉公は尾張の戦国武将。織田信長公に仕えた後に破竹の勢いで出世を重ね、1582年(天正10年)「山崎の戦」で明智光秀公を破り、信長公の後継者とて天下取り争いの筆頭に躍り出た。翌1583年(天正11年)公は水陸交通にめぐまれた「石山本願寺」跡に「大坂城」を築き始める。1585年(天正13年)に関白宣下。同年、正親町(おおぎまち)天皇より「豊臣」姓下賜。続く1586年(天正14年)、堺のまちの周囲に巡らされていた「環濠」の埋め戻しを命じ、家臣の小西隆佐公や石田光成公を堺政所(奉行)にあたらせた。さらに秀吉公は大坂城城下町に経済機能を集中させ、多くの堺商人が大坂城下へ移住させられたという。1590年(天正18年)公は「小田原征伐」にて北条氏を滅ぼし天下統一を果たす。

秀吉公の没後、堺は1615年(慶長20年)「大坂夏の陣」で徳川方に与し、豊臣方の大野治房公らによる焼き討ちでその大半を焼失した。堺区少林寺町東3丁付近の発掘調査では、深さ4.5m、幅17mの巨大な堀があったことが確認されている。また秀吉公は茶の湯を好み千利休を茶頭として重用したが、後に関係が悪化し蟄居・切腹させるに至った。これは利休の諌死であったと唱える説もある。

⇧「さかい利晶の杜」特別展示(期間限定)の豊臣秀吉公「黄金の茶室」(復元)※2025年(令和7年)5月3日撮影

②苦労人・徳川家康公

徳川家康公は三河の戦国武将で、1560年(永禄3年)「桶狭間の戦」で今川義元公を破った織田信長公と同盟を結ぶ(清洲同盟)。信長公没後の1584年(天正12年)「小牧・長久手の戦」では、羽柴秀吉公と相まみえた後に臣従。秀吉公の没後1600年(慶長5年)に「関ヶ原の戦」で天下を制した。1603年(慶長8年)公は江戸に幕府を開き「大坂夏の陣」に勝利。その後、徳川幕府は堺を即座に復興して長期政権の礎とした。秀吉公による埋め戻し前の規模よりも、まちの北・東・南方向に一段拡張した位置に環濠を再整備。まちの西側には旧海岸線に沿って新たな環濠(内川)が整備された。

また現在も残る碁盤目状の街路や新たな堀を設け、これを「元和の町割り」という。新しくできた町割りには短冊形に細かく町名が付けられ、通称を含めた町の数は400近くに及んだ。これに因み堺市では現在でも住所表記に、1つの「町」を細分化する意味を持つ「丁目」ではなく、「町」と同格の意味である「丁」を用いている。 なぜ、堺市では美原区域以外は「丁目」じゃなくて「丁」なの? 堺市

家康公の没後、1639年(寛永16年)に完成された鎖国令で日本人の海外渡航と在外日本人の帰国禁止が定められ、1641年(寛永18年)には対外貿易を「四つの口」(松前・対馬・長崎・薩摩)といわれる外交窓口に制限。こうした鎖国政策により、堺の国際貿易港としての役割が失われることとなる。さらに1704年(宝永元年)江戸幕府によって、度々氾濫を起こしていた「大和川」の付け替え工事が完成。これにより、新大和川が大坂と堺とを地理的に分断し、また上流から大量の土砂が運ばれ河口部に堆積したため、堺のまちから海岸線が離れてゆき港湾機能が劣化していった。

⇧(写真上)堺旧港から堺のまち方面(東側)へ延びる環濠、「栄橋」(写真左手前)の辺りで南北に分岐、(写真右下)北側(「ザビエル公園」方面)へ延びるのが「内川」、(写真左下)南側に延びるのが「土居川」

⇧南宗寺の南側に現在も残る堺の環濠(土居川)

「さかい利晶の杜」内、「泉州堺絵図」(1863年/文久3年)によれば、南宗寺は当時の「環濠都市」堺の南東部に所在(朱色部)することが窺える。

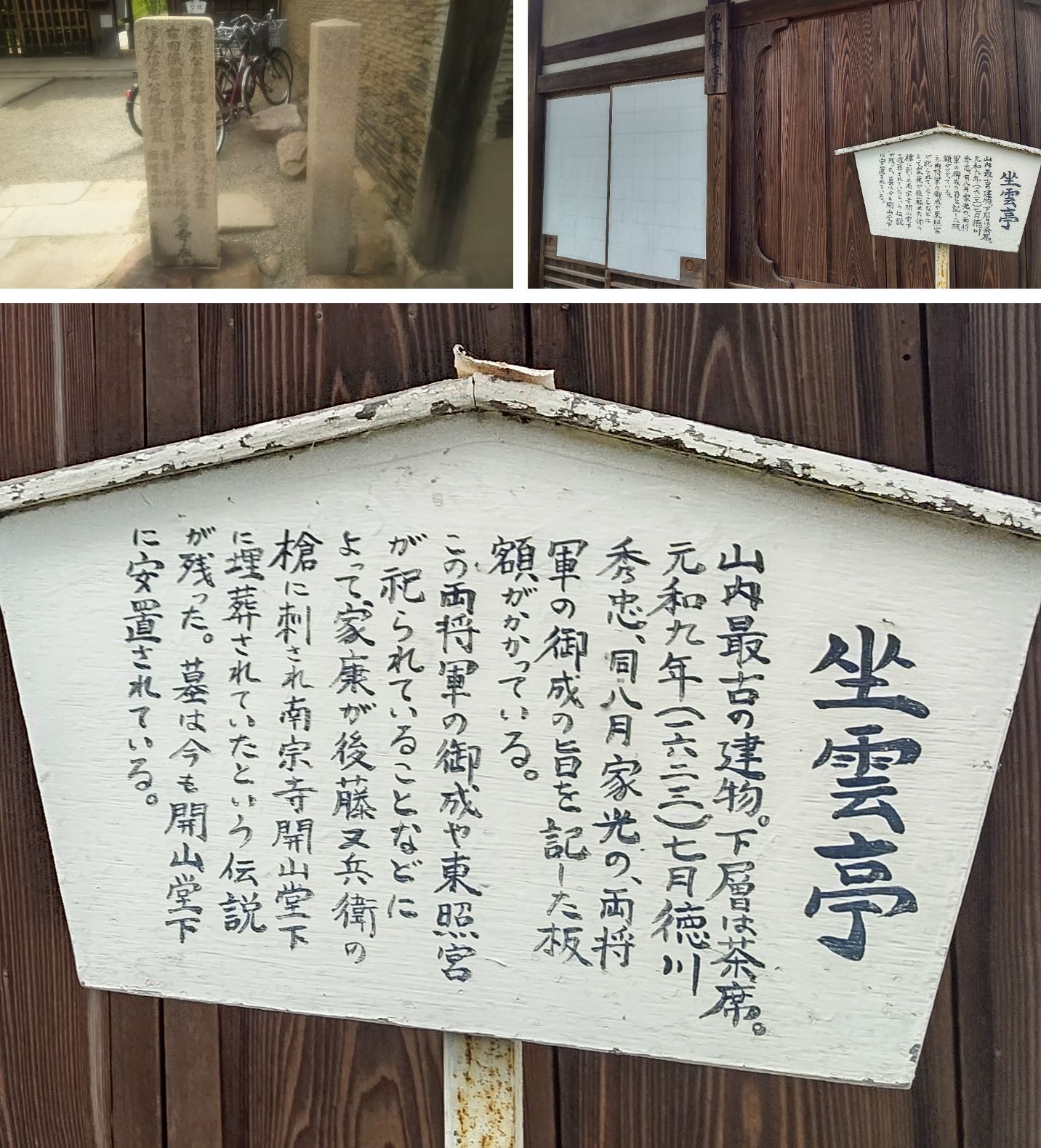

なお家康公は「大坂夏の陣」で後藤又兵衛公の槍を受け、三好長慶公が建立した南宗寺へ落ち延び絶命したとの伝承がある。家康公は彼の地に埋葬され、極めて簡素ではあるが墓石も確認できる。こちらの墓石とは別に、「東照宮 徳川家康墓」と碑銘が刻まれた立派な墓石も建立されている(ともに撮影不可、警備体制も厳重)。こちらは水戸徳川家・家老の末裔で剣術家の三木啓次郎氏が設立発起人となったもの。墓石裏側には、賛同者の一人に松下電器産業株式会社(現・パナソニックホールディングス株式会社)創業者の松下幸之助氏の名前も記されている。

苦労と忍従を重ねた末に「戦国最後の天下人」となった家康公。公の生涯において堺のまちとの「生死に関わる接点」が2度あった。1度目は織田信長公が襲撃された「本能寺の変」の際、見物滞在中(「妙國寺」に宿泊)の堺から「神君伊賀越え」を余儀なくされ、本拠地の三河国へ辛くも生還の折。2度目は上述の折である。「艱難汝を玉にす」とは、筆者母方祖母も往々にして筆者に諭した言葉である。武家の中で筆者の最も畏敬する同公と、地元・堺との奇縁を強く感じる所以である。

⇧南宗寺「坐雲亭」に掲示の御触書

※参考文献

春季堺文化財特別公開「堺と四人の天下人」 パンフレット0204

加来耕三『家康の天下取り』、つちや書店、2022年

童門冬二『徳川家康の人間関係学』、プレジデント社、2022年

小野小一郎『徳川家康の名言 〜最後に必ず勝つ理由〜』、サンクチュアリ出版、2016年

宮元健次『建築家秀吉: 遺構から推理する戦術と建築・都市プラン』、人文書院、2000年