【第70回】気候変動(地球温暖化・異常気象)《其ノ一》夏季環境異変《前篇》―「ヒートアイランド現象」(Urban Heat Island Effect)と諸要素―

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

①「気候変動」「二酸化炭素排出」「電力消費」三者の関係性

「地球温暖化」だ「異常気象」だ「猛暑」だといわれて久しい。1990年代以降、すでに彼是30年になろうか。特にここ数年は、夏季の積乱雲(入道雲/Cumulonimbus)の鉛直方向への発達度合が異様なまでに映り、突発的な雷雨(Torrential Thunderstorm)の頻度も増している(筆者認識)。気候変動(Climate Change)問題は現在地球上で確実に起こっている事実であり喫緊の国際問題である。他方、「持続可能性」(Sustainability)とは、将来世代(中長期)に向けた持続可能な観点から、「経済の発展・開発」と「自然環境・格差なき社会の保全」との二律背反解消と循環・調和の実現を目指した高邁な概念である。直言すれば、化石燃料等の「枯渇資源」から環境負荷の小さい「再生可能資源」への移行取り組みを指す。近年は、環境(Environment)や気候変動の問題に包摂し同じ文脈の中で論じられる。これらについて現在一般化しているのは以下の論法であり、本稿ではこれについて検証する。

1.【現状】地球規模の気候変動が発生

2.【原因1】気候変動の最大原因=二酸化炭素(carbon dioxide/化学式:CO2)(以下、「CO2」)による地球温室効果ガス

3.【原因2】CO2 排出の最大要因=発電所などの「エネルギー転換部門」

4.【原因3】最大の発電種別=火力発電(総発電の73%/2022年度)(※2)/火力発電で用いられる燃料=化石燃料(石油・石炭・天然ガス等/炭素が燃焼する過程で酸素と結合し CO2 が発生)

5.【対策A】発電や自動車/製鉄高炉等で用いられる燃料/原料をクリーンエネルギー/再生可能エネルギー(太陽光、水力、Biomass、風力/還元鉄を押し固めた HBI:Hot Briquetted Iron 等)へ転換・代替(あるいは原子力発電⇒2011年発生の東日本大震災後に火力発電の割合が増加)

6.【対策B】データセンタ等における電力消費を低減

「全国地球温暖化防止活動推進センター」(JCCCA:Japan Center for Climate Change Actions)の報告資料「日本の部門別二酸化炭素排出量)(2022年度)」 4-04 日本の部門別二酸化炭素排出量(2022年度) | JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター によると、日本における2022年(令和4年)度の温室効果ガス排出・吸収量は約10億3,668万トン(CO2 換算)に上る。また部門別 CO2 排出量【電気・熱配分前】(2022年度)の上位をみると、以下の通り。

1.「エネルギー転換部門」(発電所の排出):4億2,016万トン(割合:40.5%)

2.「産業部門」(鉄鋼・化学分野などの工場排出、今後の AI 普及に伴うデータセンタ/サーバの電力消費):2億5,257万トン(割合:24.4%)

3.「運輸部門」(自動車走行時の排出):1億8,486万トン(割合:17.8%)

4.「業務その他部門」(商業・サービス・事業所):5,680万トン(割合:5.5%)

5.「家庭部門」:4,964万トン(割合:4.8%)

また「経済産業省 資源エネルギー庁」 安定供給 | 日本のエネルギー 2022年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」 |広報パンフレット|資源エネルギー庁 によると、日本における一次エネルギーの構成割合(2021年度)の上位をみると、以下の通り。

1.石油:36.3%

2.石炭:25.4%

3.液化天然ガス(LNG:Liquefied Natural Gas):21.5%

4.水力:3.6%

5.原子力:3.2%

6.クリーンエネルギー/再生可能エネルギー等:10.0%

(※2)経済産業省 資源エネルギー庁 発電方法の組み合わせって? | マンガでわかる 電気はあってあたりまえ? |広報パンフレット|資源エネルギー庁

②ヒートアイランド現象の考察

地球規模で論じられる気候変動(地球温暖化)に対して、筆者(大阪府在住)を含む都市生活者にとり「体感温度」として実感を伴うものに「ヒートアイランド現象」(Urban Heat Island Effect)がある。これは、都市部(特に東京・名古屋・大阪の3大都市)の局所的な気温が周辺の郊外部よりも島状に高くなる現象で、生活上の不快や「熱中症」(熱射病)(Heat Stroke)等の健康被害の拡大、生態系の変化(感染症を媒介する生物の越冬が可能になる等)が懸念されている。また気温上昇傾向は、日中よりも夜間、夏季よりも冬季に強く現れている。

「ヒートアイランド現象」により気温上昇が顕著化する中、近時において夏季の「真夏日」(最高気温が30℃以上の日)「猛暑日」(最高気温が35℃以上の日)「熱帯夜」(夜間の最低気温が25℃以上)や「局地的集中豪雨」の増加、冬季の「暖冬化」による「冬日」(最低気温が0℃未満の日)の減少などの影響がみられる。気象庁の統計(統計期間:1931年~2010 年)によると、都市化の影響が少ないと考えられる全国15地点で平均した年平均気温では、100年あたり約1.5℃の割合で上昇しているのに対し、主要な大都市では約2~3℃(体感ではそれ以上)の割合で上昇している。こうした大都市では、地球温暖化の傾向に「ヒートアイランド現象」の影響が加わり、気温の上昇は顕著になっている。

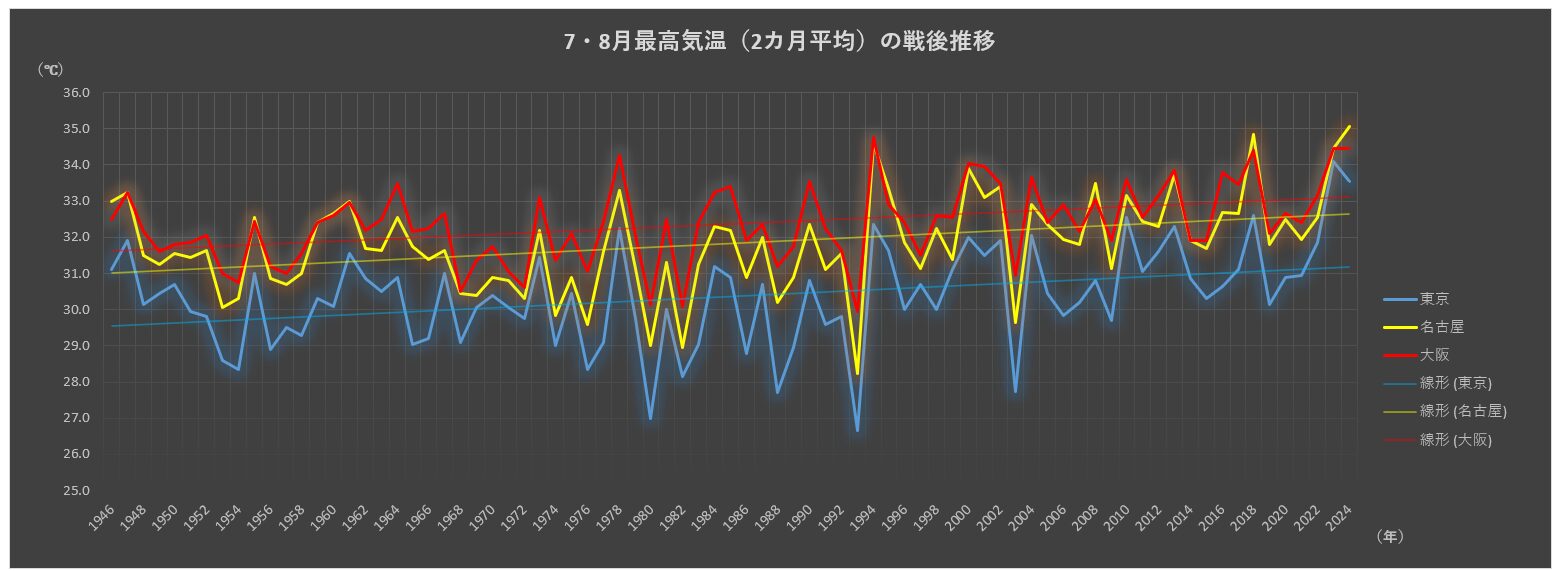

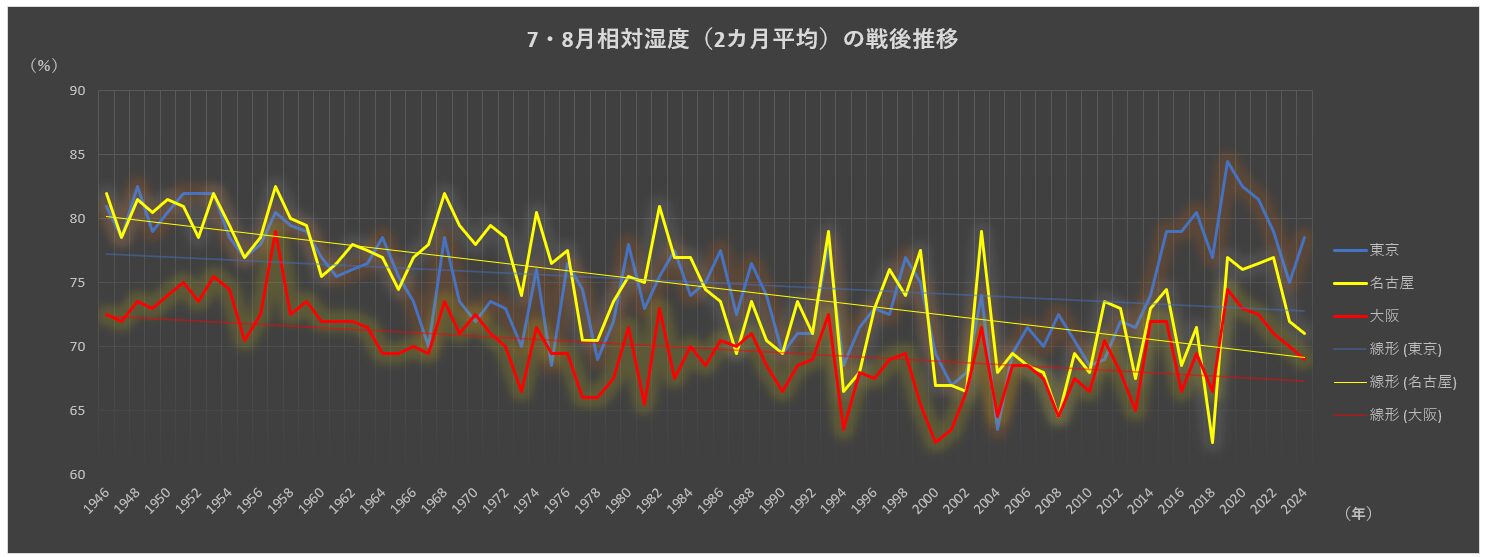

以下は、気象庁「過去の気象データ検索」 気象庁|過去の気象データ検索 を基にした、3大都市の夏季における「最高気温」および「相対湿度」(7・8月の2カ月平均)の戦後推移である(筆者作成)。これらデータ上では、都市部の最高気温は戦後緩やかに上昇しており、また大阪>名古屋>東京の順で気温の高さは一定している。一方、相対湿度は意外にも戦後緩やかに低下しており、大阪<名古屋<東京の順で湿度の低さはほぼ一定している。それでは都市部における夏季の「蒸し暑さ」が、「体感上」年々大幅に増しているのはなぜであろうか。

「ヒートアイランド現象」の原因は、「都市化」の進展に伴う環境の変化が挙げられるが、具体的には以下が考えられる。

①植生域の減少と「人工被覆」域の拡大

草地、森林、水田、水面等の植生域は保水力が高いことから、水分の蒸発による熱(気化熱)の消費が多く、地表面から大気へ与えられる熱が少なくなるため、主に日中の気温の上昇が抑えられる。これに対して、アスファルトやコンクリート等による「人工被覆」域は、植生域と比べて日射による熱の蓄積が多く、また、暖まりにくく冷えにくい性質がある(熱容量が大きい)ことから、日中に蓄積した熱を夜間になっても保持し、大気へ放出することになるため、夜間の気温の低下を妨げることになる。

②都市形態の高密度化(建築物の高層化や高密度化)

近時の都市再開発に伴い密集した高層ビル群により、「天空率」(空が建築物に遮られていない程度を示す指標)が低下し、夜間における地表面から上空への「放射冷却」が弱まる。また高層ビル群により風通しが阻害され地表面に熱がこもることで、さらに気温の低下を妨げることになる。なお「ヒートアイランド現象」領域では、風が高層ビル群にぶつかり上昇気流の生じた収束帯で「積乱雲」(入道雲)を発達させることが報告されている。

③「人工排熱」(人間の活動で生じる熱)の影響

多様な産業活動や社会活動によりエネルギー消費が増加している。これに伴う人工排熱の排熱源として、主に工場や火力発電所、また自動車や空調機器(室外機)などが挙げられる。特に都心部で人口が集中する地域では、昼間の排熱量は局所的に100W/m2 (中緯度での真夏の太陽南中時における全天日射量の約10%)を超えると見積もられている。

⇧(写真上)東京駅周辺の高層ビル群の様子、(写真下)東京湾から八重洲通りを通り皇居へ抜ける「風の通り道」

環境省・国土交通省・経済産業省 資源エネルギー庁などの関係府省による「ヒートアイランド対策推進会議」は、「ヒートアイランド対策大綱(平成25年改定)」taikou_h250508.pdf で、以下を対策の柱に取り組みを推進するとしている。

①人工排熱の低減

・エネルギー消費機器等の高効率化の促進

・省エネルギー性能の優れた住宅・建築物の普及促進

・低公害車の技術開発・普及促進

・交通流対策及び物流の効率化の推進並びに公共交通機関の利用促進

・未利用エネルギー等ヒートアイランド対策に資する新エネルギーの利用促進

②地表面被覆の改善

・民間建築物等の敷地における緑化等の推進

・官庁施設等の緑化等の推進

・公共空間の緑化等の推進

・水の活用による対策の推進

③都市形態の改善

・緑の拠点の形成、公園、河川、道路、下水道等の事業間連携などにより、広域的視点に基づく水と緑のネットワーク形成を推進

・都市に残された緑地や都市近郊の比較的大規模な緑地の保全

・コンパクトな市街地を形成するとともに、地域の風の流れに配慮して斜面緑地、水辺地、農地等の連続性を確保

・都市機能の集約化とそれに合わせた公共交通機関の利用促進を軸とした低炭素まちづくりを推進

・温室効果ガスの大幅削減などの高い目標を掲げて先駆的な取組にチャレンジする「環境モデル都市」等の選定

・区域の自然的社会的条件に応じた施策の立案・策定ノウハウの提供

・都市未利用熱の活用や大規模駅周辺等の低炭素化等、他地域のモデルとなるべき事業による新しい社会基盤の集中整備を支援

④ライフスタイルの改善

・冷暖房温度の適正化、エネルギー消費量のより小さい製品への積極的な買い替えと利用、太陽光・太陽熱エネルギー利用、夏季の軽装推進、夏期休暇取得の促進、市民活動等による打ち水の実施、雨水貯留・利用の促進等

・エコドライブの推進のための広報活動等を実施し、自動車の効率的な利用を推進

⑤人の健康への影響等を軽減する適応策の推進

・住民等が適応策導入の効果が実感できるような効率的な適応策の実施方法を明確化

・建築物の壁面や窓の外側を覆うようにつる性の植物を育てるいわゆる緑のカーテン

・気象データより全国各地における「暑さ指数」(WBGT 値:Wet Bulb Globe Temperature)の予報値を算出し、熱中症予防情報として提供

⇧(写真上)大阪駅北側に2024年(令和6年)9月6日先行開業した「グラングリーン大阪」は都市公園の好例、(写真下)夏季に涼をもたらす広大な芝生広場・噴水と夜間の様子

※参考文献

国土交通省 気象庁 気象庁|過去の気象データ検索

国土交通省 気象庁 気象庁 | ヒートアイランド現象

国土交通省 環境:ヒートアイランド対策 - 国土交通省