【第77回】「少子化(Declining Birthrate)」の真因と帰趨/在留外国人と科学技術への依存是非《1/4》―戦後の合計特殊出生率と人口動態―

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

日本社会で「出生数」(Number of Births)の減少とこれによる「人口」(日本人人口)の減少局面に歯止めがかからない。「少子化」(Declining Birthrate)対策は國體護持の要諦であり、我が国の経済成長(労働力確保・消費拡大)や社会保障・公共サービス(医療・高齢者介護・年金・教育など)の維持にとり喫緊の課題である。とりわけ世界で最も高い「高齢化率」の我が国で高齢者の支え手が減少し、介護の負担が増す現状にある。本稿では、大東亜戦争(対米戦争)直後のベビーブーム期の社会状況に着目。これとの対比で「家」と「国家」重視の価値観を軸に、近年長期化している「少子化」の原因と真因を考察する。

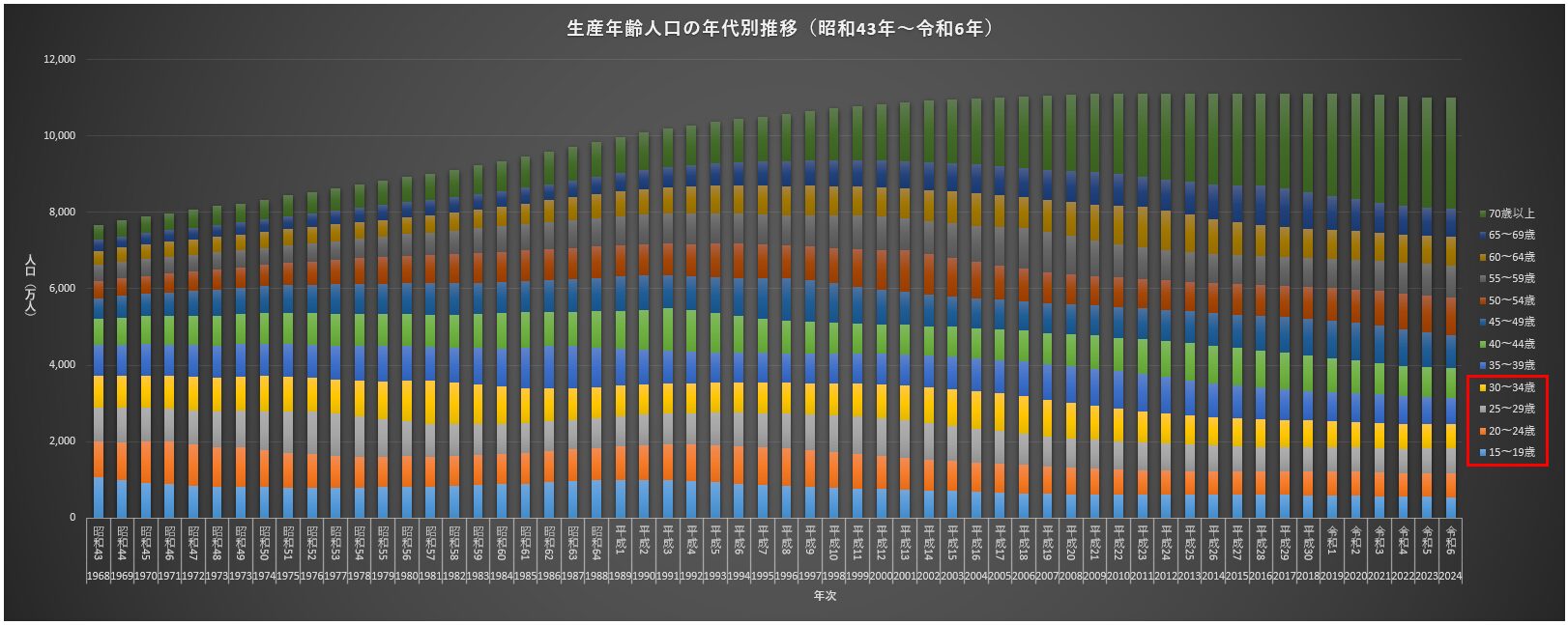

また今後の「労働力人口」(Labor Force Population/就業者と完全失業者の合計)や「生産年齢人口」(Working Age Population/15~64歳)、とりわけ「35歳以下の若年層」の減少がもたらす帰趨について捉える。すなわち「在留外国人」(Foreign Resident)と「科学技術」(Technology)への労働依存の実態である。時宜を得た Technology として、「人工知能(AI:Artificial Intelligence)」「人型ロボット(Humanoid Robot)」「無人機(Drone)」がある。なお労働力人口は現状、漸増傾向にあり、この要因には女性と「高齢者」(65歳以上)の労働参加がある。

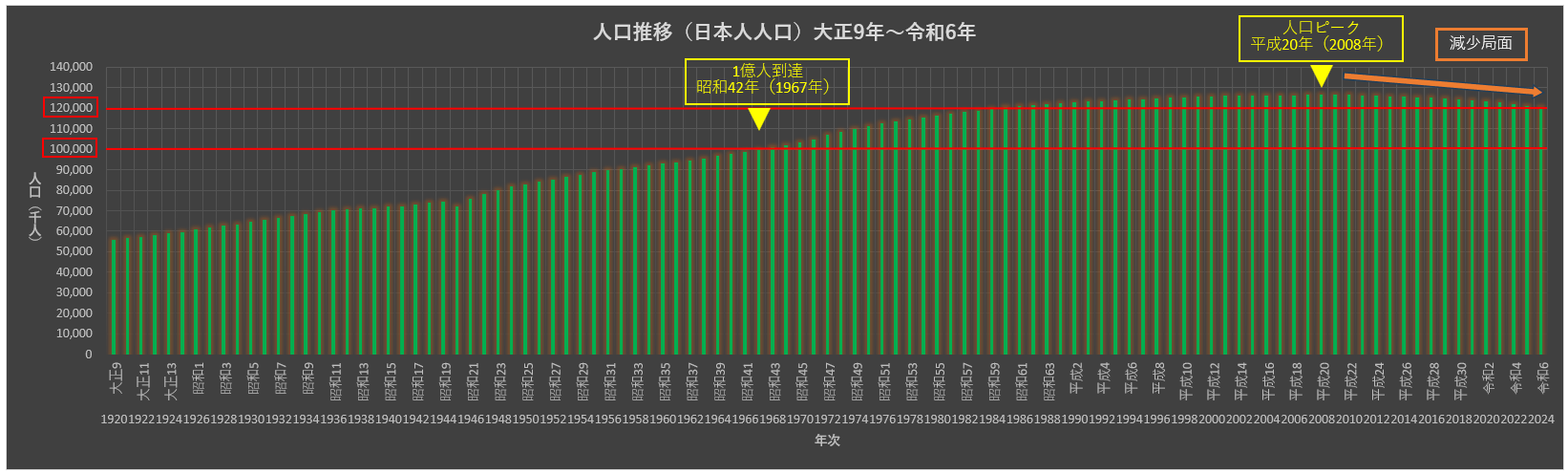

以下の人口(日本人人口)推移グラフは、「総務省統計局」(人口推計) 統計局ホームページ/人口推計の結果の概要 を基に筆者作成。1967年(昭和42年)に1億人を突破、2008年(平成20年)にピークに達した後は減少局面に入り、人口減少社会へ突入している。また「内閣府」(高齢社会白書/2025年版) 令和7年版 高齢社会白書(全文)(PDF版) によれば、日本の総人口は2060年には1億人を割り込むという。

以下の生産年齢人口(年代別)推移グラフは、「総務省統計局」(労働力調査 長期時系列データ) 労働力調査 労働力調査(公表資料、時系列結果など) 長期時系列データ 基本集計 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口 を基に筆者作成。平成期の30年間を経て、「高齢者(65歳以上)」の増加とともに「(概ね)35歳以下の若年層」の減少の様子が顕著に窺える。

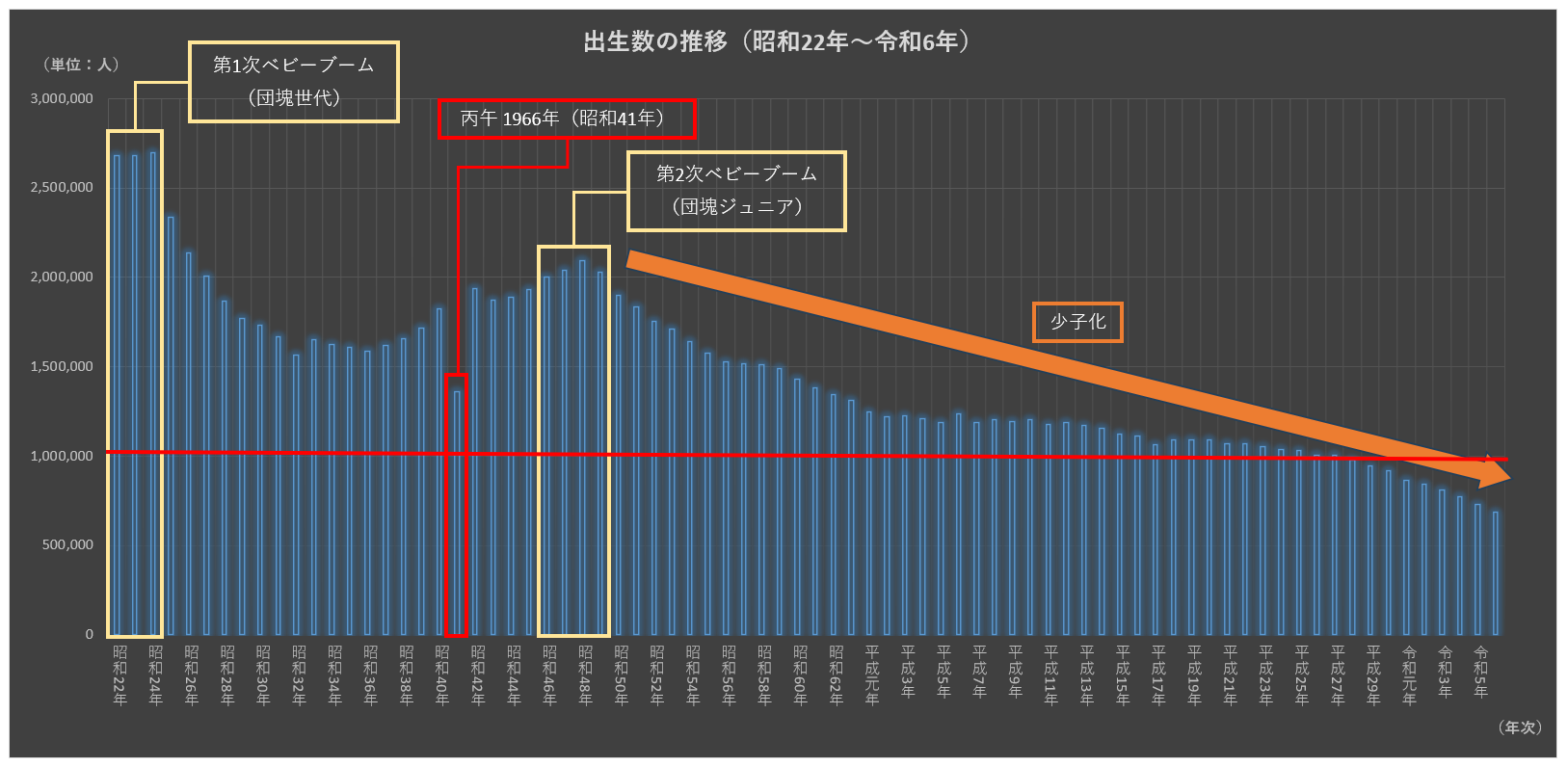

以下の出生数推移グラフは、「厚生労働省」(人口動態総覧の年次推移) h1.pdf を基に筆者作成。大東亜戦争(対米戦争)直後、1947年(昭和22年)~1949年(昭和24年)の第一次ベビーブーム(団塊世代)で年間250万人超の出生があったのち、1971年(昭和46年)~1974年(昭和49年)の第二次ベビーブーム(団塊ジュニア世代)では年間200万人超の出生。しかし第三次ベビーブームは生じないまま、その後は「少子化」の一途を辿り、2016年(平成28年)以降の出生数は年間100万人を割り込んでいる。

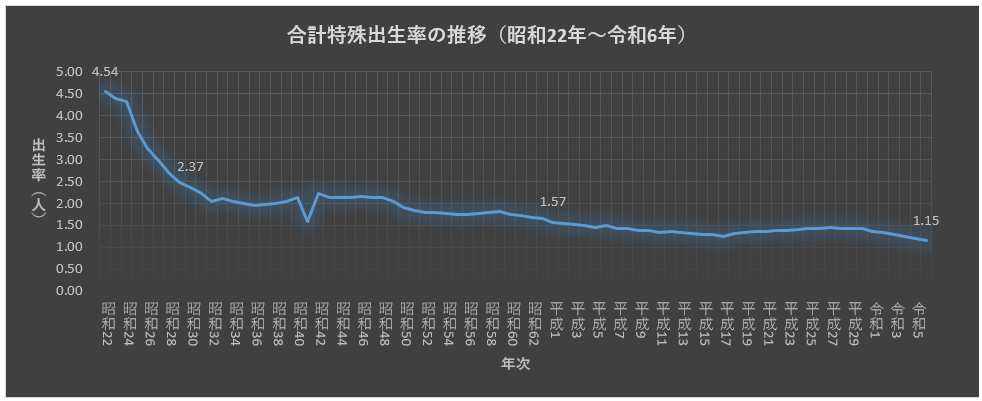

以下の合計特殊出生率推移グラフは、「厚生労働省」(人口動態統計) 令和6年(2024)人口動態統計(確定数)の概況|厚生労働省 を基に筆者作成。「合計特殊出生率」(Total Fertility Rate)とは、15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとした場合の子供の数に相当する。

※参考文献

毎日新聞取材班『』、毎日新聞出版、2022年