【第44回】男爵・若槻首相(Baron, Prime Minister, Wakatsuki)《其ノ四》―皇太子・裕仁(Hirohito)親王践祚と若槻公/「昭和百年」創始―

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

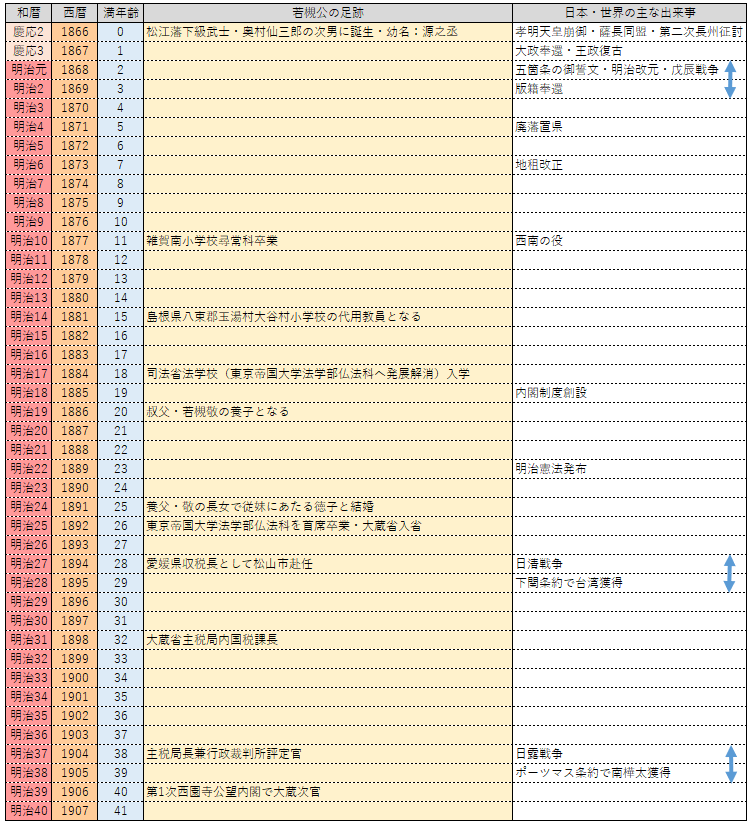

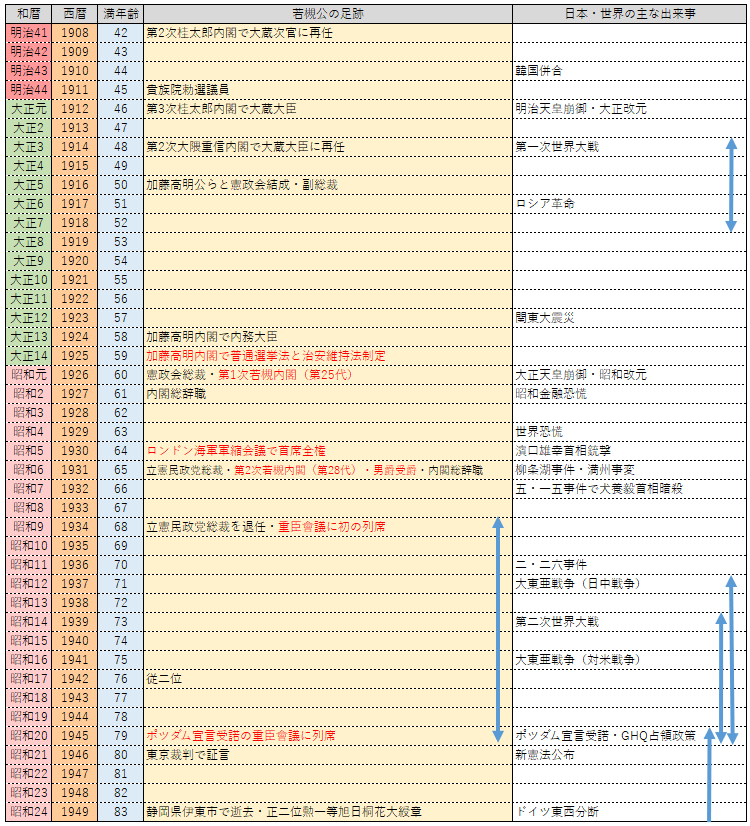

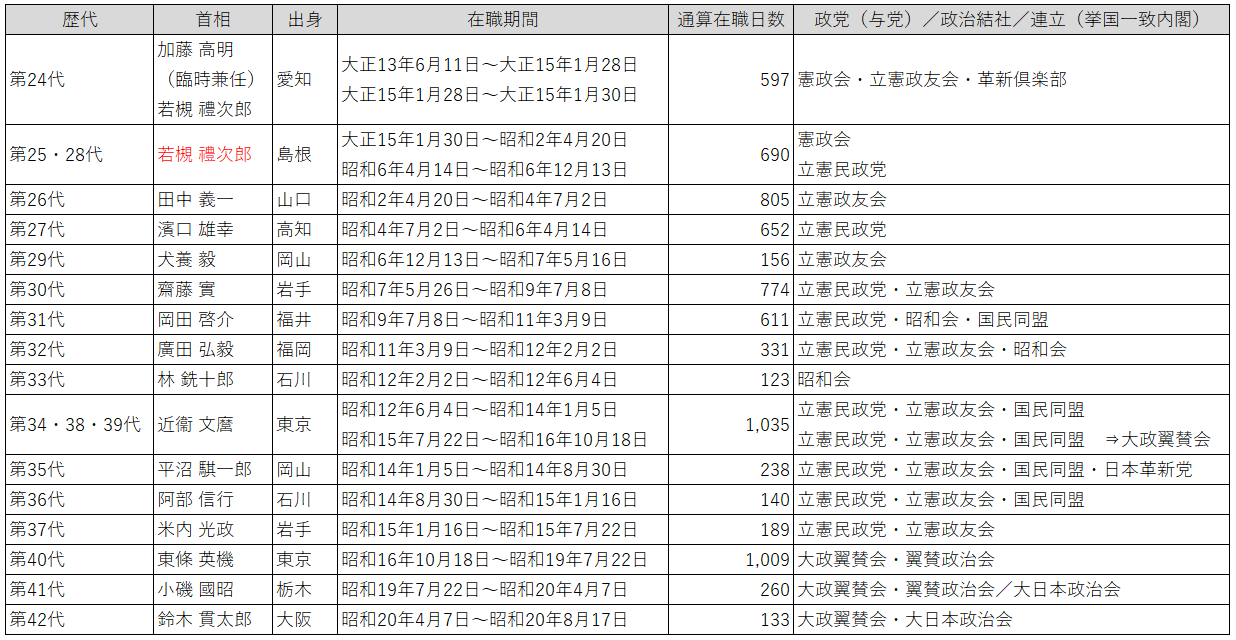

⇧若槻禮次郎公の略年表と日本・世界の主な出来事

2025年(令和7年)は「昭和百年」また「大東亜戦争(対米戦争)後80年」。六十年余の長きに亘った「昭和期」は端的に表せば、次の三期に括り得る。

「前期」(元年~20年):昭和改元と、政治的混迷が高じ大東亜戦争(対米戦争)開戦から終結に至る、明治憲法下で膨張した帝政期

「中期」(21年~40年):敗戦後の復興から高度経済成長に至る、GHQ(※1) による新憲法下での日米安保体制期

「後期」(41年~64年):変動相場制移行と石油危機、プラザ合意からバブル景気に至る日米経済摩擦期

「令和」の現在、若年層(所謂「平成」世代)から「昭和」に対し、善きにつけ悪しきにつけ取り沙汰される大半は、(上記の)「後期」(もしくは辛うじて「中期」)における時事や世相であろう。すなわち昭和「中期」「後期」は、先達と対峙しつつ「現在」から回想しうる、やや遠き「過去」と映る。

他方、昭和「前期」の20年間はまさに教科書等でしか知り得ない「歴史」であり、国内、対外関係(欧米含む)で政治・経済・軍事の分野に特筆すべき事態がひしめいた、日本史上で最も厳しい時代であった。筆者母方の遠い姻戚(relative by marriage)にあたる男爵・若槻禮次郎(れいじろう)公 第25代 若槻 禮次郎 | 歴代内閣 | 首相官邸ホームページ 第28代 若槻 禮次郎 | 歴代内閣 | 首相官邸ホームページ は計らずも、こうした最も難しい局面に国家指導者として直面。大正末期から昭和前期に「普通選挙法の成立」「昭和金融恐慌」、「ロンドン海軍軍縮会議」さらに軍部台頭が顕著となった「満州事変」から「大東亜戦争(対米戦争)」終結に至る激動期を主導した。公は内閣総理大臣を2度(第25・28代)務めた後も長らく「重臣會議」の一員として我が国政治に寄与した。

(※1)GHQ:General Headquarters, the Supreme Commander for the Allied Powers、連合国軍最高司令官総司令部(事実上の米国単独による日本国占領機関)

戦前すなわち大東亜戦争(対米戦争)前の日本においては、大日本帝國憲法(明治天皇による欽定憲法)に基づく「天皇大権」が存した。これは、天皇が統治権を総攬(そうらん)し(第4条)、立法(第5条)・議会開閉(第7条)・緊急勅令(第8条)の大権、また陸海軍統帥権(第11条)等を有するものであった。もっとも、京都大学公共政策大学院教授・伊藤之雄(いとう・ゆきお)氏が、その大著『』の第八章で述べている様に、こうした大権は伊藤博文公らの考案による「君主機関説」に則るものであった。同氏は次の様に述べている(引用・抜粋・下線筆者)。『(前略)美濃部の天皇機関説は、伊藤博文や、伊藤の勧めで西園寺がウィーン大のシュタイン教授からかつて学んだ君主機関説の系譜を引く憲法学説である。主権は君主(天皇)ではなく国家にあるとするもので、天皇も国家機関の一つと考え、憲法上天皇大権は国家により制約されるので、天皇はそれを意識し、政治は主に内閣に任せ、政治関与を抑制すべきだという考えである。』すなわち、君主(天皇)は公平に振る舞い日常は政治関与を抑制し、政治が混乱した際は調停的に介入するというものであった。ただし筆者は、下線を付した「国家」の箇所が「国民」でないことに傾注する。

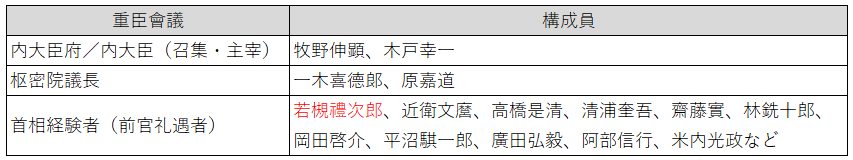

「重臣會議」は、昭和前期に存在した、天皇に対する後継首相の「奏薦」(そうせん)(※2)や国家の最重要事項に関する意見具申のための機関。天皇の諮問に応じて「内大臣」(ないだいじん)(※3)により主宰され、首相経験者のうち「前官礼遇者」(功労顕著により、退官後も在官中の待遇を与えられた者)と「枢密院」(すうみついん)(※4)議長および主宰者である「内大臣」により構成された。「重臣會議」は最後の「元老」である西園寺公望(さいおんじきんもち)公が最晩年に構想し設置を勧告したものであり、「重臣」を構成する首相経験者の召集も公自身により行われている。これは憲法・法律上の規定によらない非公式な機関であり、大東亜戦争(対米戦争)後に「内大臣」および「枢密院」が廃止されるまで開催された。

その運用は、前述の伊藤之雄氏が『』第十一章で次の様に述べている通りであった(引用・一部括弧内筆者)。『すでに述べたように、同年(1944年)七月十八日午前、東条内閣が辞表を提出すると、天皇の命を受け、同日午後四時から「重臣会議」が開かれ、後継首相について協議された。参加者は規定に従い、木戸内大臣と原嘉道(はらよしみち)枢密院議長、若槻・岡田・広田・近衛・平沼・阿部・米内の七人の前首相であった。この会議では、戦争遂行のために陸軍から出すのが良いということで、寺内寿一元帥(南方軍総司令官、前陸相)・小磯国昭(朝鮮総督、大将)・畑俊六(支那派遣軍司令官、元帥)の三人を第一から第三候補に選んだ。』

以下は戦前昭和混乱期に在職した首相の一覧である(首相官邸ウェブサイトを基に筆者作成)。 歴代内閣 | 首相官邸ホームページ 内閣制度と歴代内閣 当該20年間に目まぐるしく首相が交代した様は、安倍晋三・長期安定政権以降、少数与党(自民党)で派閥が消滅(表面上の弱体化)する一方(野党の)多党化が進み、多数決の原理で混迷と不安定さを増す令和の連立政権の状況と重なる。戦前昭和期には、明治・大正期に中央政界に重きを成した藩閥出身指導者や元老の存在がほぼ失われた。最後の元老であった西園寺公望公が1940年(昭和15年)に他界の後は、昭和天皇や「重臣」の努力をもっても、軍部(陸軍)の台頭を抑え込み秩序を維持することが困難となっていった。

(※2)奏薦:天皇の「下問」(かもん)に対して後継首相を推薦すること、その後に天皇から後継首相へ組閣の「大命降下」の流れ

(※3)内大臣:天皇を常侍「輔弼」(ほひつ:天皇の大権行使に誤りがない様に助言する行為)して詔勅など宮中内部の文書に関する事務を司った宮内官、初代「内大臣」は三条実美(さねとみ)公

(※4)枢密院:「大日本帝国憲法」第4章(国務大臣及枢密顧問)第56条「天皇ノ諮詢(しじゅん)ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議」の規程に基づく国政及び皇室に関する天皇の最高諮問機関、「勅選」による議長・副議長・顧問官などで構成され初代議長は伊藤博文公

①皇太子・裕仁親王践祚/昭和改元と第1次若槻内閣

若槻公は、1926年(大正15年)1月に大命降下を受け、与党・憲政会総裁として「第1次若槻内閣」を組閣(第25代内閣総理大臣、内務大臣兼任)。首相在職中の同年12月25日に大正天皇が崩御。青年「摂政」であられた皇太子・裕仁親王(昭和天皇)の践祚(せんそ)(※5)により同日のうちに「昭和」と改元された(新元号の決定)。

若槻公は自伝『古風庵回顧録』の第三篇・第十章で、改元の経緯について触れている。以下に原文のまま引用する(振り仮名・括弧内筆者)。『昭和という年号は、政府の提案ではあったが、それは宮内省の御用掛が調べたもので、書経(しょきょう)(※6)の「万邦協和(ばんぽうきょうわ)、百姓昭明(ひゃくせいしょうめい)」から取ったものであった。ところがこれに対し、倉富(勇三郎)顧問官(※7)が私案を出し、「上治」としてはどうかと言い出した。それは易経(えききょう)(※8)の中の言葉だという。倉富のいうには、「万邦協和」うんぬんの言葉は、書経中の堯典(ぎょうてん)にある。堯は禅譲の天子で、位を子孫にお譲りにならないで、舜に譲り、舜は禹に譲って、今日でいう共和政治のようなものだ。だから「昭和」はいかん。それよりも「上治」の方がいいというのであった。これは後の話だが、西園寺公がこのことを聞かれて、日本の元号には、今まで書経から出たものが沢山あるじゃないか。それを今になって彼れ是れいうことはない。書経で宜しいと言って笑われた。とにかくこの時の枢密院会議は、倉富の説が出ただけで、誰も異議なく「昭和」に決定した。あとで調べて見ると、中国の五代あたりに、「上治」という年号があったことが判り、それを採らないでよかったということになった。』

(※5)践祚:皇嗣(こうし)が皇位の象徴である「三種の神器」(さんしゅのじんぎ)を受け継ぐこと

(※6)書経:古代中国の儒学の経典で「五経」(ごきょう)の一つ

(※7)倉富勇三郎:男爵・法学博士で、枢密院議長・貴族院議員・法制局長官等を歴任

(※8)易経:古代中国の儒学の経典で「五経」(ごきょう)の一つ

またノンフィクション作家で昭和史研究の第一人者・保阪正康氏の著書『昭和天皇(上)』によると、昭和天皇の践祚から改元、「即位の礼」に至る状況が克明に窺える。1926年(大正15年)12月25日午前1時25分、神奈川県の葉山御用邸にて大正天皇が崩御。その枕元には、皇太子・裕仁親王をはじめとする皇族に加え、元老・西園寺公、首相・若槻公、東宮御学問所総裁・東郷平八郎公(元帥海軍大将)ら要人の姿があった。裕仁親王は直ちに践祚し第124代天皇となられる。同御用邸にて「剣璽渡御の儀」(けんじとぎょのぎ)の執行、すなわち皇位を示す「三種の神器」の「八咫鏡」(やたのかがみ)「天叢雲剣」(あまのむらくものつるぎ)「八坂瓊曲玉」(やさかにのまがたま)が新天皇へ渡された。

さらに同日のうちに、(同御用邸)本邸の一室で若槻内閣による臨時閣議および臨時枢密院会議が開かれ上述の新元号「昭和」が決定、以後は「昭和元年」と為された。新元号の公式発表の折に次の様な詔書が発布されている。『朕皇祖皇宗ノ威霊ニ頼リ、大統ヲ承ケ万機ヲ総フ。茲ニ定制ニ遵ヒ元号ヲ建て、大正十五年十二月二十五日以後ヲ改メテ昭和元年ト為ス』12月28日には、宮中(皇居)の正殿で執り行われた「朝見の儀」(ちょうけんのぎ)で新天皇により勅語が朗読され、若槻首相が臣下の者を代表して奉答文を奏した。

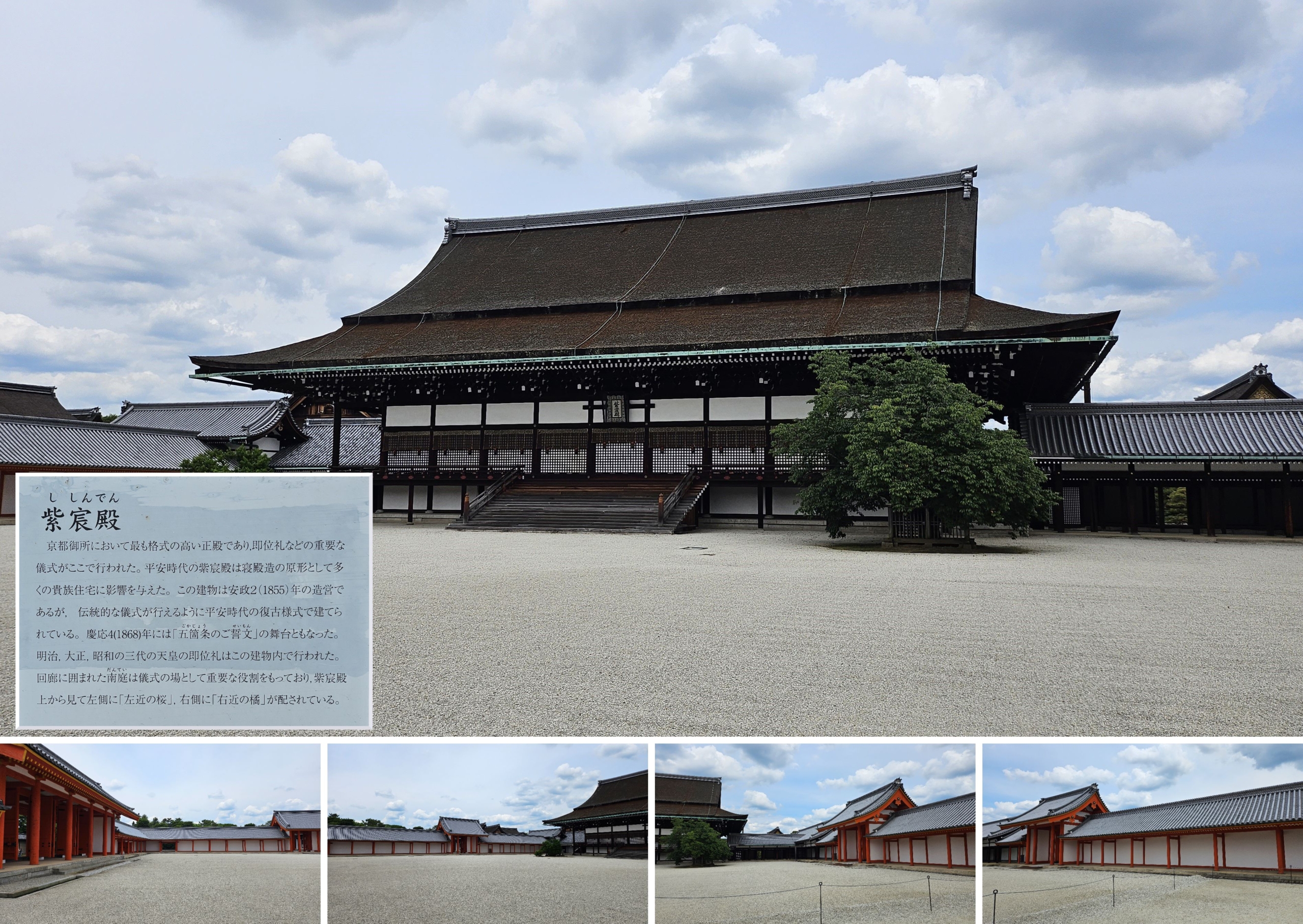

大正天皇の喪が明けた1928年(昭和3年)11月10日、京都御所の「紫宸殿」(ししんでん)にて「即位の礼」が古式に則り執り行われた。昭和天皇は『永ク世界ノ平和ヲ保チ普ク人類ノ福祉ヲ益サムコトヲ冀フ』との、新時代を担う強い意思を示された。即位の礼を祝して、ドイツ、英国、中国、シャム(現・タイ)など15か国の外国要人からも、昭和天皇への勲章や奉祝の品々、祝賀の書信が届けられた。

なお若槻公は、折からの「東京渡辺銀行」取り付け騒ぎや「台湾銀行」不良債権問題など、「昭和金融恐慌」に伴う「経済的混乱」の収拾を図るも、1927年(昭和2年)4月、内閣総辞職に至っている。

⇧「紫宸殿」と南庭

「紫宸殿」は、京都御所において最も格式高い正殿で、1868年(慶応4年)の「五箇条の御誓文」発布の舞台、また「明治」「大正」「昭和」三代天皇の「即位の礼」など重要儀式が執り行われた。回廊に囲まれた広大な南庭(だんてい)は、儀式の場として重要な役割を担った。

②ロンドン海軍軍縮会議と若槻首席全権

1930年(昭和5年)開催の「ロンドン海軍軍縮会議」(※9)では、若槻公が「首席全権」として国際協調路線の下、交渉に臨んでいる。時の内閣総理大臣(第27代)は、公の東京大学での後輩にあたり、公が与党・立憲民政党(先の憲政会)の総裁に推した濱口雄幸公。全権団の顔触れは、若槻公と財部彪(たからべたけし)海軍大臣、松平恒雄全権大使、永井松三ベルギー大使の4名、また随員は総勢5、60名を数え、首席随員に左近司政三中将、他に山本五十六大佐(当時)が加わった。若槻公は、とりわけ英米二国(大洋国)との対外交渉に苦慮すると同時に、海軍の非難・反対や枢密院の諮詢(しじゅん)など対内的な軋轢も乗り越え、「ロンドン海軍軍縮条約」の批准と調印を果たした。

この時海軍内部の強硬派は、政府は本来こうした軍部に関する決定は「軍令部」に相談が必要なところ、これを怠り「統帥権(天皇の大権)」を干犯するものだとして非難、反対した。保阪正康氏の『昭和天皇(上)』によると、1990年(平成2年)に明らかにされた『昭和天皇独白録』において、天皇がこの折の「軍令部」次長・末次信正公の態度に対する不快感を明確にされたとある。天皇の御本心は、「ロンドン海軍軍縮条約」を締結した政府に賛成であり「軍令部」の動きには反対であらせられた。

(※9)ロンドン海軍軍縮会議:補助艦(巡洋艦、駆逐艦、潜水艦)の保有量制限を主目的とした国際会議、第一次世界大戦後の五大海軍国(英国・米国・日本・フランス・イタリア)が参加

③満州事変と第2次若槻内閣

濱口公が東京駅で凶弾を受け、それに伴う病状悪化に従い当人の依願を引き受ける形で、若槻公は1931年(昭和6年)4月に大命降下を受け、立憲民政党総裁として「第2次若槻内閣」(第28代内閣総理大臣、拓務大臣兼任)を組閣(同年に男爵を受爵)。この折は、同年9月に起きた「柳条湖(りゅうじょうこ)事件」に端を発する「満州事変」(※10)の発生など、極めて困難な局面が続く。この一連の「政治的混乱」下で若槻公は事態を憂慮、「元老」の西園寺公や、山本権兵衛公、清浦奎吾公、高橋是清公、犬養毅公といった(事変前後の)首相経験者、また貴族院議長の徳川家達公に真相を説明。事件の「不拡大方針」(※11)を定めるも、閣内や軍部、また世論の支持を得られずに、同年12月、内閣総辞職となった。なお、1920年代から1930年代にかけての戦間期、男爵・外務大臣の幣原喜重郎公(※12)は、英米や中華民国との国際協調を重視した「幣原外交」を展開している。

保阪正康氏の『昭和天皇(上)』によると、若槻首相は9月19日午前中に参内し、天皇に対し『この事件は拡大の方向にはなく、政府としても不拡大の方針を堅持したい』との内容を上奏している。天皇は若槻公のこの報告に全面的に同意し、喜びの表情を浮かべられたと伝わっている。ところが事変発生から3日目には、関東軍の拡大の意向と統帥を犯す朝鮮軍の行動、さらに国際社会での孤立(後の国際連盟からの脱退)といった状況が明らかになった。天皇は陸軍のこうした行動に強い不快感を示され、陸軍大臣の南次郎公へ『すべての非が相手にあるというのでは円満な解決はできない。軍紀もまた厳重に守らなければならない。明治天皇が創設された軍隊にまちがいがあっては、自分としては申しわけがない』との御注意を与えられている。

若槻公は、その後も長らく首相経験者の立場で「重臣」として政治に参画し(重臣會議)、大東亜戦争(対米戦争)開戦時の御前会議や戦争段階での華族会館における東條英機首相との論戦、また終戦時における同内閣の倒閣に重要な役割を果たしている。若槻公は、1945年(昭和20年)の鈴木貫太郎内閣の「奏薦」や「ポツダム宣言」受諾などにも大きく関与している。その鈴木内閣は、本土決戦かポツダム宣言受諾かで二分する御前会議を、天皇自らの聖断を仰いで本土決戦を回避、終戦へ導いた。若槻公は1949年(昭和24年)11月、静岡県伊東市で逝去。正二位勲一等旭日桐花大綬章。

(※10)満州事変:1931年(昭和6年)9月、中華民国の奉天(ほうてん)郊外、柳条湖における南満州鉄道の線路爆破事件に対して、関東軍高級参謀の石原莞爾(かんじ)公が中心になって計画し、中華民国軍の行為であると主張して独断で開始した軍事・占領行動と武力紛争

(※11)不拡大方針:「満州事変」に際して第2次若槻内閣が表明した、事態の不拡大と関東軍の兵力増派を拒否する方針

(※12)幣原喜重郎公:男爵、第1次・第2次若槻内閣等における外務大臣で、大東亜戦争(対米戦争)終了から間もない混乱期に内閣総理大臣(第44代)に就任、堺県茨田郡(現:大阪府門真市)出身

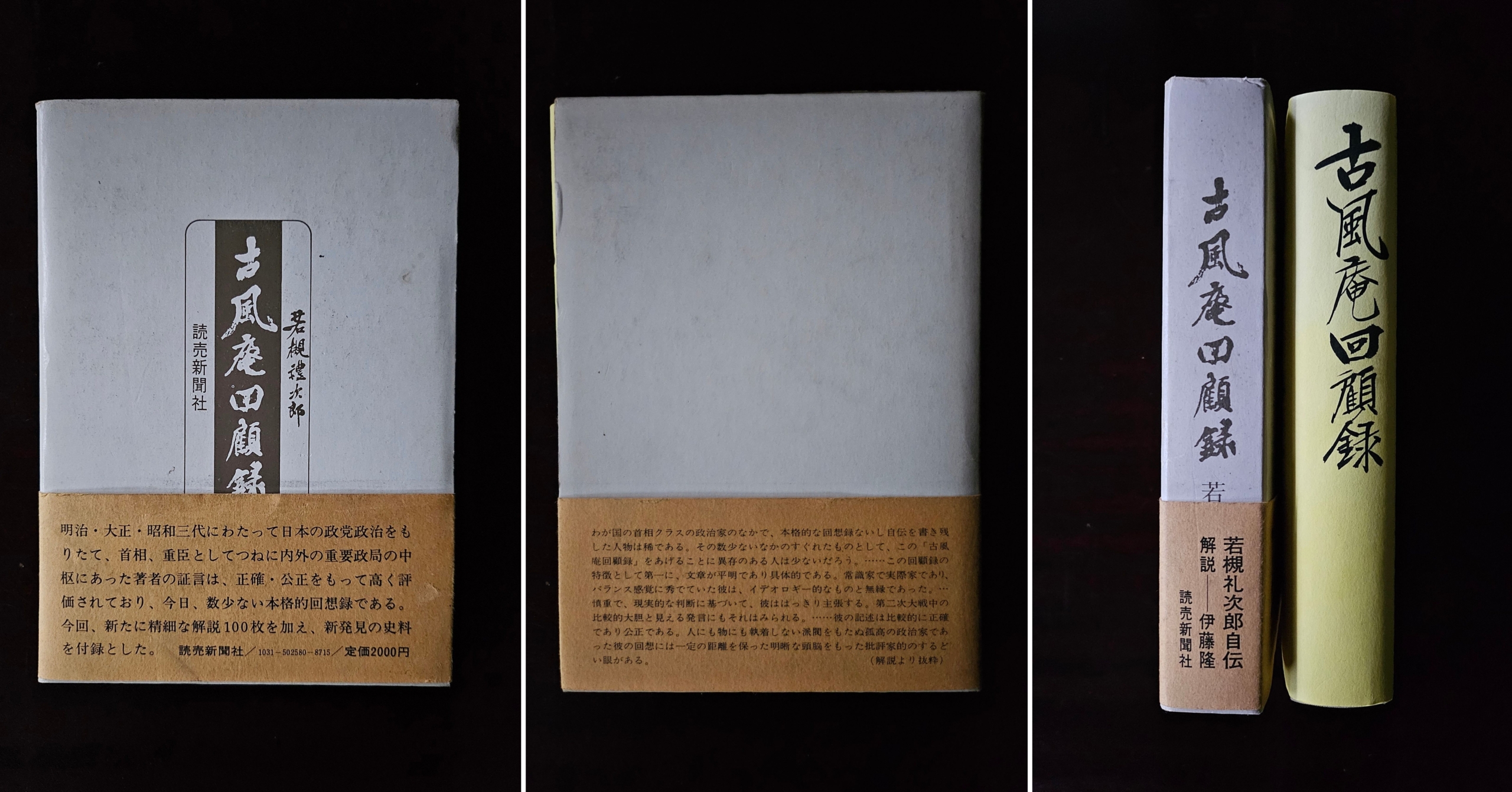

⇧<参考>『古風庵回顧録』、1950年(昭和25年)、若槻禮次郎(自伝)、読売新聞社

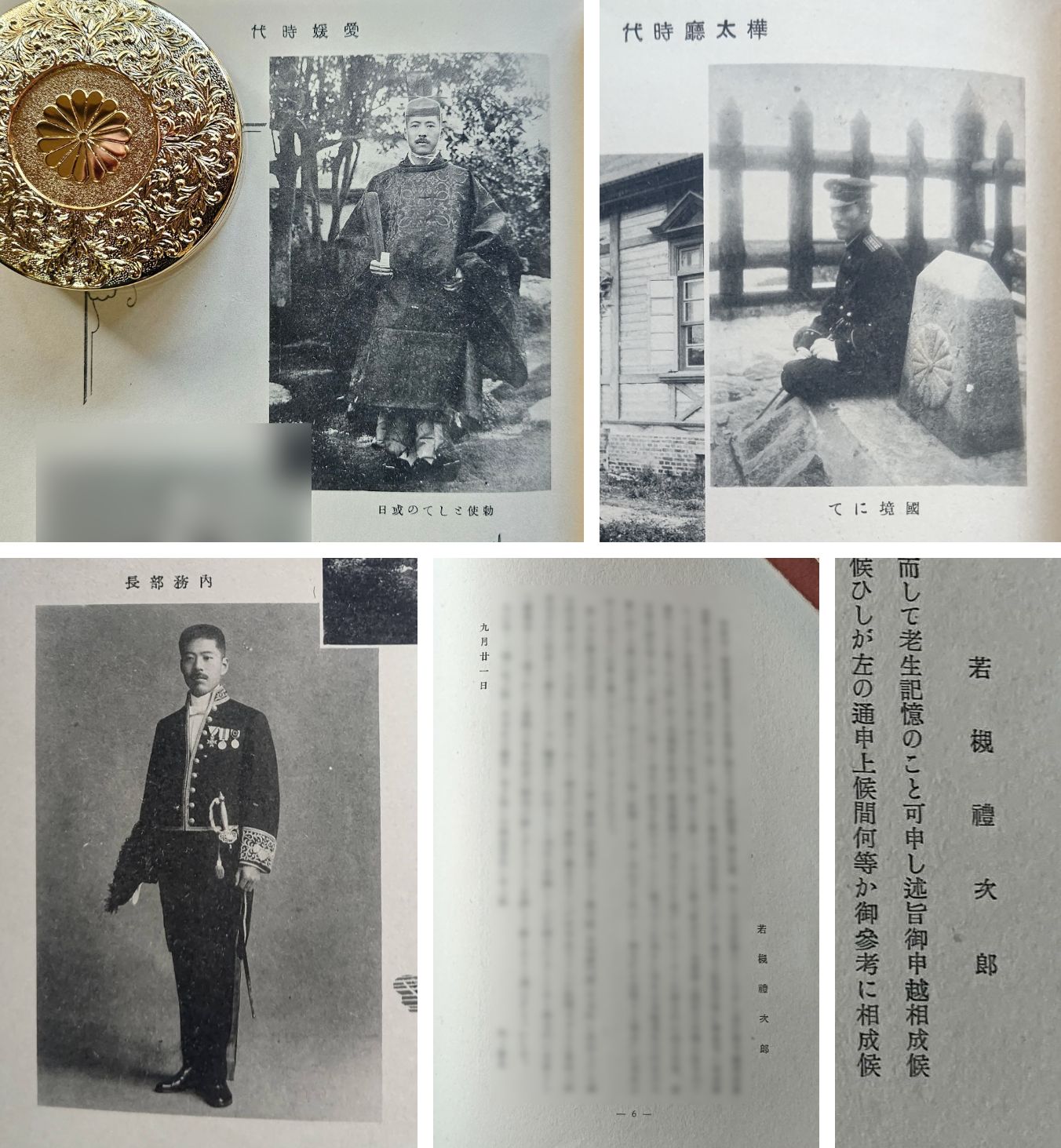

⇧<参考>前田秀實氏(筆者の母方先祖の官吏、士族、正六位、愛媛縣内務部長、「樺太廳」第三部長等を歴任)と、同氏の追悼録『秀峰』に寄せられた若槻公の追悼文、※勅使:勅旨を伝えるために天皇陛下が発遣(差遣)する使者

1905年(明治38年) 日露戦争後のポーツマス条約締結により、南樺太がロシアから日本に割譲され、1907年(明治40年)に行政機関として「樺太廳」(からふとちょう)が発足、拓務(たくむ)大臣の指揮監督下に置かれた。

※参考文献

若槻禮次郎(自伝)『古風庵回顧録』、読売新聞社、1950年

伊藤之雄『』、文藝春秋、2011年

保阪正康『昭和天皇(上下)』、朝日新聞出版、2019年

大日本帝国憲法(国立国会図書館) 憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生