【第74回】気候変動(地球温暖化・異常気象)《其ノ二》―《中篇》宇宙線(Cosmic Rays)と雲生成(Cloud Formation)/Svensmark Effect―

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

「地球温暖化」だ「異常気象」だ「猛暑」だといわれて久しい。1990年代以降、すでに彼是30年になろうか。特にここ数年は、夏季の積乱雲(入道雲/Cumulonimbus)の鉛直方向への発達度合が異様なまでに映り、突発的な雷雨(Torrential Thunderstorm)の頻度も増している(筆者認識)。気候変動(Climate Change)問題は現在地球上で確実に起こっている事実であり喫緊の国際問題である。本稿では、太陽活動の長期的及び短期的な変動が地球の気候に及ぼす影響、さらに近年の気候変動(地球温暖化・異常気象)の原因(主要因・副要因)たりえる蓋然性を考察する。

太陽の表面は常に同じ状態にあるわけではなく、黒点、白斑、粒状斑、フレア、彩層(Prominence)、コロナ(Corona)など様々な変動が見られる。これらの変動を総称して「太陽活動」(Solar Activity)という。太陽活動の変動と地球の気候との因果関係を定量的に直接証明することは非常に困難である。その仕組みはいまだ十分な解明がなされておらず、現在も多くの研究者・科学者により研究が続けられている。近年、日本の国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT:National Institute of Information and Communications Technology) ホーム | 宇宙天気予報 や、米国航空宇宙局(NASA:National Aeronautics and Space Administration) SOHO Space Weather 等において、太陽活動の諸変動を予測する「宇宙天気予報」の研究が進められている。

①銀河宇宙線(Galactic Cosmic Rays)

「宇宙線」は、宇宙空間を飛び交う高エネルギーの放射線・粒子線である。1912年、オーストリアの物理学者 Victor Franz Hess は、気球に載せた検電器で約1km上空の放射線の検出を行い、宇宙から強力な放射線が飛来していることを発見した。宇宙線と名付けられたこの放射線は異常に高いエネルギーをもつため、その本質の解明と発生の謎を解くことが新しい物理学と天文学の発展につながるものとして盛んに研究が行われた。

地球の大気に突入する以前のものを「一次宇宙線」(Primary Cosmic Rays)という。一次宇宙線の主成分は各種の裸の原子核で、核子当たり等しいエネルギーで比較すると、陽子(Proton)が94.5%,ヘリウムの原子核(α粒子)が5%で、残りの0.5%がリチウムより重い原子核(炭素、窒素、酸素、鉄などの原子核が比較的多く、さらに重いものも含まれている)である。それらが大気中の分子と衝突して二次的に生じたものを「二次宇宙線」(Secondary Cosmic Rays)という。二次宇宙線の成分は、大量の中性子(Neutron)やミュー粒子などである。

宇宙線源についてはいろいろ考えられているが、「超新星」(Supernova)の様な強力な爆発が有力である。急激なエネルギーの解放によって衝撃波が発生し、荷電粒子がその波面に遭遇すると加速される。イタリアの物理学者 Enrico Fermi が提案した統計的粒子加速機構を衝撃波に適用した理論がもっとも有力なものと考えられている。超新星爆発のほかに、強い星風をつくる星、強い電磁波を放射するパルサー、高速ジェットを放出する活動銀河核、γ線バーストなどが宇宙線源の有力候補である。

宇宙線には、太陽から発生する「太陽宇宙線」(Solar Cosmic Rays)や銀河系(天の川銀河/Milky Way Galaxy)に源を発する「銀河宇宙線」(Galactic Cosmic Rays)等がある。宇宙線のほとんどは銀河系内を起源とする銀河宇宙線であり、超新星残骸などにより加速されていると考えられている。これらは、銀河磁場で銀河内に長時間閉じ込められるため、銀河内物質との衝突で破砕し、他の原子核に変化することがある。実際、Li、Be、B、Sc、Vなどの元素の存在比が、太陽系内のものと宇宙線中とで大きく異なることが知られている。このため、宇宙線の元素比や同位元素の存在比を測定することで、宇宙線の通過した物質量を推測することが出来る。

一次宇宙線の強度はほぼ等方的であるが、地球上に固定された観測器は地球の回転によって0.5%程度の小変動を示し、これを日変化と呼んでいる。日変化は、「太陽風」と呼ばれる太陽からの Plasma の流れの中の磁場で、宇宙線の流れが乱されるために起こる宇宙線の非等方性に基づくものである。この宇宙線強度の日変化は太陽回転の27日周期で変動し、長期的には11年および22年の周期変動をもっている。この宇宙線強度変動の研究から、地球磁気圏とそれを包含する太陽磁気圏、さらには銀河磁場との接続関係についての情報が得られている。それによれば、太陽磁気圏は約100AU(AUは天文単位で、1AU=1.4960×108km)の半径に及び、太陽活動の11年周期と11年ごとに起こる太陽極磁場の極性反転とによって、22年周期で盛衰している。

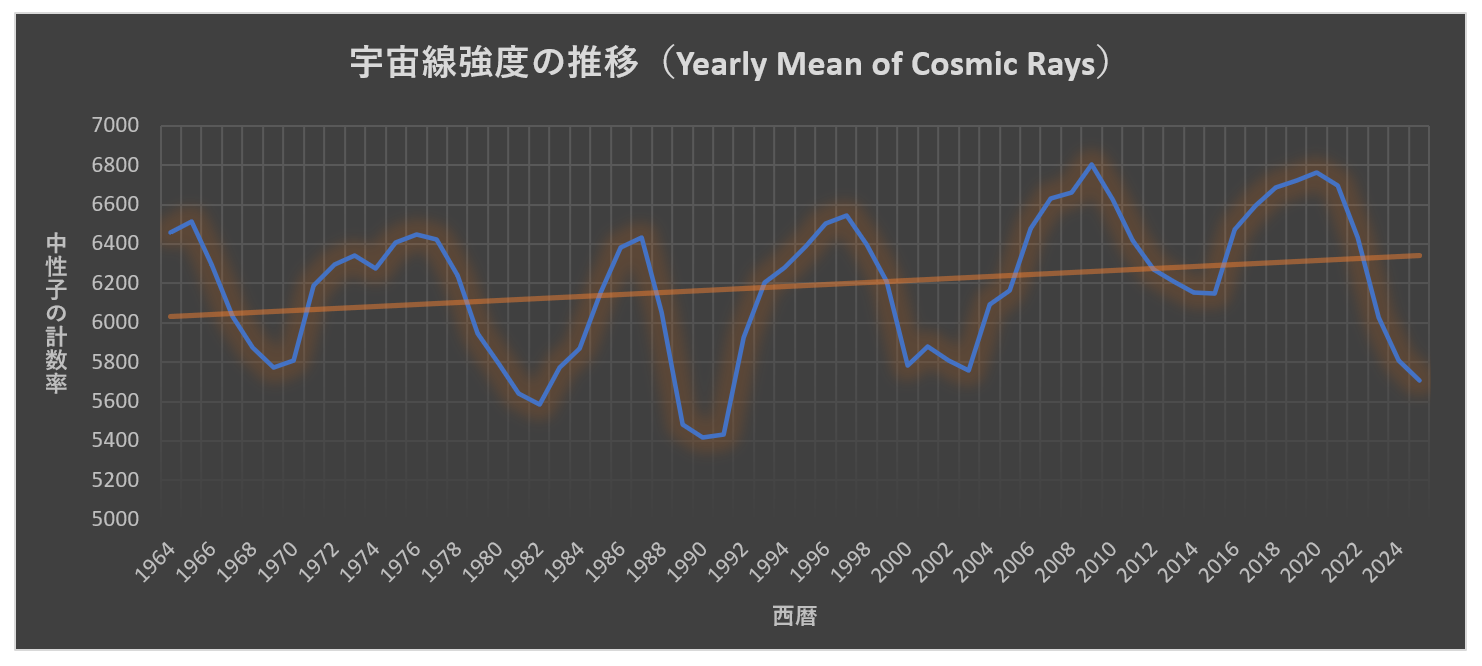

以下グラフは1964年以降の宇宙線強度(補正後の中性子計数率)の推移を示している。フィンランドの Oulu 大学「中性子モニターステーション」(Oulu Cosmic Ray Station)観測データ Oulu Cosmic Ray Station を基に筆者作成。(未完成・精査中)

②スベンスマルク効果(The Svensmark Effect)と地磁気逆転現象

1980年代の末(1988年)、「国際連合環境計画」(UNEP:United Nations Environment Programme) UNEP - UN Environment Programme と「世界気象機関」(WMO:World Meteorological Organization) Homepage | World Meteorological Organization WMO の勧告に基づく評価機関として、「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC:The Intergovernmental Panel on Climate Change) IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change が設立された。この IPCC から数年おきに発行される各種の評価報告書 Reports — IPCC は、国際政治および各国の政策に強い影響力を有している。最新の「第7次評価報告書」(AR7:Seventh Assessment Report) Seventh Assessment Report — IPCC は2029年後半までに発表される予定である。IPCC では、フロンガスの使用禁止や二酸化炭素(CO2)ガス放出削減のための国際協調(削減目標の設定、炭素税の導入等)の必要性が議論されている。他方で先進国と開発途上国との間では、それぞれの国・地域の経済成長と二酸化炭素ガス放出削減策との利害衝突が議論の的になっている。

この様に現在、国際的に地球温暖化の主要因とされている「温室効果ガス=二酸化炭素」以外に考えられる1つの可能性は、太陽放射の「直接的」な影響ではなく、銀河宇宙線量が雲の生成等に与える「間接的」な影響である。すなわち、太陽磁場は銀河宇宙線が直接地球に降り注ぐ量を減らす(遮蔽/減衰する)役割を果たしている。そのため、太陽活動が活発になると太陽磁場も増加し、地球に降り注ぐ銀河宇宙線の量が減少する。1997年、デンマークの天体物理学者 Henrik Svensmark らは、銀河宇宙線の減少によって雲の量が減少し、「雲の日傘効果」が減少し「反射率」(Albedo)が減少した分だけ気候が暖かくなった可能性を提唱した。この「スベンスマルク効果」は、宇宙空間から飛来する銀河宇宙線の量が増大すると地球の大気中の分子がイオン化され、雲の生成を誘起して雲量を増加させ、「雲の日傘効果」で気候にも影響を及ぼす(寒冷化する)という仮説である。

また2019年(令和元年)には、「神戸大学・内海域環境教育研究センター」 神戸大学・内海域環境教育研究センター の兵頭政幸(ひょうどうまさゆき)名誉教授らの研究グループが、銀河宇宙線が増加した78万年前の「地磁気逆転」(※1)途中に、雲の日傘効果がシベリア高気圧を強化して、冬の季節風が強まった証拠を世界で初めて発見した。この研究成果は、同年6月28日の「Scientific Reports」電子版に掲載された。Intensified East Asian winter monsoon during the last geomagnetic reversal transition | Scientific Reports これまでは気候変動への影響についても仮説に留まっており、IPCC など主要な科学的報告において採用されておらず、影響があったとしてもその影響量は最大でも観測されている気温上昇量の数%程度だとする考証もあった。この様に否定する論説が複数あったが、当証拠の発見により銀河宇宙線の雲の気候への影響を見直す契機となる可能性がある。

(※1)地磁気逆転:地磁気はN磁極とS磁極が反転する逆転を過去に何度も経験し、最後の逆転は約78万年前、逆転時には地磁気強度が最大約1/10まで減少

※参考文献

Elisabeth Nesme-Ribes、Gérard Thuillier、北井礼三郎(訳)『太陽活動と気候変動:フランス天文学黎明期からの成果に基づいて』(原題:Histoire solaire et climatique)、恒星社厚生閣、2019年

桜井邦朋『移り気な太陽―太陽活動と地球環境との関わり』、恒星社厚生閣、2010年

Henrik Svensmark、Nigel Calder、桜井邦朋 (監修)、青山洋(訳)『“不機嫌な”太陽-気候変動のもうひとつのシナリオ』(原題:The chilling stars:a new theory of climate change)、恒星社厚生閣、2010年

国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT:National Institute of Information and Communications Technology) ホーム | 宇宙天気予報

米国航空宇宙局(NASA:National Aeronautics and Space Administration) SOHO Space Weather