【第73回】気候変動(地球温暖化・異常気象)《其ノ二》―《前篇》太陽活動の諸要素/太陽磁場(Solar Magnetic Field)と太陽黒点(Sunspots)―

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

「地球温暖化」だ「異常気象」だ「猛暑」だといわれて久しい。1990年代以降、すでに彼是30年になろうか。特にここ数年は、夏季の積乱雲(入道雲/Cumulonimbus)の鉛直方向への発達度合が異様なまでに映り、突発的な雷雨(Torrential Thunderstorm)の頻度も増している(筆者認識)。気候変動(Climate Change)問題は現在地球上で確実に起こっている事実であり喫緊の国際問題である。本稿では、太陽活動の長期的及び短期的な変動が地球の気候に及ぼす影響、さらに近年の気候変動(地球温暖化・異常気象)の原因(主要因・副要因)たりえる蓋然性を考察する。

太陽の表面は常に同じ状態にあるわけではなく、黒点、白斑、粒状斑、フレア、彩層(Prominence)、コロナ(Corona)など様々な変動が見られる。これらの変動を総称して「太陽活動」(Solar Activity)という。太陽活動の変動と地球の気候との因果関係を定量的に直接証明することは非常に困難である。その仕組みはいまだ十分な解明がなされておらず、現在も多くの研究者・科学者により研究が続けられている。近年、日本の国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT:National Institute of Information and Communications Technology) ホーム | 宇宙天気予報 や、米国航空宇宙局(NASA:National Aeronautics and Space Administration) SOHO Space Weather 等において、太陽活動の諸変動を予測する「宇宙天気予報」の研究が進められている。

①太陽磁場(Solar Magnetic Field)

「太陽磁場」は、太陽内部で生成され、太陽光球面、太陽大気(彩層・コロナ)、さらには太陽系内空間へと伸びている磁場を指す。磁場は、「太陽フレア」などの突発的な活動現象、黒点の「約11年周期変動」、コロナ加熱問題など、太陽のエネルギー輸送変動の鍵となる物理量である。1908年、米国の天文学者 George Hale が太陽の分光データから黒点に強い磁場がある事を示し、太陽磁場を発見した。その後スペクトル線の「ゼーマン効果」(Zeeman effect)(※1)によって生じる偏光量から太陽磁場を求める Magnetgraph が開発され、磁場は黒点だけでなく、太陽光球全面に広がっていることが明らかにされた。

太陽は磁場と Plasma により構成されているため、太陽における磁場の時間変化は磁気流体力学によって記述される。また、太陽磁場の増幅・変動に関わる物理機構を「太陽ダイナモ」(Solar Dynamo)と呼ぶ。太陽磁場は、太陽内部の流体速度をそのエネルギー源としていると考えられているが、完全には理解されていない。ガス対流の乱雑さがある程度まで大きくなると、太陽全体に表れる磁場変動が出現するという。

太陽の回転に伴って太陽内部には数十億アンペアの電流が発生している。これによって磁束密度が1Gauss 程度の強力な磁力線が南北方向に発生する。太陽の回転は32日で1周する高緯度地帯より27日で1周する低緯度地帯の方が速く、赤道部の動きに引きずられて南北方向の磁力線も東西赤道部に巻き付くようにずれていく。緯度によって異なる回転から生じたずれは半年後には赤道部で1周し、3年後には磁力線も6周ほど巻き付く。こうして何年もの間に東西赤道部を中心に引き伸ばされ狭い範囲に平行して走り密度を増した磁力線は互いに反発しあい、部分的に光球面から浮き上がり、「コリオリの力」(仏:Force de Coriolis)(※2)を受けてねじられる。

(※1)ゼーマン効果:1896年にオランダの物理学者 Pieter Zeeman が発見、原子から放出される電磁波のスペクトル線(発光線)が、強い磁場にある状態で複数に分裂する現象

(※2)コリオリの力:1835年にフランスの物理学者 Gaspard-Gustave Coriolis が導出、気象学に関連して地球の自転による回転座標系で運動物体に働く見かけ上発生する慣性力

②太陽黒点(Sunspots)

「太陽黒点」は、太陽表面を観測した時に見える暗い斑点で単に黒点とも呼ぶ。実際には完全な黒ではなくこの部分も光を放っているが、周囲よりも弱い光なので黒く見える。直径は数百~十数万Km。1613年、イタリアの天文学者 Galileo Galilei が、前年に行われた太陽黒点の望遠鏡観測に基づき『太陽黒点論』を刊行。また1843年にドイツの天文学者 Heinrich Schwabe が、黒点の数が「約11年周期」で増減を繰り返していることを初めて発見した。この増減は太陽活動と密接な関係がある。黒点が暗いのは、その温度が約4,000℃と普通の太陽表面(光球)温度(約6,000℃)に比べて低いためである。

黒点の発生原因は太陽磁場であると考えられている。Plasma Gas は太陽表面を温める性質を持つが、非常に強い磁場がはたらく場所では、強い磁力線によって Plasma Gas の対流が妨げられるため、表面温度が下がると考えられている。その結果生まれるのが黒点であり、東西方向に並んで現れる黒点対は太陽磁場が光球面から飛び出た後で戻ってゆく経路に発生していると考えられている。巨大な黒点の中心では、最大磁場強度が3000Gauss に達することがある。活動領域でも、黒点が形成されない様な小型の領域では約1000Gauss 程度である。静穏領域、コロナホール、極域での1000Gauss は、微細磁束管の典型的な値である。

黒点は太陽の自転とともに東から西へ移動する。大きな黒点群の中には太陽の裏側を回って再び地球から見える側に出てきても消えていない。1か月ほど存在する寿命の長いものがある。形は不規則で、黒点の中の特に暗い部分を暗部、暗部を取り巻くやや明るい部分を半暗部と呼ぶ。また、黒点はしばしば複数個が集まった状態で現れることが多く、このような黒点の集まりは黒点群と呼ばれる。

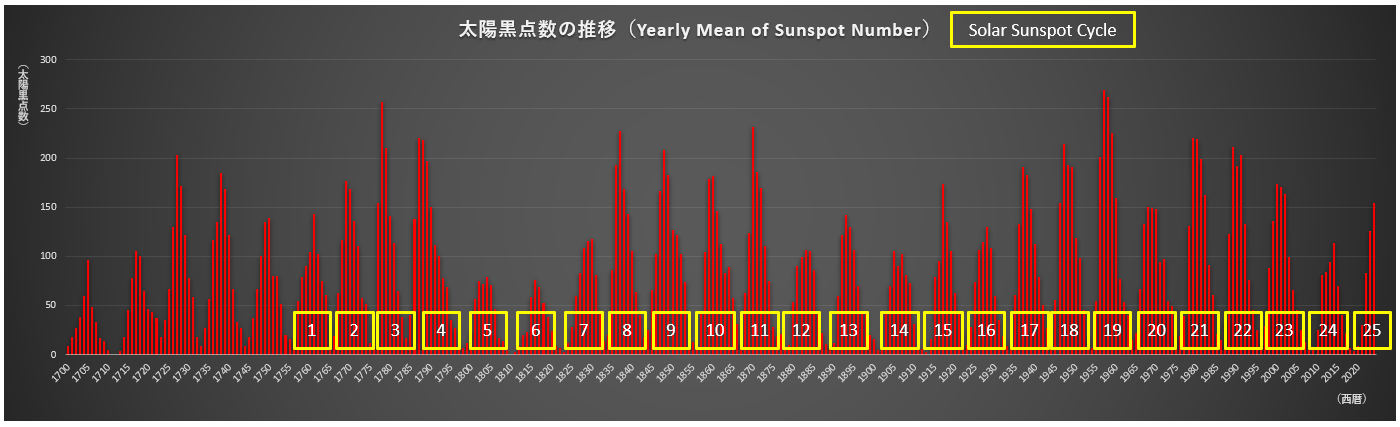

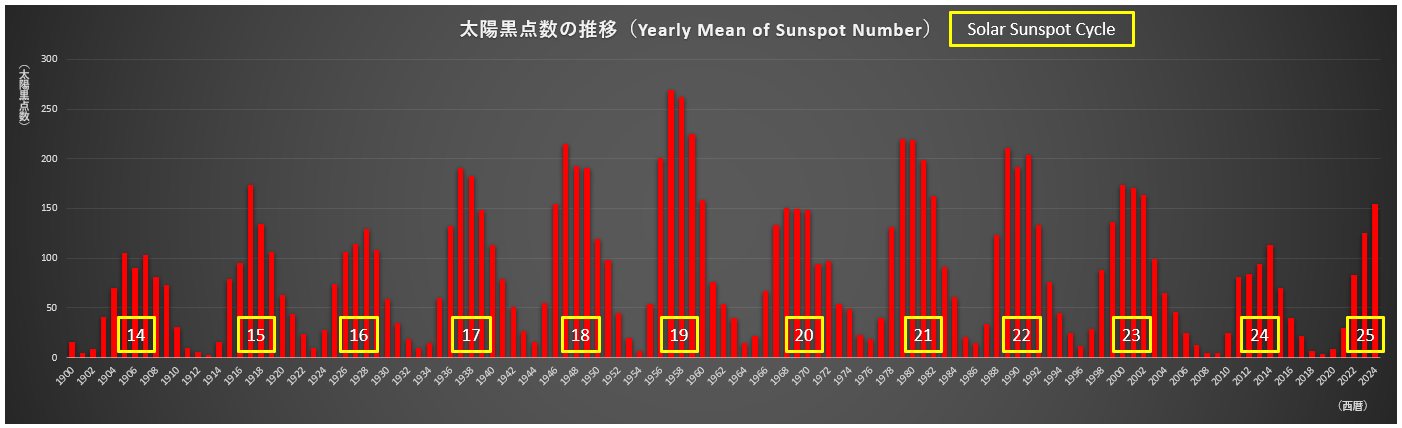

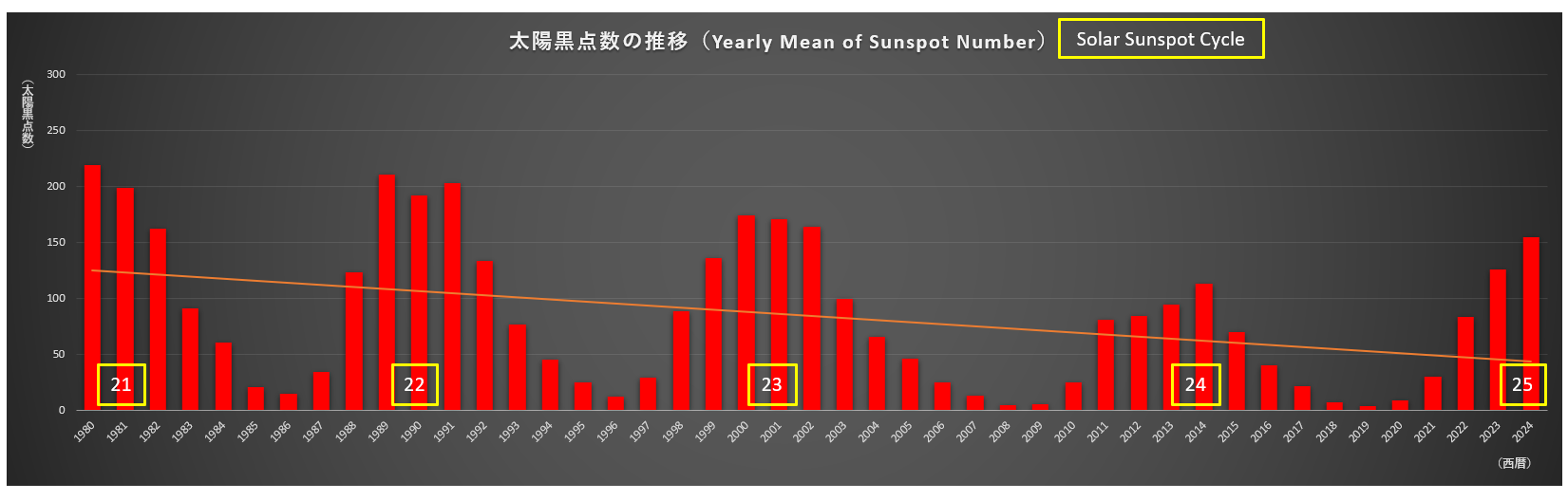

以下グラフは1700年以降の太陽黒点数の推移(約11年周期)を示している。「ベルギー王立天文台」(SILSO:Sunspot Index and Long-term Solar Observations)観測データ Sunspot Number | SIDC を基に筆者作成。太陽活動(黒点数)には周期性があり約11年ごとの変動(サイクル)を繰り返している。1755年に始まる活動を「サイクル1」と数え、現在(2025年時点)の活動はその25番目(サイクル25)となる。近年、特に2010年代以降(サイクル24)は太陽黒点数が減少傾向にあり、太陽磁気活動の低下が窺えるという。

⇧1700年~2024年(概ね18世紀以降)

⇧1900年~2024年(概ね20世紀以降)

⇧1980年~2024年(概ね直近40年)

「マウンダー極小期」(Maunder Minimum)(無黒点期)とは、概ね1645年から1715年の70年間にかけて「太陽黒点」(Sunspots)の観測数が著しく減少し、太陽活動が弱まった期間をいう。黒点現象の消失について過去の記録を研究した英国の天文学者 Edward Maunder の名前に因む。これは通常、太陽の磁場が北極と南極とで極性が約11年周期で反転するものが、北極と南極が同じ極性になって赤道付近に別の極が出現し、太陽活動が低下したためと考えられている。この時期には、地球のオゾン層に到達して吸収される紫外線が減り、寒冷化をもたらしたと推測されている。

マウンダー極小期は中世における「小氷期」(Little Ice Age)中頃の寒冷期の遠因の一つとされる。小氷期とは「間氷期」(氷河期と氷河期の間の比較的温暖な時期/Interglacial Period)の間に訪れる比較的寒冷な時期。しかしマウンダー極小期における光の放射量の減少は、わずかに0.1%程度、最大でも0.3%程度のものであったと考えられている。この時期には世界中が寒冷な気候となり、作物の不作や飢餓に見舞われている。日本においても江戸時代の前期にあたり「寛永の大飢饉」などに襲われている。

③太陽フレア(Solar Flare)

「太陽フレア」は爆発的な増光現象で、太陽表面の黒点群周辺の活動領域上空の彩層とコロナで起きる。「太陽面爆発」と表現されることもある。「Flare」とは「閃光」「揺らめく炎」を意味し、天文学領域では恒星に発生する巨大な爆発現象を指している。現在では太陽以外の様々な天体でも確認されている。一例として、日本の国立天文台が運用するアルマ望遠鏡が Proxima Centauri(Centaurus 座の方向に4.246光年離れた位置にある赤色矮星で、太陽系に最も近い恒星)で観測した。

太陽フレアが発生すると、増光とともに「フレアループ」と呼ばれる構造物が形成される。フレアループは大きさ1~10万km程度のループ状の磁力線に Plasma がまとわりついたものである。フレアループは数千万度の温度に達し、熱的な放射により軟X線を発する。太陽フレアは太陽の内側から Plasma が噴き出してくる現象でなく、Magnetic Reconnection(磁気再結合)により上空から Plasma が降り注ぐことで、フレアループのような構造物が形成される。

太陽は周囲に存在する磁場によって様々な磁気活動現象を見せ、その代表的なものが太陽フレアである。1859年の「太陽嵐」の際に、英国の天文学者 Richard Carrington と Richard Hodgson が、白色光の連続線によって太陽フレアを初めて観測した。その数年後、太陽は彩層で発生する Hα 線で広範囲に研究される様になり、太陽フレアは頻繁に観測される様になった。この頃に、太陽フレアに伴う惑星間空間への Plasma 塊の放出や、Blast Wave(衝撃波)の発生といった現象が報告された。

太陽フレアは観測的には「数分から数時間のタイムスケールで起こる多波長の増光現象」と定義される。多波長の増光とは具体的に、電波、マイクロ波、水素の Hα 線、極端紫外線、軟X線、硬X線、ガンマ線における増光が見られる。物理の立場からは、太陽フレアは太陽周囲の磁場エネルギーが急速に光・熱・非熱的な粒子のエネルギーに変換される現象であると理解されている。そのエネルギー解放量は1029 ergから1032 ergであり、水素爆弾10万〜1億個のエネルギーに相当する。太陽系内で起こりうるエネルギー解放現象としては最大のものである。

太陽フレアはしばしば衝撃波や Plasma 噴出(太陽風)を伴い、時おりそれらは地球に接近して突然の「磁気嵐」を起こすことがある。NASA によると、2012年7月には巨大な太陽フレアに伴う太陽風が地球をかすめた。次の10年間に同程度のフレアが実際に地球を襲う確率は12%であると推定される。太陽フレアは磁気エネルギーの解放現象であるため、磁気活動の盛んな領域である太陽活動領域で発生する確率が高い。また太陽活動周期によって発生頻度は周期的に変動し、太陽極大期と呼ばれる太陽黒点が多い時期には発生頻度が高くなる。

④太陽風(Solar Wind)/太陽嵐(Solar Storm) /磁気嵐(Magnetic Storm)

「太陽風」は太陽フレアにより発生する。太陽の表面にはコロナと呼ばれる100万℃以上の極めて高温で、密度の低い薄い大気がある。このような超高温では気体が電子とイオンに電離した Plasma 状態になっており、太陽の重力でもこのコロナガスを繋ぎ止めることができず、電子やイオンが放出される。コロナから吹き出すこうした超高温で電離した粒子(Plasma)の流れが太陽風と呼ばれる。太陽風の存在は、1958年に米国の宇宙物理学者 Eugene Newman Parker によって理論的に提唱され、その名称も同氏により付けられた。初の直接観測は、1962年打ち上げの金星探査機・マリナー2号によって行われた。

太陽からは毎秒100万トンもの質量が放射されている。この流れが地球の公転軌道に達するときの速さは約300~900 km/s、平均約450 km/sであり、温度は106 Kに達することもある。地球磁場に影響を与え、オーロラの発生の原因の一つとなっている。高速の太陽風は、コロナホールや太陽フレアに伴って放出されていると考えられている。

太陽風と同様の現象はほとんどの恒星に見られ「恒星風」と呼ばれる。なお、太陽風の荷電粒子が存在する領域は「太陽圏」(Heliosphere)と呼ばれ、それと恒星間領域との境界は Heliopause と呼ばれる。大規模な太陽フレアが発生した際に太陽風が爆発的に放出され、地球上や人工衛星などに甚大な被害を及ぼす現象は、「太陽嵐」とも呼ばれる。

また「磁気嵐」は、地球上の各地でほとんど同時に観測される激しい「地磁気」擾乱(じょうらん)現象である。その多くは、太陽フレアに伴って「コロナ質量放出」(Coronal Mass Ejection:CME)と呼ばれる Plasma の塊が太陽から放出され、それが強い南向き磁場を伴って地球磁気圏に吹きつけた場合に発生する。このような磁気嵐はフレア発生から1日~数日後に観測され、太陽フレアが太陽黒点の活動と関係していることから太陽黒点数が多い太陽活動が活発な時に発生しやすい。

地磁気変動の様相に従い、数時間ほど磁気圏が圧縮された状態が続く過程を「初相」、地磁気が減少し磁気嵐が発達する過程を「主相」、太陽風磁場の南向き成分が減少するにつれて回復する過程を「回復相」と呼ぶ。磁気嵐の主相時は激しいオーロラ嵐も一緒に発生する場合が多く、その場合、特に高緯度地域ではその効果による激しい磁場の変化も観測される。このような磁場変化は地上の送電線などに誘導電流を作るので、まれに高緯度地域の人々の生活にも影響を及ぼすこともある。例えば1989年3月13日、太陽フレアによる強い磁気嵐が起きた際には激しいオーロラ嵐による磁場の変動が原因となり、カナダのケベック州にある発電所の送電システムが障害を起こし長時間の停電が発生した。その他、磁気嵐が発生すると人工衛星の電子精密機器の故障、無線通信の障害などの悪影響が出る場合がある。

さらに「デリンジャー現象」(Dellinger Effect)とは、地球の昼間側(日照半球)で突然数分ないし1時間にわたり、短波通信が妨げられる現象である。1935年に米国の物理学者 John Howard Dellinger が発見した。これは太陽フレアによって紫外線やX線が急増し、地球の電離層に異常電離を起こし、そこに電波が吸収されるためと考えられている。「短波消失」(SWF:Short Wave Fadeout)または「突発性電離層擾乱」(SID:Sudden Ionospheric Disturbance)とも呼ばれる。

※参考文献

桜井邦朋『移り気な太陽―太陽活動と地球環境との関わり』、恒星社厚生閣、2010年

Henrik Svensmark、Nigel Calder、桜井邦朋 (監修)、青山洋(訳)『“不機嫌な”太陽-気候変動のもうひとつのシナリオ』(原題:The chilling stars:a new theory of climate change)、恒星社厚生閣、2010年

国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT:National Institute of Information and Communications Technology) ホーム | 宇宙天気予報

米国航空宇宙局(NASA:National Aeronautics and Space Administration) SOHO Space Weather