【第71回】気候変動(地球温暖化・異常気象)《其ノ一》夏季環境異変《後篇》―「暑さ指数」(WBGT 値)と頻発する「熱中症(Heat Stroke)Alert」―

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

①「気候変動」「二酸化炭素排出」「電力消費」三者の関係性

「地球温暖化」だ「異常気象」だ「猛暑」だといわれて久しい。1990年代以降、すでに彼是30年になろうか。特にここ数年は、夏季の積乱雲(入道雲/Cumulonimbus)の鉛直方向への発達度合が異様なまでに映り、突発的な雷雨(Torrential Thunderstorm)の頻度も増している(筆者認識)。気候変動(Climate Change)問題は現在地球上で確実に起こっている事実であり喫緊の国際問題である。他方、「持続可能性」(Sustainability)とは、将来世代(中長期)に向けた持続可能な観点から、「経済の発展・開発」と「自然環境・格差なき社会の保全」との二律背反解消と循環・調和の実現を目指した高邁な概念である。直言すれば、化石燃料等の「枯渇資源」から環境負荷の小さい「再生可能資源」への移行取り組みを指す。近年は、環境(Environment)や気候変動の問題に包摂し同じ文脈の中で論じられる。これらについて現在一般化しているのは以下の論法であり、本稿ではこれについて検証する。

1.【現状】地球規模の気候変動が発生

2.【原因1】気候変動の最大原因=二酸化炭素(carbon dioxide/化学式:CO2)(以下、「CO2」)による地球温室効果ガス

3.【原因2】CO2 排出の最大要因=発電所などの「エネルギー転換部門」

4.【原因3】最大の発電種別=火力発電(総発電の73%/2022年度)(※2)/火力発電で用いられる燃料=化石燃料(石油・石炭・天然ガス等/炭素が燃焼する過程で酸素と結合し CO2 が発生)

5.【対策A】発電や自動車/製鉄高炉等で用いられる燃料/原料をクリーンエネルギー/再生可能エネルギー(太陽光、水力、Biomass、風力/還元鉄を押し固めた HBI:Hot Briquetted Iron 等)へ転換・代替(あるいは原子力発電⇒2011年発生の東日本大震災後に火力発電の割合が増加)

6.【対策B】データセンタ等における電力消費を低減

「全国地球温暖化防止活動推進センター」(JCCCA:Japan Center for Climate Change Actions)の報告資料「日本の部門別二酸化炭素排出量)(2022年度)」 4-04 日本の部門別二酸化炭素排出量(2022年度) | JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター によると、日本における2022年(令和4年)度の温室効果ガス排出・吸収量は約10億3,668万トン(CO2 換算)に上る。また部門別 CO2 排出量【電気・熱配分前】(2022年度)の上位をみると、以下の通り。

1.「エネルギー転換部門」(発電所の排出):4億2,016万トン(割合:40.5%)

2.「産業部門」(鉄鋼・化学分野などの工場排出、今後の AI 普及に伴うデータセンタ/サーバの電力消費):2億5,257万トン(割合:24.4%)

3.「運輸部門」(自動車走行時の排出):1億8,486万トン(割合:17.8%)

4.「業務その他部門」(商業・サービス・事業所):5,680万トン(割合:5.5%)

5.「家庭部門」:4,964万トン(割合:4.8%)

また「経済産業省 資源エネルギー庁」 安定供給 | 日本のエネルギー 2022年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」 |広報パンフレット|資源エネルギー庁 によると、日本における一次エネルギーの構成割合(2021年度)の上位をみると、以下の通り。

1.石油:36.3%

2.石炭:25.4%

3.液化天然ガス(LNG:Liquefied Natural Gas):21.5%

4.水力:3.6%

5.原子力:3.2%

6.クリーンエネルギー/再生可能エネルギー等:10.0%

(※2)経済産業省 資源エネルギー庁 発電方法の組み合わせって? | マンガでわかる 電気はあってあたりまえ? |広報パンフレット|資源エネルギー庁

②「暑さ指数」(WBGT 値)と「熱中症」

厚生労働省の「熱中症予防のための情報・資料サイト」 熱中症予防のための情報・資料サイト | 厚生労働省 によれば(筆者要約)、「熱中症」(Heat Stroke)とは、高温多湿な環境下で発汗による体温調節機能が働かなくなり、体外に逃がすべき熱が体内にこもった状態を指す。熱中症は本人も無自覚のまま数日以上をかけて徐々に進行する。また屋外だけでなく屋内で何もしていない時でも発症し、重症では死に至ることもある。筆者は今夏、生まれて初めて熱中症を発症し(自己判断)その危険性を知得した。熱中症の症状として以下がある(下線筆者)。

・(急激な)体温上昇(高体温)重症では40度以上の高熱、皮膚が赤く乾燥

・めまい、立ちくらみ、失神

・筋肉痛、筋肉の硬直、こむら返り

・手足の運動障害

・全く汗をかかない、もしくは大量の発汗(拭いても汗が止まらない)

・頭痛

・不快感

・吐き気、嘔吐

・倦怠感、虚脱感

・意識障害、痙攣(けいれん)

また熱中症の予防対策としては以下が推奨される。(筆者要約)

■屋外で

・日傘や帽子の着用

・日陰の利用、こまめな休憩

・天気の良い日は、日中の外出をできるだけ回避

■屋内で

・エアコン等で温度を調節

・遮光カーテン、すだれを利用

・室温をこまめに確認

・「暑さ指数」(WBGT 値)も参考

■身体の蓄熱を避けるために

・通気性の良い、吸湿性・速乾性のある衣服を着用

・保冷剤、氷、冷たいタオルなどで身体を冷却

■水分補給

室内でも屋外でも、喉の渇きを感じなくてもこまめに水分を補給

また、環境省の「熱中症予防情報サイト」 環境省熱中症予防情報サイト によれば、近年取り上げられている「暑さ指数」(WBGT 値)とは Wet Bulb Globe Temperature の略称である。これは1954年、米国 South Carolina 州、Parris Island の海兵隊新兵訓練所で、熱中症の予防を目的として提案された。WBGT 値の単位は気温と同じ「摂氏度」(℃)で示されるが、値自体は気温とは異なるものである。 これは人体と外気との「熱のやりとり」(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい順に、 ①湿度 ②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境 ③気温、の3つを取り入れた指標である。 WBGT 値は下記3種類の測定値および測定装置を基に算出される。

・「湿球温度」(NWB:Natural Wet Bulb temperature):水で湿らせたガーゼを温度計の球部に巻いて観測する。温度計の表面にある水分が蒸発した時の冷却熱と平衡した時の温度で、空気が乾いたときほど気温(乾球温度)との差が大きくなり、皮膚の汗が蒸発する時に感じる涼しさ度合いを表す。

・「黒球温度」(GT:Globe Temperature):黒色に塗装された薄い銅板の球(中は空洞、直径約15cm)の中心に温度計を入れて観測する。黒球の表面はほとんど反射しない塗料が塗られている。この黒球温度は、直射日光にさらされた状態での球の中の平衡温度を観測しており、弱風時に日なたにおける体感温度と良い相関がある。

・「乾球温度」(NDB:Natural Dry Bulb temperature):通常の温度計を用いて、そのまま気温を観測する。

WBGT 値の算出式は以下の通りである。(屋外の場合)

・WBGT=0.7×「湿球温度」+0.2×「黒球温度」+0.1×「乾球温度」

なお従来より知られ、馴染みのある「不快指数」(Discomfort Index)の算出式は以下の通りである。

・不快指数=0.81×「気温」+0.01×「湿度」(0.99×「気温」-14.3)+46.3

以下は「屋内用の WBGT 簡易推定表」である。※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」 20210603_熱中症予防指針_Ver_3_1_決定_清書 20220523_日常生活における熱中症予防指針_ver_4_決定 を基に筆者作成・加工

近年は「暑さ指数」(WBGT 値)に基づいて、気象庁と環境省より警戒情報「熱中症警戒アラート」が発表されている。これは、暑さ指数(WBGT 値)の予測値が33℃以上になると、熱中症予防のために発表されるものである。2020年(令和2年)7月1日に関東甲信の1都8県対象にまず試行され、翌2021年(令和3年)4月28日より全国で運用が開始された。2024年(令和6年)より「気候変動適応法」規定の情報となり、同年4月24日より、さらに強い警戒(最大級の警戒)を呼び掛ける「熱中症特別警戒アラート」が新設された。これは暑さ指数(WBGT 値)の予測値が35℃以上で発表される。

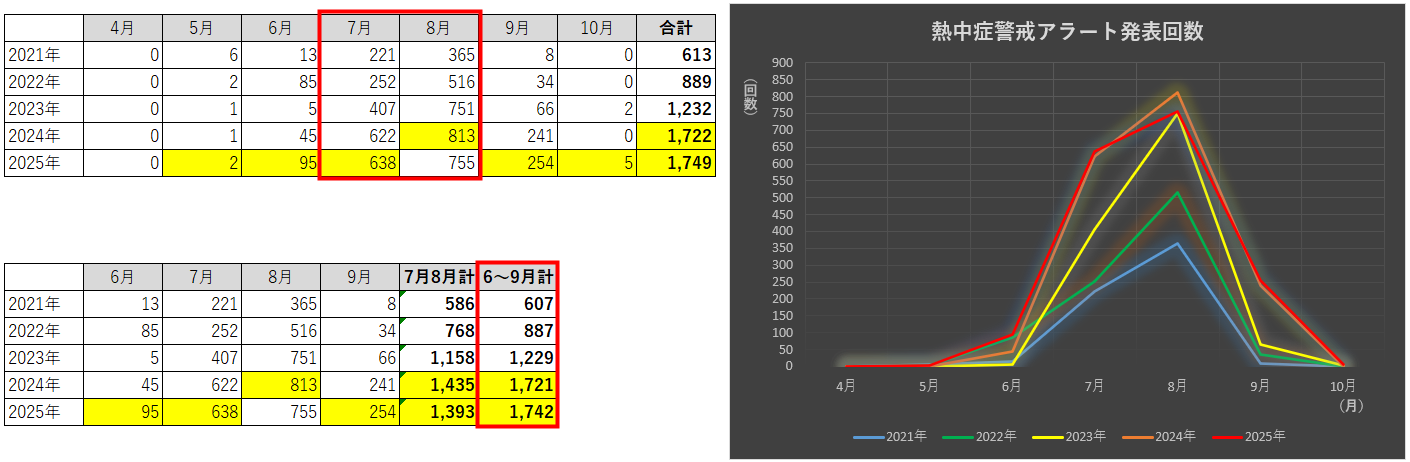

以下は環境省「熱中症警戒アラートの発表履歴」 環境省熱中症予防情報サイト - 熱中症警戒アラート発表履歴 を基に筆者作成。2021年(令和3年)以降の直近4年間だけ見ても、4月~10月(特に7月・8月)の熱中症警戒アラート発表回数は急増しており、暑さ指数(気温、湿度等)の尋常でない急上昇の様子が裏付けられる。

【後日追記】本年は8月末から9月にかけても猛暑の勢いが続いており、熱中症警戒アラートの発表状況が注視される。6月~9月の4か月計でみた熱中症警戒アラート発表回数は最多記録を更新した。

※参考文献

環境省「熱中症予防情報サイト」環境省熱中症予防情報サイト

厚生労働省「熱中症予防のための情報・資料サイト」 熱中症予防のための情報・資料サイト | 厚生労働省

一般社団法人 日本気象協会「熱中症ゼロへ」 熱中症ゼロへ - 日本気象協会推進