【第75回】気候変動(地球温暖化・異常気象)《其ノ二》―《後篇》水蒸気(Water Vapor)の Feedback Effect と温室効果ガス(Greenhouse Gas)―

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

「地球温暖化」だ「異常気象」だ「猛暑」だといわれて久しい。1990年代以降、すでに彼是30年になろうか。特にここ数年は、夏季の積乱雲(入道雲/Cumulonimbus)の鉛直方向への発達度合が異様なまでに映り、突発的な雷雨(Torrential Thunderstorm)の頻度も増している(筆者認識)。気候変動(Climate Change)問題は現在地球上で確実に起こっている事実であり喫緊の国際問題である。本稿では、太陽活動の長期的及び短期的な変動が地球の気候に及ぼす影響、さらに近年の気候変動(地球温暖化・異常気象)の原因(主要因・副要因)たりえる蓋然性を考察する。

太陽の表面は常に同じ状態にあるわけではなく、黒点、白斑、粒状斑、フレア、彩層(Prominence)、コロナ(Corona)など様々な変動が見られる。これらの変動を総称して「太陽活動」(Solar Activity)という。太陽活動の変動と地球の気候との因果関係を定量的に直接証明することは非常に困難である。その仕組みはいまだ十分な解明がなされておらず、現在も多くの研究者・科学者により研究が続けられている。近年、日本の国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT:National Institute of Information and Communications Technology) ホーム | 宇宙天気予報 や、米国航空宇宙局(NASA:National Aeronautics and Space Administration) SOHO Space Weather 等において、太陽活動の諸変動を予測する「宇宙天気予報」の研究が進められている。

①IPCC と温室効果ガス(Greenhouse Gas)

1980年代の末(1988年)、「国際連合環境計画」(UNEP:United Nations Environment Programme) UNEP - UN Environment Programme と「世界気象機関」(WMO:World Meteorological Organization) Homepage | World Meteorological Organization WMO の勧告に基づく評価機関として、「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC:The Intergovernmental Panel on Climate Change) IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change が設立された。この IPCC から数年おきに発行される各種の評価報告書 Reports — IPCC は、国際政治および各国の政策に強い影響力を有している。最新の「第7次評価報告書」(AR7:Seventh Assessment Report) Seventh Assessment Report — IPCC は2029年後半までに発表される予定である。IPCC では、フロンガスの使用禁止や二酸化炭素(CO2)ガス放出削減のための国際協調(削減目標の設定、炭素税の導入等)の必要性が議論されている。他方で先進国と開発途上国との間では、それぞれの国・地域の経済成長と二酸化炭素ガス放出削減策との利害衝突が議論の的になっている。

とは大気圏にあって、太陽放射により暖められ地球表面から放射された赤外線の多くが熱として蓄積され、地球に再放射されることで温室効果をもたらす気体のことである。その種類として、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、フロン、オゾン、亜酸化窒素(一酸化二窒素)(N2O)、そして水蒸気(H2O)などが該当する。近年、大気中の濃度を増しているものもあり、地球温暖化の主な原因とされている。IPCC の「第4次評価報告書」(AR4:Fourth Assessment Report) Fourth Assessment Report — IPCC では、上記の中で二酸化炭素の影響が最も大きいと指摘されている。

②水蒸気(Water Vapor)量の増加とフィードバック作用

「水蒸気」である。二酸化炭素が約3割、その他が約1割とされる。大気中の水蒸気量を決めるものは、「海洋・陸面」⇔「大気」間で発生する「蒸発」⇔「降水」の循環である。その増減は産業活動等により人為的に制御しうるものではない。水蒸気の発生は温暖化効果を増幅する。すなわち温暖化が進むと蒸発が促され大気中の水蒸気濃度(湿度)が上昇し、温室効果によりさらに温暖化が増幅される。こうして水蒸気は「正のフィードバック作用」を生じさせる。1980年代以降の観測では、海面水温の上昇にほぼ比例して大気中の水蒸気量の増加が確認されているという。水蒸気の凝結・降水によって雲・雨・台風の発達が促される。

また海面水温が上昇すると、同じ気圧下で空気が保持できる飽和水蒸気量が指数関数的に増加する。これは Clausius–Clapeyron equation に従うもので、水温が1℃上がるごとに飽和水蒸気量はおよそ7%増加する。海面水温25℃以下では蒸発量の増加は限定的だが、25℃を超えると蒸発量が水温に比例して大きくなる。これは地域の気温によって飽和水蒸気量が左右されることを意味する。極域(南極圏と北極圏)では、地表から成層圏までにわたる標準的な気柱に1m2当たり数kgの水蒸気しか含まないが、熱帯域では同様の気柱が数十kgもの水蒸気を含むこともある。

ここで興味深いのは、地球の平均気温が上昇することで、海洋から二酸化炭素も大気中に放出され、それが温室効果を増幅しさらに気温を上昇させるというもの。すなわち、近年喧伝される大気中の「二酸化炭素濃度の増加」は、産業革命以降の産業活動による人為的排出がもたらす地球温暖化の「原因」でなく、水蒸気のフィードバック作用による気温上昇がもたらす地球温暖化の「結果」だとする、一部の研究者が唱える説である。筆者はこれに首肯する。

③結論

本稿の結論としてあくまで仮説であるが、近年の気候変動の相関を以下の様に整理する。※定量説明と根拠データは事後補足

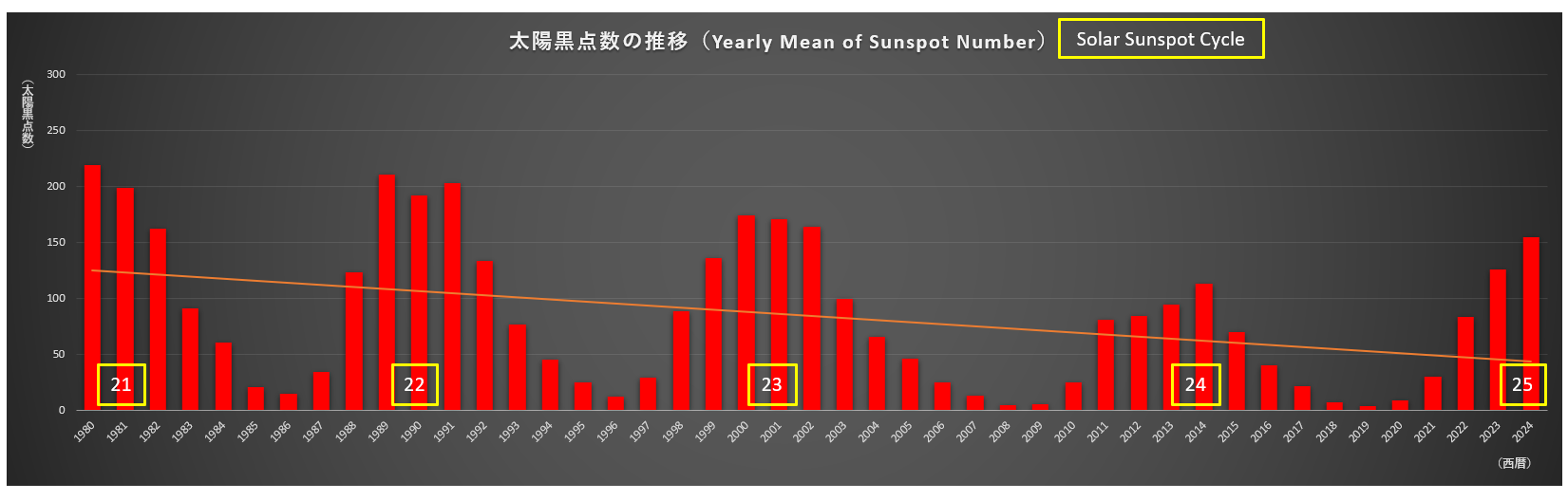

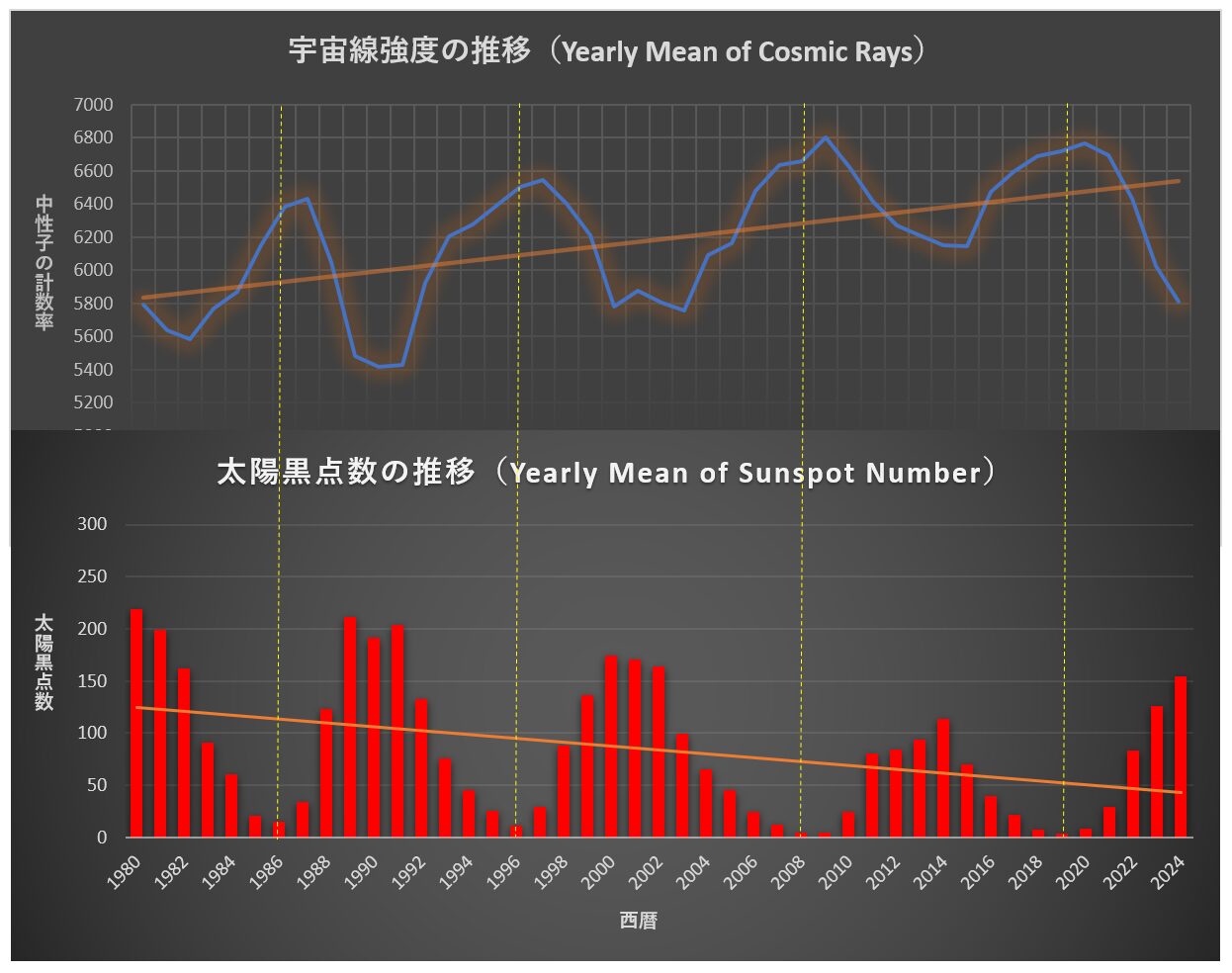

①近年(特に2010年代以降/サイクル24)の太陽磁気活動の低下(黒点数の減少) ※相関の起点

⇓

②地球に降り注ぐ銀河宇宙線強度の増大(太陽磁場による遮蔽/減衰効果の減少) ※太陽磁気活動による「間接的」影響

⇓

③大気中の分子がイオン化し雲の生成を誘起して雲量が増加

⇓

④大気中の水蒸気濃度(湿度)が上昇し、温室効果の増大により気温上昇(地球温暖化の加速)

⇓

⑤海面温度の上昇に伴う飽和水蒸気量(湿度)の増加でさらに温暖化が加速

⇓

⑥海面温度上昇による二酸化炭素の大気中への放出量増加 ※大気中の二酸化炭素濃度の増加は地球温暖化の「原因」でなく「結果」である蓋然性有

以下グラフは1980年以降の太陽黒点数の推移(約11年周期)を示している。「ベルギー王立天文台」(SILSO:Sunspot Index and Long-term Solar Observations)観測データ Sunspot Number | SIDC を基に筆者作成。太陽活動(黒点数)には周期性があり約11年ごとの変動(サイクル)を繰り返している。1755年に始まる活動を「サイクル1」と数え、現在(2025年時点)の活動はその25番目(サイクル25)となる。

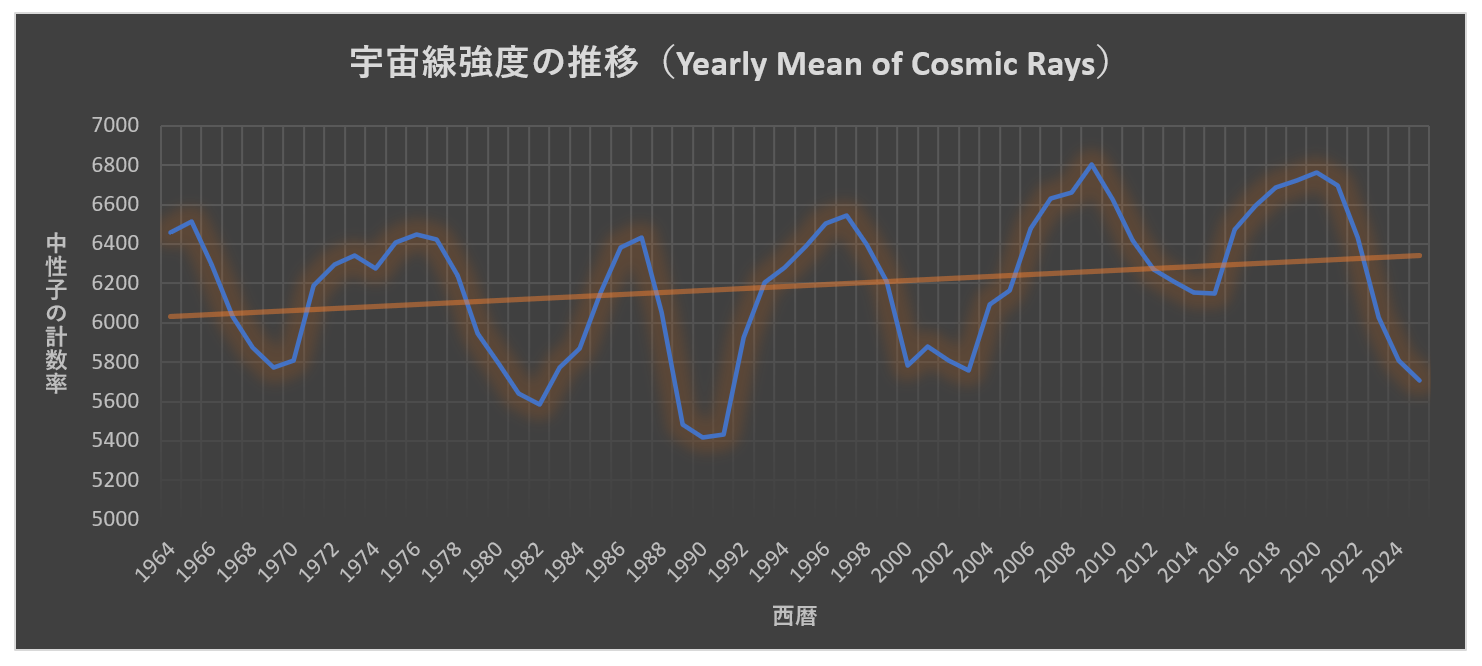

以下グラフは1964年以降の宇宙線強度(補正後の中性子計数率)の推移を示している。フィンランドの Oulu 大学「中性子モニターステーション」(Oulu Cosmic Ray Station)観測データ Oulu Cosmic Ray Station を基に筆者作成。(未完成・精査中)

以下は1980年以降の宇宙線強度と太陽黒点数の推移の相関を示している。

※参考文献

Elisabeth Nesme-Ribes、Gérard Thuillier、北井礼三郎(訳)『太陽活動と気候変動:フランス天文学黎明期からの成果に基づいて』(原題:Histoire solaire et climatique)、恒星社厚生閣、2019年

桜井邦朋『移り気な太陽―太陽活動と地球環境との関わり』、恒星社厚生閣、2010年

Henrik Svensmark、Nigel Calder、桜井邦朋 (監修)、青山洋(訳)『“不機嫌な”太陽-気候変動のもうひとつのシナリオ』(原題:The chilling stars:a new theory of climate change)、恒星社厚生閣、2010年

国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT:National Institute of Information and Communications Technology) ホーム | 宇宙天気予報

米国航空宇宙局(NASA:National Aeronautics and Space Administration) SOHO Space Weather