【第51回】高値期す「辰巳(たつみ)天井」《其ノ二》「Trump 関税(Tariff)」《前篇》―金融市場への作用機序(Mechanism of Action)―

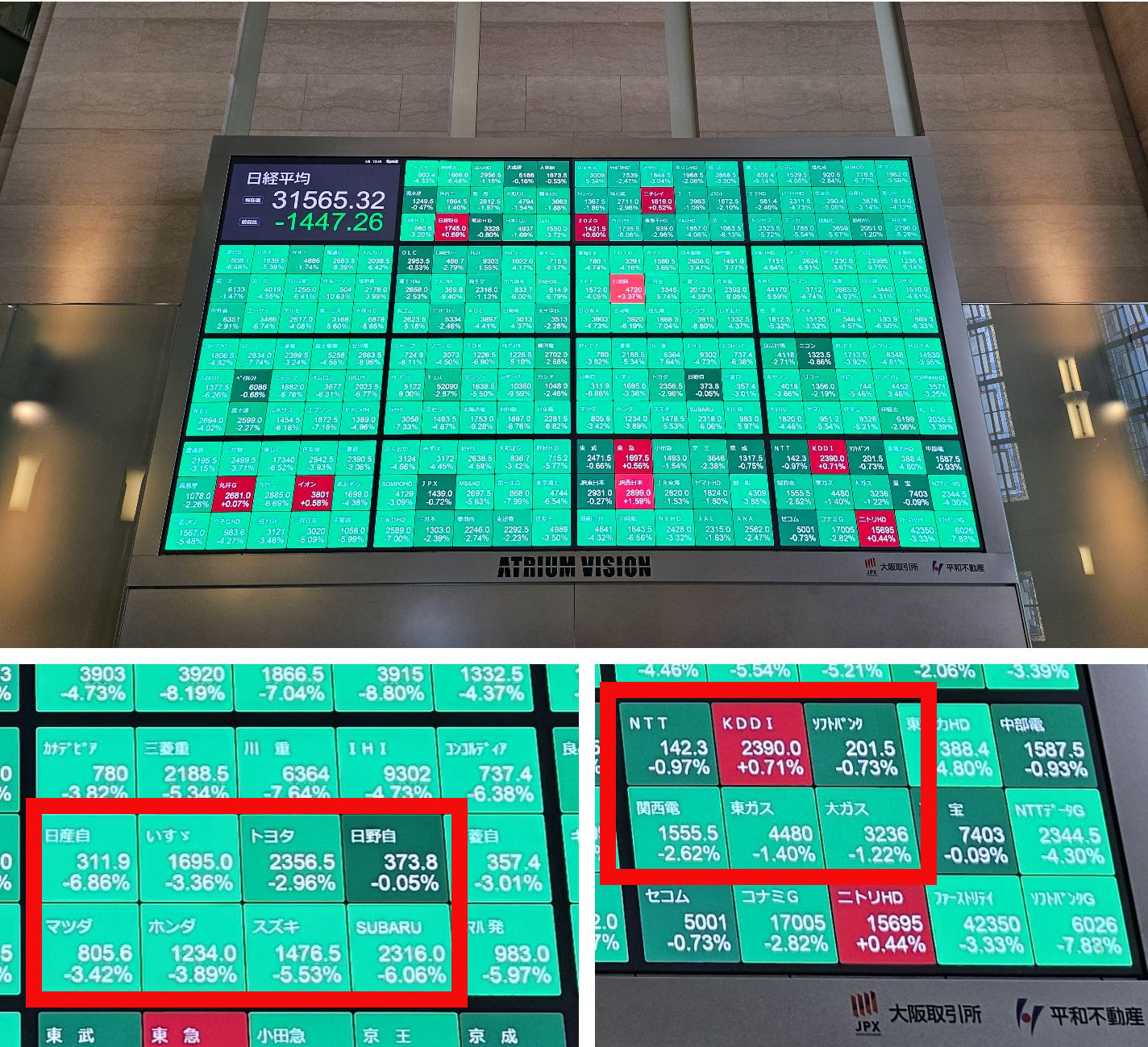

⇧大阪市中央区北浜の「大阪取引所」(Osaka Exchange)正面玄関ホール、吹抜け空間(atrium)の株価ボード(60インチモニター×16面組み)、2025年(令和7年)4月9日撮影

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

①Donald Trump 第2次政権の関税政策

2025年に入り米国 Donald Trump 第2次政権が打ち出す政策を全面支持する筆者が、投資家としての側面から唯一、真意を測りかねる領域がある。強硬な「関税政策」による日米株価(日経平均、ダウ平均等)、為替、金利など金融市場への影響である。しかし Trump 大統領にとって関税政策そのものは、有体に言えば米国の逆恨みに基づく大義「公正な貿易体制構築」「貿易不均衡の是正」を図るための Bluff と信じたい。また孔子の俚諺(りげん)「良薬口に苦し」を体現する効用に期したい。

■関税の仕組み (「財務省」「関税局」定義より筆者概括)

・関税(Tariff)は、歴史的には古代都市国家における手数料に始まり、内国関税、国境関税という様な変遷を経てきたが、今日では一般に「輸入品に課される税」として定義されている。関税は、他の租税同様、その収入は「国庫収入」となる。かつては、国家の財源として重要な位置を占めていた。国家間の経済交流が活発化し、貨幣経済が浸透する一方、国家の財政規模が巨大になり、国家の徴収体制が整備されるのに伴い、財源調達手段としての関税の意義は相対的に小さくなっているが、厳しい財政事情の下でこれを適正に確保することが重要となっている。

・関税を納める義務がある者(納税義務者)は、関税関係法令に別段の規定がある場合を除く他、「貨物を輸入する者」であると規定されている。この場合の「貨物を輸入する者」とは、輸入取引により輸入される貨物については、原則として仕入書(Invoice)に記載されている荷受人となる。仕入書がない場合は船荷証券又は航空貨物運送状に記載されている荷受人となる。

・関税が課せられると、その分だけ輸入コストが増加し、国産品に対して「輸入品の競争力が低下」することから、関税の「国内産業保護」という機能が生まれる。現在では、この産業保護が重要な関税の機能となっている。

・また関税賦課により、他国からの輸入額が他国への輸出額を下回る「貿易黒字」となり、関税を課す側(輸入国)にとって「貿易収支の改善」に寄与する。

・一方、関税を課す側(輸入国)の消費者にとって、他国からの輸入に依存している品目では、関税効果により輸入価格(物価)が上昇し、消費低迷をもたらす多大な影響が生じ得る。

・価格を課税標準とするものを「従価税」(ad valorem tariff)、数量を課税標準とするものを「従量税」(specific rate tariff)という。

関税のしくみ : 税関 Japan Customs

わが国の関税制度の概要 : 財務省

■Trump 政権(米国)の関税政策

・対象品目別にみると「素材」分野では、関税を課される側(輸出国)にとって「輸出品の競争力が低下」し、関税を課す側(輸入国:米国)にとって「国内産業保護」に繋がり得る。代表的な例として鉄鋼や銅、アルミニウムなどがある。

・一方で「完成品」分野では、関税を課される側(輸出国)にとって「輸出品の競争力が低下」する。同時に関税を課す側(輸入国:米国)にとっても、「Supply Chain」(供給連鎖)における、製品の製造に必要な「部品」や「原材料」を他国からの輸入に依存している場合、関税効果によりそれらの輸入調達価格が上昇し、生産能力に多大な影響(生産減)が生じ得る。代表的な例として自動車産業や電気製品産業(輸入半導体に依存)がある。

・また「食品」分野でも、関税を課す側(輸入国:米国)にとっても、他国からのそれらの輸入に依存している場合、関税効果により輸入価格が上昇し、消費者の生活に多大な影響が生じ得る。

■Trump 政権(米国)が目論む「相互関税」

・Trump 政権は相互関税(Reciprocal Tariffs)として、米国製品に対して高い関税率を課す相手国(「貿易赤字」国)に対して、当該国からの輸入品への関税率を同等の水準まで引き上げ、関税負担が相手国と対等になる様にすることで貿易不均衡(貿易赤字)の是正を目論んでいる。実際に相互関税が導入された場合、国際的な貿易取引の縮小によって世界経済への打撃が予想されるが、対象国や実施時期、具体的な方法等については未定であり不透明感が強い状況だ。

・日本は、工業製品では米国からの輸入品への関税がゼロであることが多い一方、米(穀物)や牛肉など一部の農業分野では高い関税を課している。これを理由に日本も相互関税の適用対象になるとの見方がある。また関税率だけでなく、各国独自の規制や補助金などの「非関税障壁」についても検討材料にするとしている。とりわけ自動車分野は日本の輸出に占める割合も大きく、仮に関税が大幅に引き上げられれば、日本経済への打撃も無視できないものとなろう。

【参考】「米国通商代表部」(USTR:The Office of the United States Trade Representative)による相互関税の計算に関する説明 Reciprocal Tariff Calculations.pdf

■Trump 政権(米国)と WTO

・「WTO」(世界貿易機関/World Trade Organization) World Trade Organization - Home page - Global trade は、1947年に署名開放された条約「GATT」(関税及び貿易に関する一般協定/General Agreement on Tariffs and Trade)を発展解消させる形で1995年に発足。「保護主義」が第2次世界大戦の一因となったとの反省から、「自由貿易」体制の普及を促進してきた。

・WTO 紛争解決制度は、加盟国の貿易紛争を WTO ルールに基づいて解決するための準司法的制度である。

・近年、米中貿易戦争を契機に WTO の機能不全や形骸化が深刻化。「米国第一」を掲げ関税政策を推進する Trump 米国政権に対して、中国やカナダなどから、報復関税や WTO へ紛争解決の提訴を行う姿勢が強まっている。

②関税による株価等影響の作用機序

⇧堺筋と土佐堀通の交差点に、北西方向に正面を向けて佇む(たたずむ)「大阪取引所」

⇧軒並み下落(緑一色)を示す「日経平均225銘柄」の株価ボード、2025年(令和7年)4月9日撮影

本年4月以降、Trump 大統領による相互関税発動に関する一連の「表明(Announcement)」が世界を動揺させた。これに伴い「Market Sentiment(市場心理)」起因による「株価乱高下」が生じている。昨年8月のそれに匹敵する規模の株価の短期的動きについては詳述を割愛する。またこの事象を利用した、 Trump 大統領の「Deal(取引)」手腕による、各国個別協議にもちこむ「政治的」交渉術も同様だ。現状は株式(米国株)・債券(米国債)・為替(ドル)の所謂「トリプル安」であり、Trump 政権の経済政策に対する投資家の信認低下を示している。

■株価・債券への影響

・所謂 Trump 関税により、輸入価格高騰に伴う物価上昇局面(Inflation)から消費低迷。

・これにより企業業績の悪化を招き株価へのマイナス要素となる。

・他方、Trump 政権は減税や金融緩和(利下げ)、規制緩和の政策を打ち出している。

・これは景気刺激(投資・消費)につながり株価へのプラス要素となる。

・株価が急落する局面では、安全資産とされる国債を買う動きが出て、金利が低下するのが一般的。

・しかし実際は相互関税表明(4月2日)後に、米国債が売却され長期金利(10年物国債)の上昇(4%を下回る水準から4.5%へ)がみられた。

・国債売りの要因については、株価急落でヘッジファンドなどプロ投資家が損失穴埋めに売却に動いたとする説や、国別保有割合で日本(13.5%)に次ぐ2位の、中国(9.5%)勢による売却との観測もある。

■為替への影響

・FRB の利下げ措置と日本銀行の昨夏よりの利上げ措置(金融引締)から、「日米金利差」縮小の流れ。

・これに伴い円買い運用(円高)でドルが売られる(ドル安)の方向へ。

・しかし Trump 関税により輸入価格高騰に伴う物価再上昇リスク。

・FRB は利下げに慎重となる⇒日米金利差が縮小しない。

・また個別協議を経て関税回避を図り、自動車産業等で米国での投資を拡大(生産移管)する流れは、ドルを買う(ドル高円安)動きにつながる。

・よって「円高ドル安」局面とはなりにくい(「円安ドル高」基調が続く)。

・他方、相互関税表明(4月2日)後に米国から資金が流出する展開となり、ドルは主要通貨に対し下落(ドル安円高)。

■金利への影響

・米国では従前の物価上昇局面での利上げ措置⇒物価一服感から利下げ局面へ。

・しかし Trump 関税により輸入価格高騰に伴う物価再上昇リスク。

・Trump 政権による金融緩和政策にかかわらず、FRB は利下げに慎重となる状況へ。

・世界経済が Recession(景気後退)入りすれば、日本銀行は今後の利上げが難しくなり、政策金利は0.5%の壁を上抜けできない。

・したがって日米金利差は縮小しない。

・株価が急落する局面では、安全資産とされる国債を買う動きが出て、金利が低下するのが一般的。

・しかし実際は相互関税表明(4月2日)後に、米国債が売却され長期金利(10年物国債)の上昇(4%を下回る水準から4.5%へ)がみられた。

・これは Trump 関税で、米国景気が悪化する中での物価上昇局面リスク、すなわち Stagflation のリスクが意識されているため。

※参考文献

専門分野解説タスクフォース『米国トランプ政権の関税政策 要点解説2025』、2025年

木内登英『トランプ貿易戦争:日本を揺るがす米中衝突』、日本経済新聞出版社、2018年

東京財団政策研究所(監修)、久保文明・阿川尚之・梅川健(編集)『アメリカ大統領の権限とその限界―トランプ大統領はどこまでできるか』、日本評論社、2018年

会田弘継『それでもなぜ、トランプは支持されるのか:アメリカ地殻変動の思想史』、東洋経済新報社、2024年

渡瀬裕哉『日本人の知らないトランプ再選のシナリオ―奇妙な権力基盤を読み解く』、産学社、2018年

Donald Trump with Tony Schwartz、相原真理子(訳)『トランプ自伝:不動産王にビジネスを学ぶ』、ちくま書房、2008年

Donald Trump、Robert Kiyosaki、白根美保子(訳)『黄金を生み出すミダスタッチ:成功する起業家になるための5つの教え』、筑摩書房、2012年