【第50回】ドイツ連邦共和国(Bundesrepublik Deutschland)《其ノ四》―“欧州の父”カール大帝(“Vater Europas” Karl der Große)―

⇧トランプ(Playing Card)で「ハートのキング」(King of Hearts)のモデルとされるカール大帝と Wolf(当社海外渉外顧問)

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

<欧州の要(かなめ)>ドイツ連邦共和国(独:Bundesrepublik Deutschland/英:Federal Republic of Germany)(以下、「ドイツ」)は欧州の中央部に位置し、9か国と国境を接している。人口は8,300万人超と欧州連合(以下、「EU」)加盟国中で最大であり、また面積は357,588 平方キロメートルと EU 加盟国中で4番目に大きく、最も長い川はライン川(Rhein)で865 キロメートルを有する。同国は、フランス、イタリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクとともに、6つの EU 創設国の1つであり、現在では米国、中国に次ぐ世界第3位(2025年時点)の経済大国(※1)として、EU 加盟国中で最大の経済力を有している。ドイツはまた歴史上、産業(自動車・化学・電機・医薬等)、科学技術/発明(物理・化学・数学・医薬・宇宙開発等)、哲学思想、芸術文化(クラシック音楽・文学・ベルリン国際映画祭等)などの極めて多分野にわたり、世界に傑出した民族性をもつ国として知られる。

(※1)2023年の「名目国内総生産」(GDP:Gross Domestic Product)で、ドイツは日本を抜いて世界3位へ

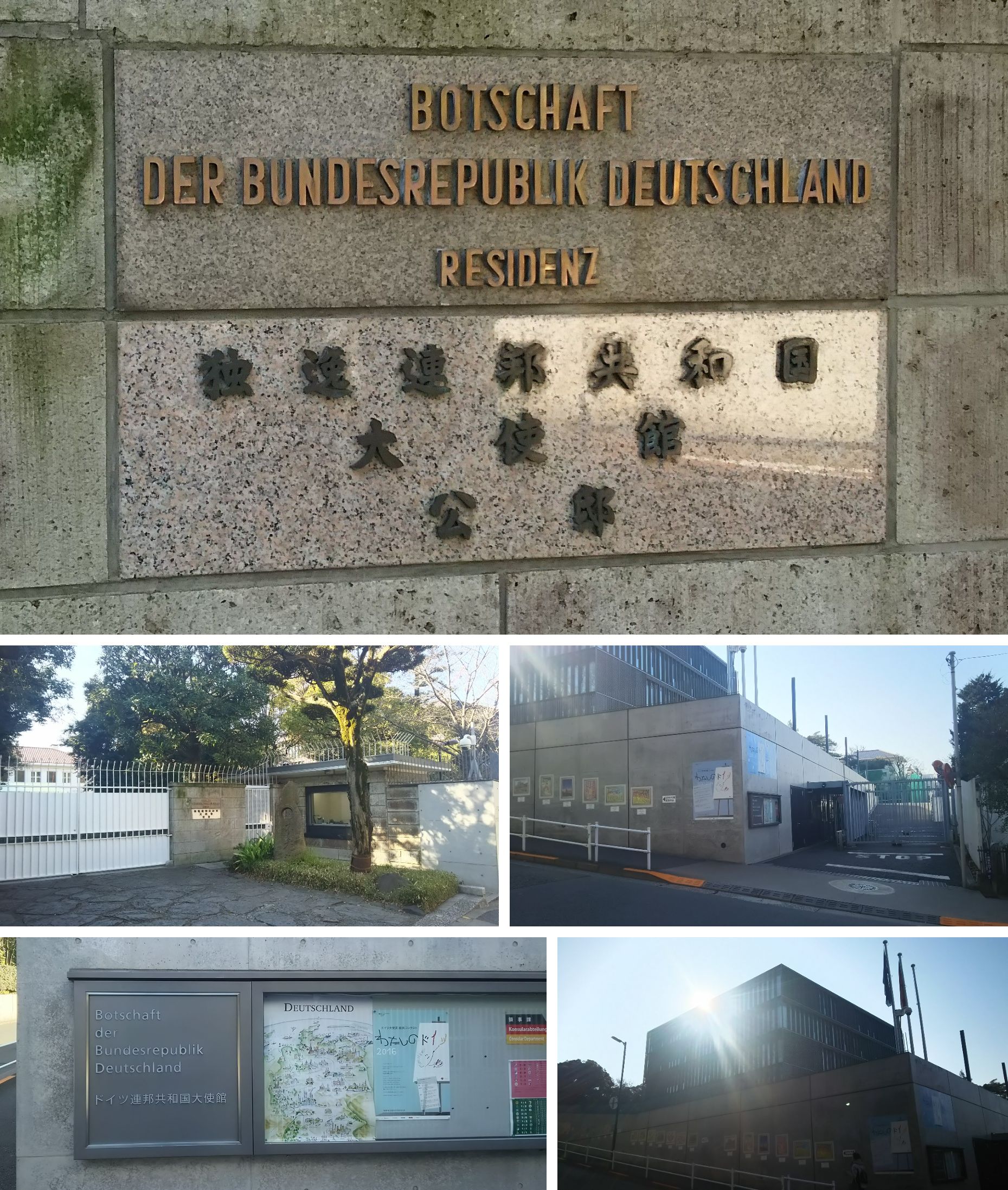

⇧東京都港区南麻布に所在の「ドイツ連邦共和国大使館およびドイツ大使公邸」、2017年(平成29年)1月撮影

⇧大阪市北区の梅田スカイビル(東棟35階)に所在の「大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館」

①“欧州の父” 「カール大帝」と西ローマ帝国の再興

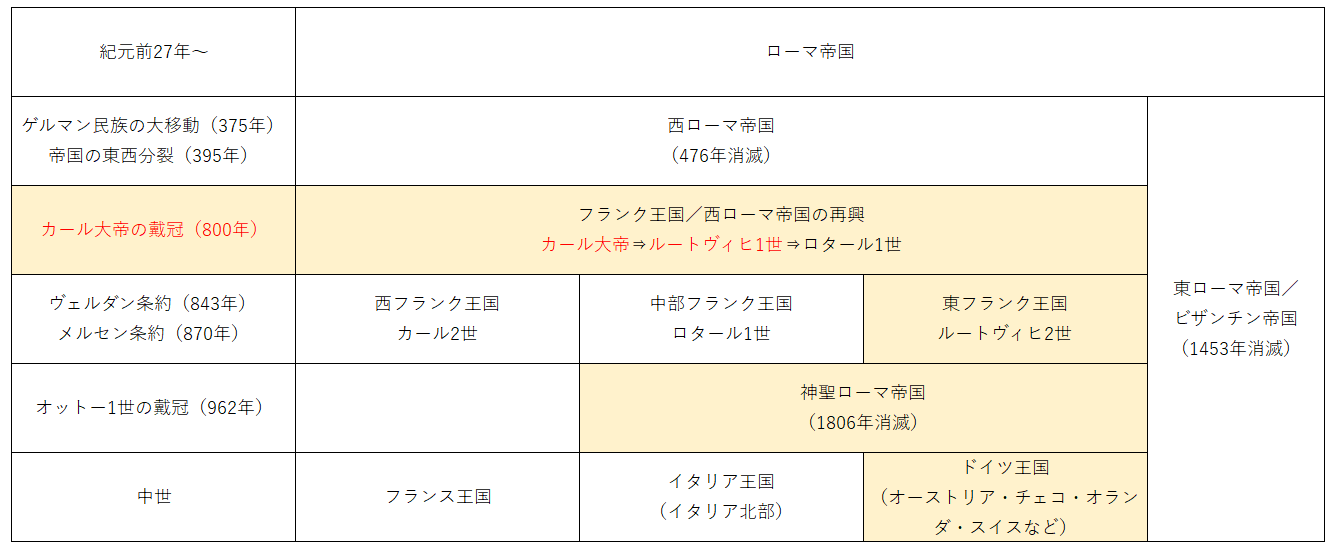

⇧古代から中世に至る西欧政体(西ローマ帝国)の変遷

欧州史を織りなす数多の皇帝・国王の中でも「大帝」(Great Emperor)と仰ぎ尊ばれる「カール大帝」(独:Karl der Große/英:Charles the Great)は、「カロリング朝」(独:Karolinger)の「フランク王国」(独:Fränkisches Reich)(※2)第2代国王(在位:768年 - 814年)。大帝は800年12月25日(キリスト生誕の祝日)、ローマのサン・ピエトロ大聖堂(伊:Basilica di San Pietro in Vaticano)でローマ教皇「レオ3世」(Leo Ⅲ)より、「西ローマ帝国」(独:Weströmisches Reich)皇帝(在位:800年 - 814年)の載冠を受けた。これは476年に消滅した西ローマ帝国の伝統を継承する試みと見なされた。一方、「東ローマ帝国」(独:Byzantinisches Reich)の首都コンスタンティノープル(Constantinople)では、カール大帝の皇帝即位を正式には認めず、むしろ「ローマ皇帝」を名乗ることに異議を唱え、「フランク人の支配者」と見なしていた。大帝はまたドイツおよびフランスの始祖的英雄と見なされており、神聖ローマ皇帝の意で「カール大帝」(独:Karl der Große)、フランス国王の意で「シャルルマーニュ」(仏:Charlemagne)と称される。

大帝は、フランク国王としてゲルマン(Germanen)民族の政治的統一を目指し、キリスト教を巧みに取り入れて中央集権的国家を確立。中世における西欧諸国発展の礎を築き、中世君主の理想像とされている。こうして古代ローマ、カトリック、およびゲルマン文化の融合を体現した大帝は、今日の EU の拡がりに匹敵する版図(はんと)を支配し、中世以降の欧州キリスト教世界の太祖の意で「欧州の父」(独:Vater Europas)と称されている。1165年、神聖ローマ皇帝「フリードリヒ1世」(独:Friedrich I)がカール大帝の列聖(聖人に列せられること)を推し進めたが、この列聖はローマ教皇庁に正式に承認されたものではなかった。また、大帝の名「Karl」は、ゲルマン系の「男」「自由な人」を意味する語に由来すると考えられているが、アングロサクソン語(Anglo-Saxon)の「Ceorl」(自由民)との関連を指摘する説もある。

(※2)フランク:フランク人は西ゲルマン語族に属する一派で、「フランク」の語源は「大胆な者」「勇敢な者」の意

②アーヘン大聖堂と国際カール大帝賞

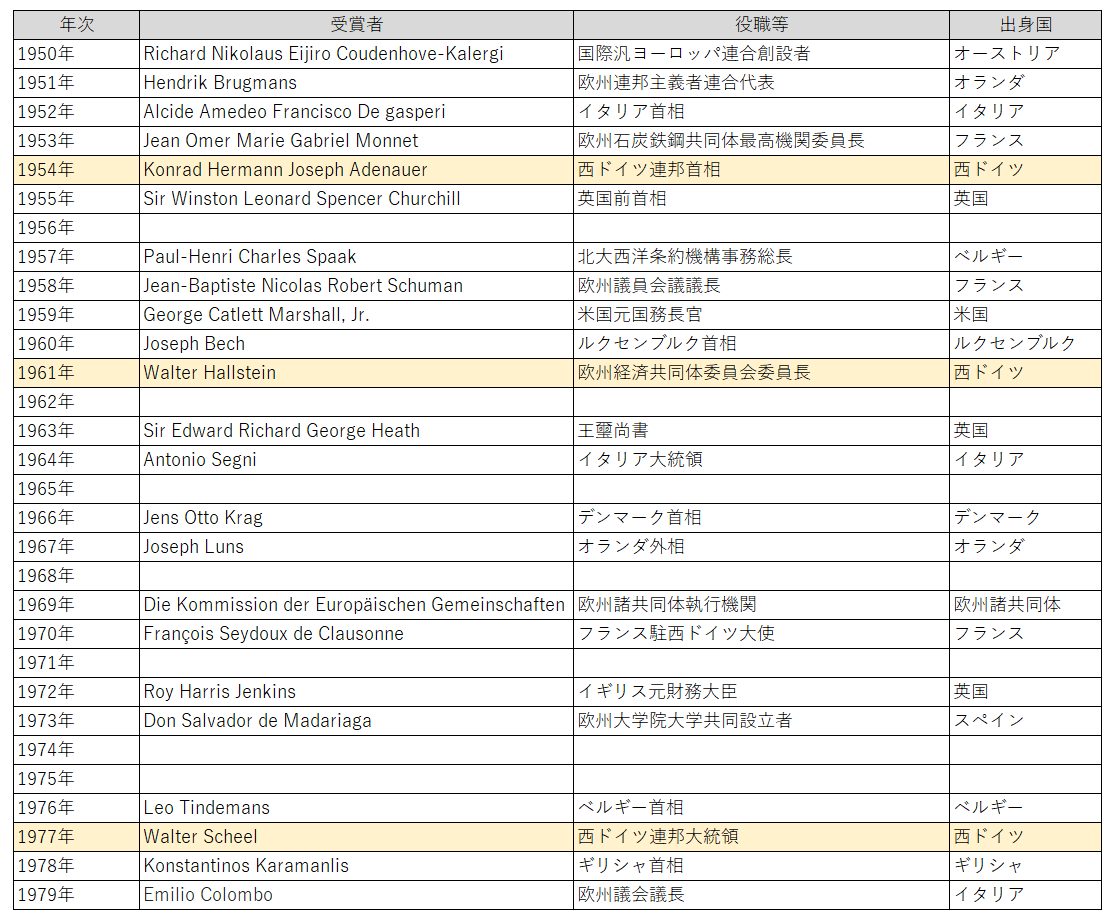

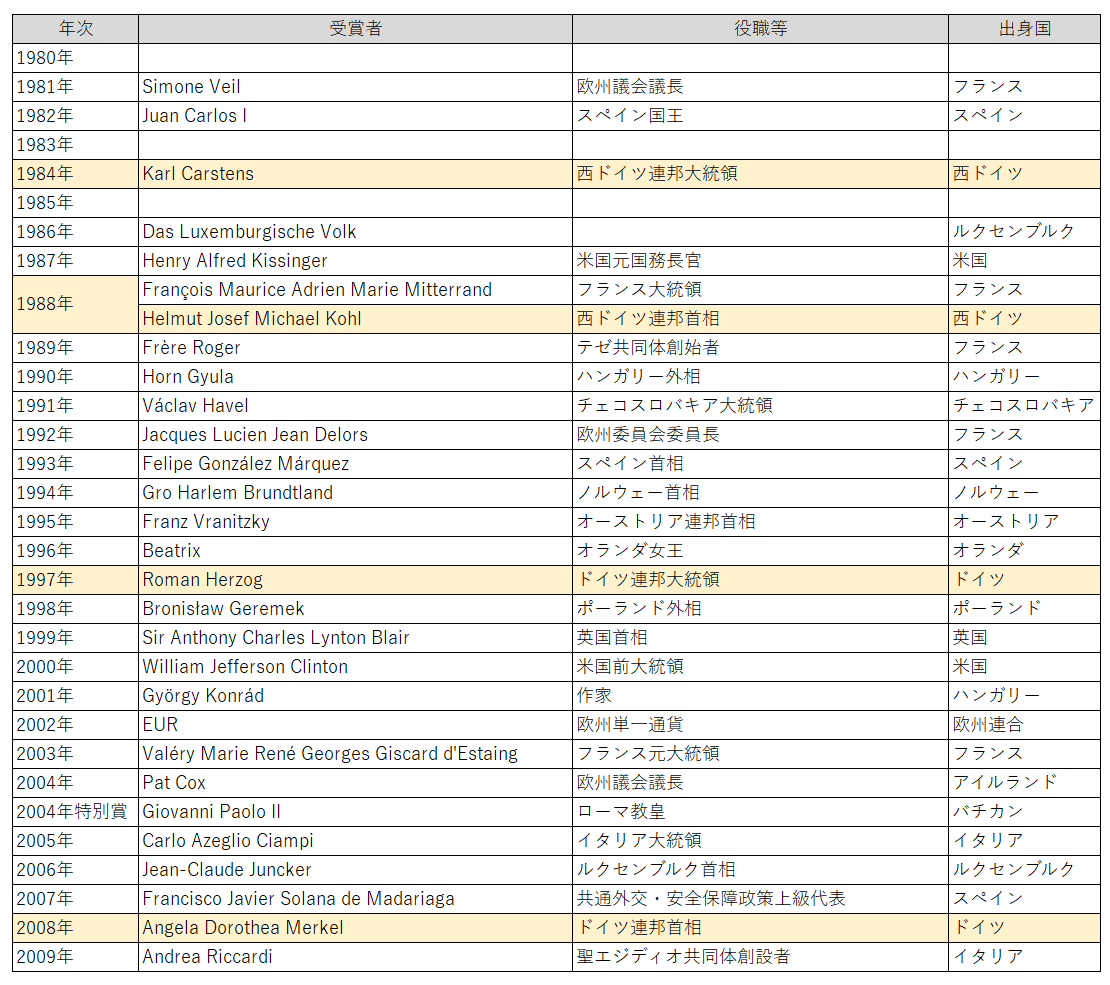

「アーヘン国際カール大帝賞」(独:Der Internationale Karlspreis zu Aachen)は、第二次世界大戦後間もない1950年から、ドイツ「ノルトライン=ヴェストファーレン州」(独:Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen)に属する「アーヘン市」(独:Stadt Aachen) www.aachen.de - Aachen - Willkommen im Stadtportal が、欧州統合の理念に適う功績を挙げた人物に授賞している賞。この賞の名称は794年、カール大帝が50歳を迎える頃にアーヘンの宮廷が完成し、以後、長く新しい宮廷に滞在したこと、また814年に崩御の後「アーヘン大聖堂」(独:Aachener Dom)の内陣に埋葬され現在まで安置されていることに因む。

アーヘン大聖堂は、「世界遺産」(UNESCO)の最初の制定(1978年)で登録された12件(文化遺産8件・自然遺産4件)のうちの1つ。また10世紀末から約600年間、アーヘン大聖堂は歴代30人の「神聖ローマ帝国」皇帝の戴冠式の場として使用され、その由緒の正しさから「皇帝の大聖堂」(独:Kaiserdom)とも呼ばれている。

授賞式はアーヘン市庁舎において、「キリスト昇天祭」(独:Christi Himmelfahrt)の祝日に行われている。以下は各年次の受賞者の一覧(筆者作成)

【参考】

アーヘン国際カール大帝賞 Karlspreis > Home

アーヘン市 www.aachen.de - Karlspreis 2025

③“敬虔王”「ルートヴィヒ1世」の治世

「ルートヴィヒ1世」(独:Ludwig der Fromme/英:Louis the Pious)はカール大帝の三男で、フランク王国の国王および皇帝(在位:814年 - 840年)。 ルートヴィヒ1世は、その信仰心の篤さから「敬虔王」(けいけんおう)、またフランス国王の意で「ルイ1世」(仏:Louis I)とも称されている。813年、カール大帝はルートヴィヒ1世を共同皇帝として戴冠した。翌年に大帝が崩御するとフランク国王の地位を継承するとともに、単独の皇帝として統治を始めた。

ルートヴィヒ1世は817年、「帝国計画令」(独:Ordinatio Imperii)を発布し、帝位継承に関する規定を定めた。最終的には、ルートヴィヒ1世の死後、843年の「ヴェルダン条約」(独:Vertrag von Verdun)により、フランク王国は「東フランク王国」「西フランク王国」「中部フランク王国」の3つに分割された。さらに870年の「メルセン条約」(独:Vertrag von Meerssen)により、中部フランク王国の一部が東フランク王国と西フランク王国に吸収された。ルートヴィヒ1世の三男「ルートヴィヒ2世」(独:Ludwig II)の継承した「東フランク王国」は、後の「神聖ローマ帝国」(主にドイツ王国)へと発展していく。 また四男「カール2世」(独:Karl II)の継承した「西フランク王国」は、後の「フランス王国」に繋がる。そして長男「ロタール1世」(独:Lothar I)は「中部フランク王国」を継承するも、その崩御の後、855年の「プリュム条約」(独:Vertrag von Prüm)により、「ロートリンゲン」(独:Lothringen)「ブルグント」(独:Burgund)「イタリア」に分割された。その後、ロートリンゲンは870年のメルセン条約により東フランク王国と西フランク王国に分割統治された。

④中世西欧における神聖ローマ帝国の軌跡

「神聖ローマ帝国」(独:Heiliges Römisches Reich)とは、962年に「オットー1世」(独:Otto I)がローマ教皇から戴冠を受けて、ドイツ王国を基盤に成立した帝国の呼称。神聖ローマ帝国は、皇帝権(俗権)と教皇権(教権)のバランスの上に成り立った政治体制。皇帝側は、皇帝位は教皇によって授けられるものでなく、直接に神の恩寵と諸侯の選挙によって決定されると主張し、「聖なる教会」(Sancta Ecclesia)に「神聖な帝国」(Sacrum Imperium)を対置。神聖ローマ帝国は12世紀から13世紀にかけて全盛期を迎え、13世紀に約20年間生じた「大空位時代」(独:Interregnum)以後は7人の「選帝侯」(Kurfürst)の互選で皇帝を選出。大空位時代における「ウィルヘルム・フォン・ホラント」(独:Wilhelm von Holland)の晩年、1254年の公式文書において初めて「神聖ローマ帝国」の国号が用いられる。なお「双頭の鷲」(Doppeladler)は、神聖ローマ帝国などにおける紋章として知られている。

15世紀(1438年以後)、帝位は事実上オーストリアのハプスブルク家(独:Haus Habsburg)に定着した。しかし、16世紀前半にローマ・カトリック教界に対し起こった「宗教改革」(Protestant Reformation)や、17世紀前半の「三十年戦争(1618年~48年)」(独:Dreißigjähriger Krieg)とその講和条約「ウェストファリア条約」(独:Westfälischer Friede)を経る中で、皇帝の統制力は弱体化。三百有余の「領邦(諸侯国)」(独:Territorium)主権の保障・確立に伴い、帝国はその集合体として形骸化していった。19世紀に入り、フランス皇帝「ナポレオン・ボナパルト」(仏:Napoléon Bonaparte)支配下の1806年、神聖ローマ帝国内の諸侯による「ライン同盟」(独:Rheinbund)が帝国を離脱。最後の皇帝「フランツ2世」(独:Franz II)は帝冠を辞し帝国の消滅をみた。

※参考文献

佐藤彰一『カール大帝:ヨーロッパの父』、山川出版社、2013年

本村凌二『地中海世界の歴史5―勝利を愛する人々 共和政ローマ』、講談社、2025年

菊池良生『神聖ローマ帝国』、講談社、2003年

ドイツ連邦共和国大使館・総領事館(Deutsche Auslandsvertretungenin Japan)『ドイツの現状 2023』(Tatsachen über Deutschland 2023)2022_Tatsachen_JP、