【第52回】高値期す「辰巳(たつみ)天井」《其ノ二》「Trump 関税(Tariff)」《後篇》―「自動車産業」個別政治交渉(Deal)の深慮遠謀―

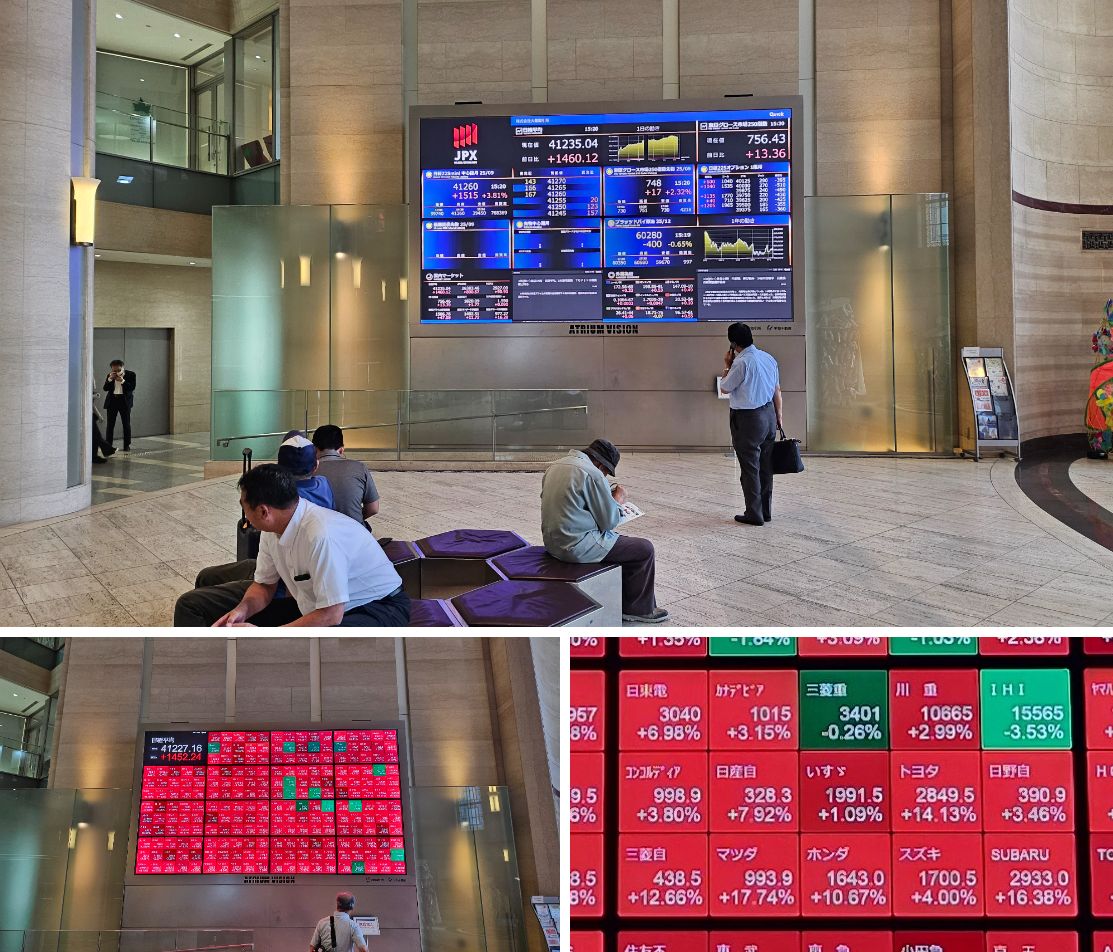

⇧関税交渉の日米合意を受け日経平均株価が大幅反発、終値は4万1171円と1年ぶりの高値(年初来高値)、「大阪取引所」(Osaka Exchange)株価ボードは自動車関連企業を中心に225銘柄がほぼ軒並み前日比増を示す赤一色、2025年(令和7年)7月23日撮影

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

①自動車産業等の政治交渉と国際社会への波及

米国 Donald Trump 第2次政権が打ち出す強硬な「関税政策」(相互関税)の裏には、「Deal(取引)」手腕によって各国個別協議にもちこむ「政治的」交渉を孕んでいる。「自動車産業」は日本の基幹産業であると同時に、対米輸出額(総輸出額:21兆2951億円)の約3割(自動車:6兆261億円、部品:1兆2312億円)(※1)を占める大品目である。また為替協議に伴い、円安を志向する日本の輸出産業の代表格である。

これに伴い日本政府(交渉担当閣僚:【関税】赤沢亮正経済財政・再生相、【為替】加藤勝信財務相)は自動車産業等の分野を中心に、米国側(同:Scott Kenneth Homer Bessent 財務長官、および Howard William Lutnick 商務長官、Jamieson Lee Greer 米国通商代表部代表)へ関税回避と通貨政策に向けた働きかけを進めている。

■日本の自動車産業における今後の帰趨

・Trump 大統領は3月26日、自動車および自動車部品(エンジンや変速機など)の米国への輸入に25%の追加関税賦課を発表。

・自動車の発動時期は4月3日、自動車部品は5月3日までとされている。

・同氏は4月9日、同日発動した相互関税(各国)の適用を90日間停止し、ベースライン関税の10%を適用すると発表したが、自動車および自動車部品に対する25%の追加関税は有効のままとなっている。

・関税政策の先行き不透明感が続く中、自動車メーカーが関税によるコスト増の少なくとも一部を価格転嫁する動きが強まる可能性。

・米国では高額商品である自動車(特に高級車)について、消費者の販売店への「駆け込み購入」が増加。

・その後、同大統領は、メキシコやカナダから輸入する自動車・部品に対する25%の追加関税について、支援策の検討を表明(一時的な減免措置の可能性)。これは「USMCA」(米国・メキシコ・カナダ協定/The United States-Mexico-Canada Agreement)(※2)に準拠した製品を対象とする。対米自動車輸出の1位はメキシコで、次いで韓国、日本、カナダ、ドイツが続く。

・日本政府は昨今の国産米の供給不足事情も相まって、米国産米の無関税での輸入拡大を交渉カードの一つとして検討している。かつての日米貿易摩擦問題でも、日本製品の関税を引き下げる代償に穀物の輸入量を拡大する交渉があった。

・「米国通商代表部」(USTR:The Office of the United States Trade Representative)が3月末日に公表した「2025年外国貿易障壁報告書」(2025 National Trade Estimate Report on FOREIGN TRADE BARRIERS of the President of the United States on the Trade Agreements Program) 2025NTE.pdf では、国別に「非関税障壁」を列挙して懸念を表している。

・日本に関して注目されるのは、「自動車の日本独自安全基準」や「電気自動車(EV)の充電用スーパーチャージャーの運用や、EV 充電ステーションに対する補助金を受け取るために必要な充電規格」、また「電子商取引とデジタル貿易障壁に関する言及の復活」「国家主導の産業用蓄電池のオークションで、廃棄物処理認証を取得する必要があるという新しい要件」「日本のバイオエタノール利用量増加を促す」「持続可能な航空燃料(SAF)に関する言及などが新たに追加」等。

・また日本と韓国は EV の開発にとっても極めて重要。両国の企業は2024年、世界の EV バッテリー全体の25%余りを生産している。

【後日追記】その後の関税率や適用時期を巡る紆余曲折を経て、日本時間の7月23日、関税交渉で日米は合意。米国は日本から巨額の投資(5500億ドル、日本円で約80兆円)を受け入れる一方、8月1日より発動予定であった25%の相互関税を15%に引き下げた。また、25%が課せられていた自動車および自動車部品関税については15%とすることで合意した。従前の関税率は2.5%であったことに留意すれば、Trump 大統領の巧みな交渉手腕が窺える。されども筆者は、1985年(昭和60年)の「プラザ合意」(Plaza Accord)に匹敵する厳しい対米協議に対峙し、この合意に至らしめた石破茂首相および赤沢亮正経済財政・再生相の弛まぬ尽力と功績は評価を受けて然るべきと考える。石破首相には当然ながら、現在の政権体制は維持の上、今夏の参院選後の続投を期したい。

関税交渉合意を受け、この日「日経平均株価」(Nikkei Stock Average)が大幅反発。終値は4万1171円と1年ぶりの高値を付け年初来高値を更新した。「大阪取引所」(Osaka Exchange)株価ボードは、トヨタ自動車株式会社、本田技研工業株式会社など自動車関連企業の二桁増を始め、225銘柄がほぼ軒並み前日比増を示す赤一色に染まった。

■日米自動車貿易交渉における過去経緯

・1980年代から日本の自動車メーカーは、オイルショックや排ガス規制を乗り越えて米国市場でシェアを伸ばし始め、激しい貿易摩擦(所謂「日本車叩き」)が生じた。

・日本の自動車産業はその結果、米国側から突き付けられた様々な要求への対策として現地生産を推し進め、米国内に生産拠点をすでにいくつも有している。

・一般社団法人 日本自動車工業会(自工会) JAMA - 一般社団法人日本自動車工業会 によれば、2024年末時点で、会員企業は米国内での製造に累計660億ドル(約9兆円)超を投資してきた。現在は、27州で24の製造工場、43の研究開発施設、70の物流拠点を運営し、11万人以上の米国内直接雇用、経済波及効果も含めれば220万人以上の雇用を支えている。

■米国通商政策(国家戦略)の過去経緯

・1985年(昭和60年)の「プラザ合意」(Plaza Accord)は、その後に我が国が辿った一連の経済変遷の発端とみられている。

・これは、同年9月22日に米国ニューヨーク市の「プラザホテル」で開催された、「先進5か国(G5:日本・米国・英国・西ドイツ・フランス)財務大臣・中央銀行総裁会議」における合意の通称。

・ここでは「米ドル高の是正」や「日本の対米貿易黒字の削減」を目的とした、各国の外国為替市場への「協調介入」に関する合意がなされた。

・米国主導による当会議の米国側出席者は、James Addison Baker 財務長官、Paul Adolph Volcker、Jr. 連邦準備制度理事会(FRB:Federal Reserve Bank)議長。我が国からは竹下登蔵相をはじめ、澄田智日本銀行総裁、大場智満財務官が出席している。

・この合意形成によって円は、「プラザ合意」前日の「1ドル=242円」から1988年(昭和63年)年初の「1ドル=128円」まで上昇、急激な円高進行を誘発した。

・1980年代に入り日本製品が急速に国際競争力を高め、貿易黒字を拡大させた半面、米国では Ronald Reagan 政権での「レーガノミクス」(Reaganomics)と呼ばれる経済政策下、「貿易赤字」(経常赤字)と「財政赤字」の所謂(いわゆる)「双子の赤字」に直面し、「日米通商摩擦」が深刻化していた。

・本合意形成は事実上、米国の「貿易赤字」を削減して輸出競争力を高める狙いがあったと同時に、日本の「円」(および西ドイツの「マルク」)が米国のドル安政策の標的になったともいわれている(事実上の3国合意)。

・我が国では、急速な円高の進行と輸出の減少から「円高不況」が引き起こされ、この直後に始まった「バブル景気」とその後の「失われた20年」の引き金であるとの解釈が一般的だ。

(※1)財務省貿易統計(2024年) 2024_117.pdf

(※2)USMCA:2020年7月1日発効の米国、メキシコ、カナダ3カ国による自由貿易協定で前身は「北米自由貿易協定」(NAFTA:North American Free Trade Agreement)、3カ国域内の貿易で無関税が適用される自動車・同部品の原産地規則について、域内産割合の引き上げといった厳格化を行ったのが特徴

②1930年関税法(Smoot-Hawley Tariff Act)の教訓

「1930年関税法」は、米国で Herbert Clark Hoover 大統領(共和党)により1930年6月17日に成立した高関税法であり、保護主義政策の典型例として名高い。この法律は法案を提出した議員 Reed Smoot と Willis Chatman Hawley 両名の姓から、「Smoot-Hawley Tariff Act」としても知られる。

■1930年関税法制定の背景

・第一次世界大戦後まもなく米国内では保守主義が強まり、1920年に民主党は下野し共和党が政権を獲得した。

・第一次世界大戦中に債務国から債権国に転換したにもかかわらず、ほぼ1920年代にわたって共和党政権下で保護貿易政策が採られた。

・このことは、大戦によって米国に債務を負った欧州諸国の負担をより深刻なものにさせた。

・1929年、ニューヨークのウォール街における株式大暴落に端を発する大恐慌が起こった。この恐慌は各国へ広まり世界恐慌へと発展するが、当時の Herbert Clark Hoover 大統領は、国際経済の安定より国内産業の保護を優先する姿勢をとった。

・こうした中で、1930年関税法が制定された。

■1930年関税法の概要と影響

・1930年関税法は、2万品目以上の輸入品(農作物に始まり工業製品などに拡大)に関する関税率を平均40%へ引き上げた。

・欧州各国は米国の商品に高い関税率をかけて報復し、米国の輸出入は半分以下に落ち込んだ。

・この関税法が世界恐慌を深刻化させた。

・次期大統領 Franklin Delano Roosevelt の下で「New Deal 政策」が始まると、1934年6月に「互恵通商協定法」(Reciprocal Trade Agreements Act)が成立。多角的、互恵的な貿易関係を復活させた。

・世界恐慌は国際緊張の高まりと経済的困窮を招き、ドイツや日本などの国々の軍備拡張を促進し第二次世界大戦への道を開いた。

・米国が「Smoot-Hawley Tariff Act」による高関税政策=保護貿易政策に転じたことは、第一次世界大戦前に始まり、戦後に広がっていった自由貿易による国際経済成長を終わらせ、世界恐慌を悪化させ、世界経済のブロック経済化への端緒となった。

・それが第二次世界大戦に向かう要因の一つとなったことを反省し、第二次世界大戦中の1944年7月、連合国のリーダーシップによって「Bretton Woods Agreement」が開催され、自由貿易の原則や「国際通貨基金」(IMF:International Monetary Fund)の設立による経済危機への備えなどの「Bretton Woods 体制」が築かれた。

・1947年10月には、「GATT」(関税及び貿易に関する一般協定/General Agreement on Tariffs and Trade)が成立した。

※参考文献

専門分野解説タスクフォース『米国トランプ政権の関税政策 要点解説2025』、2025年

木内登英『トランプ貿易戦争:日本を揺るがす米中衝突』、日本経済新聞出版社、2018年

東京財団政策研究所(監修)、久保文明・阿川尚之・梅川健(編集)『アメリカ大統領の権限とその限界―トランプ大統領はどこまでできるか』、日本評論社、2018年

会田弘継『それでもなぜ、トランプは支持されるのか:アメリカ地殻変動の思想史』、東洋経済新報社、2024年

渡瀬裕哉『日本人の知らないトランプ再選のシナリオ―奇妙な権力基盤を読み解く』、産学社、2018年

Donald Trump with Tony Schwartz、相原真理子(訳)『トランプ自伝:不動産王にビジネスを学ぶ』、ちくま書房、2008年

Donald Trump、Robert Kiyosaki、白根美保子(訳)『黄金を生み出すミダスタッチ:成功する起業家になるための5つの教え』、筑摩書房、2012年