【第66回】平成・令和社会への違和感《其ノ三》1966年生まれ「昭和・丙午(Hinoe-Uma)」《前篇》―干支(六十干支)・還暦と陰陽五行説―

⇧(写真左上)大阪市北区天神橋「大阪天満宮」表門の十二支方位盤、(写真右下)「ULTRAMAN WORLD M78」販売商品を手に取る Wolf(当社海外渉外顧問)

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

①干支(六十干支)・還暦と陰陽五行説

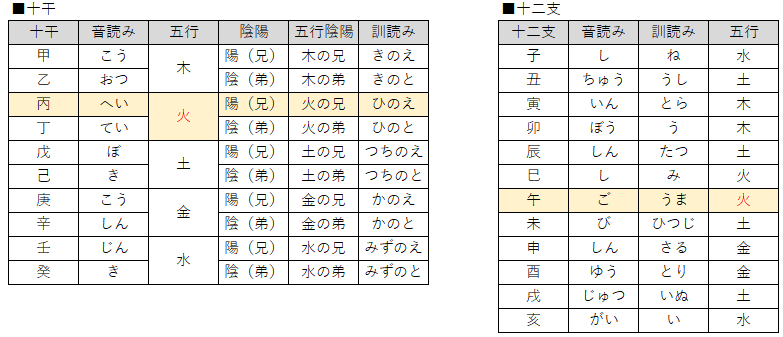

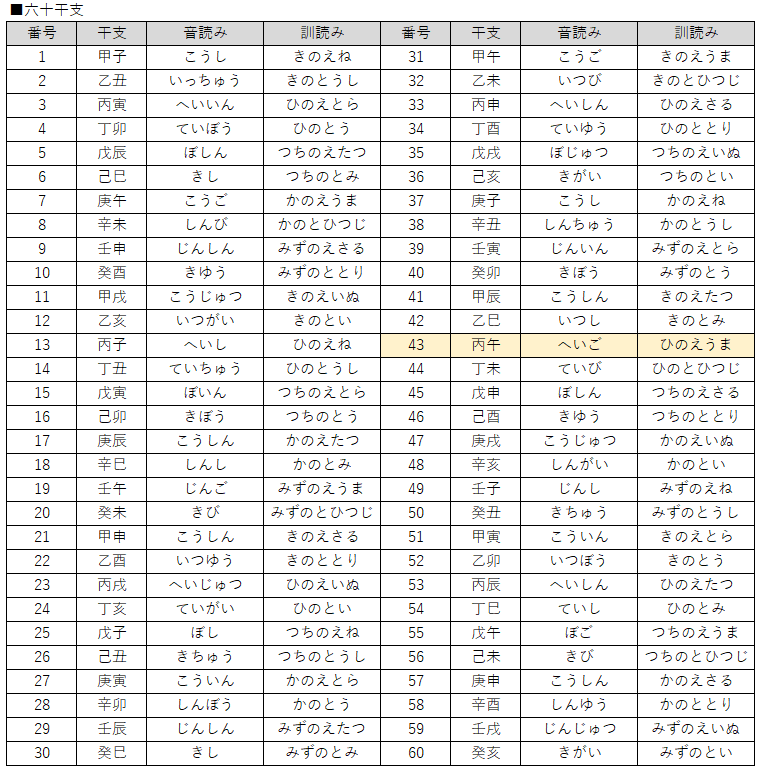

来年2026年(令和8年)、1966年(昭和41年)生まれが「還暦」を迎える。「干支」(えと)は、「十干」(じっかん)(10進法)と「十二支」(じゅうにし)(12進法)を組み合わせた、古代中国に始まる暦法上の用語である。 暦(年・月・日)を始めとして、時間、方位などに用いられる。十干は甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10種類、十二支は子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の12種類からなる。干支の組み合わせ(十干と十二支の最小公倍数)は60通りあり、これを「六十干支」(ろくじっかんし)と呼ぶ。干支(十干十二支)が60年で一巡し、起算点となった暦の干支に再び戻ることを「還暦」という。

また古代中国では、万物はすべて「陰」と「陽」の2つの要素に分けられるとする「陰陽説」(いんようせつ)と、木・火・土・金・水の5つの要素からなるとする「五行説」(ごぎょうせつ)という思想があった。これらを組み合わせて「陰陽五行説」といった。十干の名称は訓読みでは、甲(きのえ)、乙(きのと)、丙(ひのえ)、丁(ひのと)、戊(つちのえ)、己(つちのと)、庚(かのえ)、辛(かのと)、壬(みずのえ)、癸(みずのと)。五行のそれぞれに「(の)え」・「(の)と」が付いたものである。「(の)え」は「(の)兄姉」を意味し、「(の)と」は「(の)弟妹」を意味する。「干支」(えと)の呼称もこれに由来している。

以下表は「国立国会図書館」(干支①六十干支(ろくじっかんし)) 干支①六十干支(ろくじっかんし) | 日本の暦 を基に筆者作成。

⇧「大阪天満宮」表門・天井の十二支方位盤

⇧当社の筆者デスク上を守護する「気の安定盤」と「龍亀(ろんぐい)」(風水改運中心)

②昭和・丙午と1960年代生まれ世代

⇧日本および米国(世界)の世代区分(生年)と主な出来事、世代を区切る年については諸説有り

1966年(昭和41年)の干支は、上掲表(六十干支)の「丙午」(ひのえうま)である。

丙午を含む1960年代生まれが小学生の時期は、1970年代前半まで続いた「高度経済成長」期の余韻が社会に残っていた。同世代の二大ヒーローは、変身ヒーローの走りであった「ウルトラマン」(ULTRAMAN)と「仮面ライダー」(Kamen Rider/Masked Rider)。このうち、「円谷(つぶらや)プロダクション」制作のウルトラマン(初代ウルトラマン)は、1966年(昭和41年)7月17日から1967年(昭和42年)4月9日まで、日曜19時より全39話が放送された。地球人に手を差し伸べるべく、遠く遥かな「光の国」(M78星雲)から(宇宙船に搭乗せず)生身で宇宙空間を飛来。そして(武器を携行せず)生身で悪の巨大怪獣と戦う正義の宇宙人ヒーロー。劣勢となり胸のカラータイマーが赤く点滅する戦い終盤に、満を持してスペシウム光線(Spacium Beam)で怪獣退治に止めを刺した。その姿は当時の小学生の目に、右肩上がりの強靭な経済発展が続く明るい未来を映し出した。

⇧大阪市中央区「心斎橋 PARCO」6階、オフィシャルショップ「ULTRAMAN WORLD M78」

このウルトラマン世代が長じて1980年代終盤の新入社員の時期、「昭和一桁」「焼け跡世代」また「団塊世代」といった年長世代から「新人類」と呼ばれた。これは、従来の常識からは理解しがたい価値観や感性をもつ若年世代を評して「新しく現れた人類」を意味した。折しも就職戦線は空前の「売り手市場」に。1985年(昭和60年)の「プラザ合意」(Plaza Accord)に端を発する「バブル景気」の恩恵を真面(まとも)に享受するも、数年後にはその崩壊に直面している。筆者の認識では20歳代という人生の早い段階で、身の程を超えた「天国と地獄の落差」を味わってしまった感覚である。そしてそれ以降は、(定年までの)終身雇用や年功序列などの「日本型雇用制度」が崩れ、出生率や正規雇用率の低下し始めた社会と歩調を合わせつつ、カラータイマーの消えた「失われた20年」という長いトンネルをくぐり続ける。

昭和(高度経済成長)期の企業では55歳定年が一般的であった。日本人の平均寿命は現在ほどに長くなく、また正規雇用率は8割超(※1)の高さにあった。これと比して令和の現在、平均寿命は大幅に延び、雇用環境にも劇的な変化(正規雇用率が6割強に低下)(※2)が生じている。「昭和・丙午」の早生まれ(筆者含む)は、本年2025年度末で60歳定年(正規雇用)を迎える。来夏には、1966年(昭和41年)7月放送開始の初代ウルトラマンにも還暦が訪れる。

半年後に来たる2026年(令和8年)は、60年振りに巡ってくる丙午の年。「令和・丙午」とその世代が次に還暦を迎える2086年頃、21世紀終盤の日本社会と世界はいかなる様相を呈しているだろうか。

(※1)総務省統計局 労働力調査(1990年を参考に推測) 統計局ホームページ/統計Today No.97

(※2)総務省統計局 労働力調査(2025年5月現在) 統計局ホームページ/労働力調査(基本集計)月次結果

※参考文献

吉川徹『』、光文社、2025年