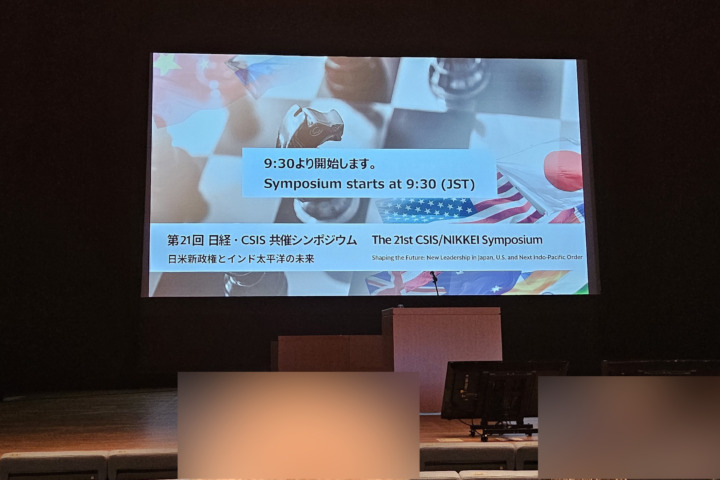

【第33回】Event Report《其ノ三》―第21回 日経・CSIS共催シンポジウム 「日米新政権とインド太平洋の未来」(於:東京都内)―

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

①第21回 日経・CSIS共催シンポジウムの概要

霜月(11月)15日の小雨降る中、東京都内で開催された「第21回 日経・CSIS共催シンポジウム」(第21回 日経・CSIS共催シンポジウム「日米新政権とインド太平洋の未来」')(参加者は抽選制)に参加、会場前列中央で聴講した。今回は「日米新政権とインド太平洋の未来」をテーマに日米の専門家らが意見を交わした。不安定さを増す世界秩序や、予測の難しい米国の Donald Trump 次期大統領の外交に備える必要性が提起された。CSIS(The Center for Strategic and International Studies/戦略国際問題研究所)CSIS | Center for Strategic and International Studiesは、米国の超党派シンクタンク。登壇者は以下の通り錚々たる顔ぶれ。(敬称略、開催案内ウェブサイトの掲載順)

・木原稔 衆議院議員、自由民主党 安全保障調査会長、前防衛大臣

・John J.Hamre CSIS 所長 兼 CEO、元米国防副長官

・Richard L. Armitage Armitage International, L.C. 代表、元米国務副長官 ※2025年4月13日 死去

・Joseph S. Nye, Jr ハーバード大学 特別功労名誉教授 ※2025年5月6日 死去

・Christopher B. Johnstone CSIS シニアアソシエイト、The Asia Group マネージングプリンシパル

・Rush Doshi CFR(The Council on Foreign Relations/外交問題評議会)中国戦略イニシアティブダイレクター

・Bonny Lin CSIS 中国パワープロジェクト・ダイレクター 兼 シニアアドバイザー

・高原明生 東京女子大学 特別客員教授、東京大学 名誉教授

・佐橋亮 東京大学 准教授

・Michael J. Green シドニー大学 アメリカ研究所長、前 CSIS アジア担当シニア・バイスプレジデント、日本部長、Henry A. Kissinger チェア、George W. Bush 政権で NSC(United States National Security Council/米国家安全保障会議)大統領特別補佐官

・Ashok Malik The Asia Group パートナー 兼 インド代表

・Daniel Russel Asia Society Policy Institute バイス・プレジデント

・北岡伸一 東京大学 名誉教授、国際協力機構(JICA)特別顧問

・秋田浩之 日本経済新聞社 コメンテーター

⇧旧江戸城外堀(市ヶ谷濠)近くに所在の「防衛省」(東京都新宿区市谷本村町)

②関連著書からの考察

Donald Trump 次期大統領によるこの度の再選同様、安倍晋三元首相は第一次政権における辞任の後、2012年に総理大臣への「返り咲き」を果たした。のみならず歴代最長となる第二次安定政権を築き上げた。本シンポジウム登壇者の一人である Michael J. Green 氏は、その著書『安倍晋三と日本の大戦略 21世紀の「利益線」構想 Line of Advantage』序文で、同元首相による「自由で開かれたインド太平洋」構想は『幕末・明治時代に坂本龍馬や勝海舟が、そして戦後に高坂正堯などの学者たちが提示した海洋国家としての日本というコンセプトを基盤として築かれたものだ。』、また『安倍のグランド・ストラテジーは軍国主義への回帰を表すものではなく、むしろ明治時代のリーダーたちが謳っていた世界主義の海洋国家としてのビジョン―アジア大陸を征服することで日本の安全保障が堅牢になると考えた愚かな軍国主義者や国粋主義者によってかき消されてしまった―の実現である』と述べている。

この「利益線」(Line of Advantage)構想に関して、安倍晋三元首相と同郷の長州人で、第3代から2度首相を務めた公爵・山縣有朋公が、「主権線」「利益線」という用語を用いて、当時の大日本帝国における国防の概念を提起している。1890年(明治23年)の第1回帝国議会における施政方針演説が、「衆議院第一回通常会議事速記録」(12月7日付)に次の通り収録されている。『蓋国家独立自営の道に二途あり、第一に主権線を守護すること、第二には利益線を保護することである、其の主権線とは国の疆域を謂ひ、利益線とは其の主権線の安危に、密着の関係ある区域を申したのである』(現代語訳:そもそも国家の独立自立の道には二通りあり、第一には「主権線」を守ること、第二には「利益線」を保護することである。この「主権線」とは国の境目を言い、「利益線」とはこの主権線の安全に密接な関係がある地域を申し上げたのである)

また『凡国として主権線、及利益線を保たぬ国は御座いませぬ、方今列国の間に介立して一国の独立をなさんんとするには、固より一朝一夕の話のみで之をなし得べきことで御座りませぬ、必ずや寸を積み尺を累ねて、漸次に国力を養ひ其の成蹟を観ることを力めなければならぬことと存じます』(現代語訳:おおよそ国というもので主権線、利益線を保全しないものはありません。古今東西の各国に囲まれた一つの国が独立しようとするなら、当然ながら一朝一夕の話のみでなし得ることではありません。どうしても小さな努力を積み重ね、徐々に国力を養ってその成果を観察するように注意しなければならないと考えます)

公は「利益線」について、国境である「主権線」の外縁部にあたる(近接する)地域をも、国家の利益と関係する境界線すなわち「勢力圏」と位置づけた。換言すると、国家の防衛には「主権線」の安全だけでなく「利益線」の安全も必要とするものであった。こうした概念を源泉として安倍元首相は、島国(海洋国)である日本にとって「海」(インド太平洋)の重要性を強く認識し、競合国に対して「海」を緩衝地帯とした、「地政学」上の優位性を保つ枠組み(多国間による安全保障)を日本発で提唱し、米国やオーストラリア等、他の海洋諸国の賛同を得るに至った。

上記に関連して Michael J. Green 氏はまた、著書『アメリカのアジア戦略史(上・下) By More Than Providence』(同書で Providence は「恩寵」すなわち「神の恵み」の意味で用いられている)の序文で、徳川時代の幕末において我が国開国の端緒となった、黒船の来航で知られる Matthew C. Perry 提督について次の様に述べている。『Perry 提督は、1850年代の日本遠征から帰国した頃に、自らの講演のなかで、将来太平洋は、日本、アメリカ、イギリスの三国によってその安全が守られねばならないと論じた。それは、現在の日米豪印による、いわゆる「クアッド」の淵源ともいえるだろう。』

Michael J. Green 氏はさらに朝鮮半島の重要性について、『山県有朋の表現を借りるならば、朝鮮半島は日本の心臓を突き刺そうとする「戦略的な短剣」であった。』と述べている。明治期の元老・山縣有朋公は、同じ長州出身で初代から4度首相を務めた公爵・伊藤博文公より3歳年長で、盟友・好敵手であった伊藤公の2代後に首相を務めた。2022年(令和4年)7月、奈良市の近鉄大和西大寺駅北口で参議院選挙の応援演説中に凶弾に倒れた平成の宰相・安倍氏の国葬で、同氏の下で官房長官を務めた菅義偉氏(元首相)が追悼の辞を述べた。その結びで菅氏は、安倍氏が生前に書見の岡義武氏著『山県有朋―明治日本の象徴―』にある歌(一首)を紹介している。それは山縣公が、満州の哈爾浜(Harbin)駅で凶弾に倒れた伊藤公を偲んで詠んだ歌であった。『かたりあひて 尽くしゝ人は 先立ちぬ 今より後の世をいかにせむ』

③Alexis de Tocqueville と民主主義随感

翻って同書では、僅少ながら民主主義体制の限界についても触れられている。すなわちその序論で、フランス人貴族の政治思想家 Alexis de Tocqueville の著書『De la démocratie en Amérique(アメリカの民主政治)』における一節が紹介されている。『(ところが)大事業の細部を調整し、計画を見失わず、障害を押して断乎としてその実現を図るということになると、民主政治はこれを容易にはなしえまい。秘密の措置を案出し、その結果を忍耐強く待つことは民主主義にはなかなかできない。』

これは、民主主義体制の弱点として指摘された「社会の対外(外交)的利害の処理」に言及するものであり、Tocqueville の著書『アメリカの民主政治』ではその前段で次の様に述べられている。『外交政策には民主政治に固有の資質はほとんど何一つ必要でなく、逆にそれに欠けている資質はほとんどすべて育てることを要求される。民主政治は国家の内部の力を増すには好都合である。それは生活のゆとりを拡げ、公共心を育み、社会のさまざまな階級の遵法精神を強める。だがこれらのことはすべて、一国民の他国民に対する立場には間接的な影響しかもたらさない。』また後段には次の様に述べられている。『これらはある種の個人や貴族がとくに有する資質である。まさにこれらの資質こそ、個人の場合と同様、一国の人民をもいつかは支配者の地位に就けさせる資質なのである。逆に、貴族制に生来の欠点を注意してみると、それらの欠点から生じうる帰結は国家の対外問題の指導にはほとんどなんら目立った障害でないことに気づくであろう。貴族が非難される根本的な欠陥は、大衆のためではなく自分のためにしか働かぬという点である。しかし、外交政策では、貴族が人民と別の利害を持つことはきわめて稀である。』

※参考文献

Michael J. Green、上原裕美子(訳)『安倍晋三と日本の大戦略 21世紀の「利益線」構想 Line of Advantage』、日本経済新聞出版、2023年

Michael J. Green、細谷雄一・森聡(訳)『アメリカのアジア戦略史(上・下) By More Than Providence』、勁草書房、2024年

会田弘継『それでもなぜ、トランプは支持されるのか:アメリカ地殻変動の思想史』、東洋経済新報社、2024年

独立行政法人国立公文書館 アジア歴史資料センター 政治・外交(解説を読む) 日露戦争勃発 | 日露戦争特別展2

船橋洋一『自由主義の危機:国際秩序と日本』、東洋経済新報社、2020年

Alexis de Tocqueville、岩永健吉郎(訳)『アメリカにおけるデモクラシーについて』(原題 仏:De la démocratie en Amérique)、中公クラシックス、2015年