【第63回】『恍惚の人』「少子高齢化」と「介護(Nursing Care)の社会化」に係る洞察《前篇》―認知症(アルツハイマー病)と「施設介護」奮闘記―

⇧介護施設で筆者母に献身的に遇する Wolf(当社海外渉外顧問/脳神経学博士)

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

①有吉佐和子『恍惚の人』と「介護の社会化」

今からおよそ半世紀前の1972年(昭和47年)に発表された、作家・有吉佐和子氏によるベストセラー『』は、近年の「認知症」(昭和期~平成期半ばの呼称は「痴呆症」)および「高齢者介護」問題に先鞭を付けた長編小説である。翌1973年(昭和48年)には森繁久弥氏、高峰秀子氏ら主演による映画化もされている。令和の現在、痴呆高齢者を扱った同書はますます今日性を強めている。

従来の「家族」(肉親)による介護負担を軽減し、高齢者介護を「社会全体」で支えるために2000年(平成12年)「介護保険制度」が施行された。これは介護サービス提供に必要な費用等を、国民が納める保険料と公費(税金)で賄うものである。厚生労働省の「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」 001253798.pdf によれば、「要介護(要支援)認定者」数は2025年(令和7年)度で約717万人である。この制度がなければ、「介護離職」によって職場は回らず介護負担に耐えかねた家庭崩壊が続出していた恐れもある。介護保険制度は高齢化の問題に「介護の社会化」という回答を用意したが、そのコストは膨大な財政負担となって私たちの肩にのしかかってくる。

筆者は勤務先(NTT グループ)で、時短勤務を経て2024年(令和6年)より介護休職を申請の上、母(要介護5)の介護を続けている。母の症状(Symptom)で最も懸念されるものが「認知症」である。当社海外渉外顧問で「脳神経学」博士である Wolf の卓越した見識も参考に、「認知症」への向き合い方を日々考察している。「厚生労働省」の定義 知っておきたい認知症の基本 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp) によると、「認知症」とは「様々な脳の病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に低下し、認知機能(記憶、判断力など)が低下して、社会生活に支障をきたした状態」とある。また「認知症」を引き起こす最多のものは「アルツハイマー病」など、「海馬」(hippocampus/大脳側頭葉の内側にある部位)等の神経細胞に萎縮や、神経細胞の接点(synapse)を含めた減少がみられる、「神経変性疾患」と呼ばれる病気である。

当初は、数年間続けた在宅介護の継続(通所介護主体)が筆者の本意であったが、冬季に罹患した褥瘡(床擦れ)による入院治療を機に老健施設への入所継続(事実上の施設介護)を余儀なくされ、現在に至っている。そこで筆者の取った選択は、自身が週の過半を介護施設の現場に入り込み、専門職スタッフの傍らで、肉親の介護実務を主体的に実践するものであった。具体的な内容は、母の食事介助(排泄・入浴等の介助は施設側の範疇)や訪問治療への立ち合い、個室での音楽療法(ピアノ演奏)や身体リハビリ(歩行練習等)・レクリエーション参画、また外部美容室等、近隣(娑婆)への外出機会の創出などである。これらに付随して、母名義資産の家族代理人として証券会社等との管理運用対応にも携わる。しかしそれらをもってしても、この1年余は、母の認知症と身体機能(特に脚力)低下の進行速度を辛うじて遅らせるのみであった様に感ずる。

いま振り返るに十余年前の筆者父逝去の後、少なくとも「令和」に入ってより、母の認知症が徐々に顕在化した様に記憶する。生来、勁烈 ( けいれつ )な外面をもち、前述の『』を揶揄していた母自身が、認知症を発症し「幼児退行」を伴う重い要介護者となるなど、筆者にとり夢にも思わぬ仕儀であった。また時期をほぼ同じくして、新型コロナウイルスをはじめとした感染症の拡大が社会を覆い、介護現場においても家族との面会に制約が課されるなど、悪条件が重なった。急激に高齢化が進む日本においては、「平均寿命」とともに「健康寿命」をいかに延ばすかが肝要との考え方に大いに首肯する。

②解明が待たれる神経変性疾患(アルツハイマー病)

「脳神経学」(Neurology)における「認知症」(Dementia)の領域においては、ドイツ人医学者・博士(Ph.D.)の Aloysius "Alois" Alzheimer 氏とその研究成果があまりにも著名である。

同氏は、嫉妬妄想・記憶力低下などを主訴とする51歳の女性患者 Auguste Deter の脳組織を調査した症例について、1906年の「第37回南西ドイツ精神科医学会」において発表を行った。この症例は2種類の病変、すなわち

①「アミロイド β(Amyloid β)」と呼ばれる特異な「蛋白質」が線維状に沈着してできる染み「老人斑」(ろうじんはん)

②「タウ(Tau)蛋白質」がリン酸化などの修飾を受けて線維化(もつれ)を起こす「神経原線維変化」(しんけいげんせんいへんか)

という現象に関するものであった。これが後に「アルツハイマー病」(AD:Alzheimer's disease)、いわゆる「認知症」と呼ばれる疾患の多くを占めるものとして、広く知られる様になり現在も主流となっている。同氏が克明に記録した「アルツハイマー病」という疾患概念は、「ミュンヘン王立精神病院」における彼の師であり院長の、ドイツ人医学者・博士 Emil Kraepelin 氏の1910年の著書、『Textbook of Psychiatry』で大きく取り上げられ、現在も疾患名として確立されている。

精神科医・池村義明氏が著書『ドイツ精神医学の原典を読む』(第2章 アルツハイマー病)で述べる様に、Alzheimer 氏が本疾患例を世に示してから1世紀以上が経過するにもかかわらず、認知症の最終原因、予防、治療などに関する不透明な部分がまだ多く残り先行きが見えない状況にある。そして、それらをどこまで追求解明できるかは今後の先端医学の発展と多くの研究者の努力に期待される。同氏自身は、次の様に語ったとある。

『この限局性の老人性大脳萎縮に関し、まだ結論は出せないが、これらの症例を報告したのは、これらの症例観察が、(いつの日にか)誰かが新しい素材を基にして、なお解決に必要な疑問に答えるきっかけとなってくれることを期待する』

③施設介護現場の現状と課題

■社会的背景

2020年代も半ばの現在、「高齢者介護」は日本社会で大きなウエートを占める。その背景にあるのは、総人口が減少する中で急激に進む「少子高齢化」や「医療の進歩」などが挙げられよう。「人生百年時代」といわれる中で、いかに生き甲斐を見出し健康で充実した老後を過ごすか、また主に子供世代(介護側)の介護負担をいかに軽減するか、が問われている。

厚生労働省の「認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計」PowerPoint プレゼンテーション によれば、2022年(令和4年)時点調査で65歳以上高齢者:3603万人のうち、認知症高齢者:443万人、軽度認知障害:559万人を含めると1002万人と、認知症高齢者の有病率は約3人に1人に上るという。なお現在ほど「少子高齢化」や「医療の進歩」が顕著でなかった昭和期には、認知症(痴呆症)高齢者の統計調査は実施されていなかったと推測される。

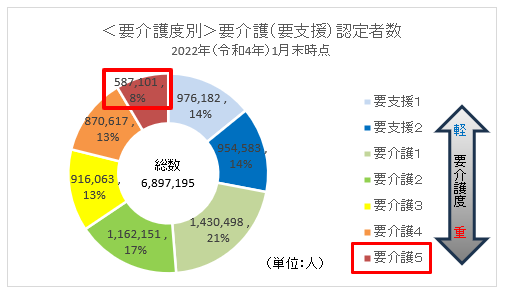

また同省の「介護保険事業状況報告(暫定)」 介護保険事業状況報告(暫定)(令和4年1月分)|厚生労働省によれば、2022年(令和4年)1月末時点の「要介護(要支援)認定者」数は約690万人で、性別では男性:約219万人・女性:約471万人と女性の割合が男性の2倍を超えている。また要介護度内訳では、「要支援1」約98万人・「要支援2」約95万人・「要介護1」約143万人・「要介護2」約116万人・「要介護3」約92万人・「要介護4」約87万人・「要介護5」約59万人(筆者母はここに属する)という状況である。

さらに筆者の肌感覚では昭和期に比して、市街地における各種の高齢者介護施設や道路を行き交う各施設の送迎車両の数が急増している。また令和に入り、新型コロナウイルスをはじめとした感染症の種類が拡大している様に思われる。新型コロナウイルスが終息した現在においても、とりわけ免疫力の低下した高齢者にとっては、冬季を中心にそうした感染症リスクが依然として潜んでいる。

■施設介護現場の現状と課題

「施設側」(介護サービスの提供側)と「家族側」(介護サービスの利用側)の「高齢者介護」に係る姿勢には、僅かながらも乖離がある様に思われる。

「施設側」では、介護サービスの提供は基本的に「事業」である以上、事業責任を果たす上での最優先事項として、医療面では入所者(要介護の高齢者)の安全衛生の確保や、介護保険制度下での適正な施設運営、運営面では従業員(専門職スタッフ)業務の生産性向上と健全な労働環境の確保、などが念頭にあると思われる。また介護サービスを提供する側が往々にして、利用者(要介護者の家族)に対し専門用語や業界用語を用いるのは、聊か(いささか)是非のある部分だろう。

また近年、上述した総人口の減少や少子高齢化の問題と相まって、労働力人口の減少(人手不足の深刻化)や厳しい労働環境の現状、従業員の待遇改善要望などが挙がっている。施設の管理者側にとっても、現場で日々連携して働く専門職スタッフの業務管理や技能教育も大きな課題であろう。こうした専門職は、医師、看護師、介護士、管理栄養士、理学療法士、言語聴覚士、介護支援専門員(ケアマネジャー)、また外部の訪問歯科医、訪問理容師など多岐にわたる。さらに、多人数のスタッフが一定期間で受け持ち対象(入所者区域)を入れ替わるチームローテーション制は、提供される介護サービスの「平準化」「均質化」を生み、これに対する是非もあろう。1日の中でも数時間おきに目まぐるしく現場の担当スタッフが入れ替わる勤務体制も、重労働の証左であろうか。

他方「家族側」(特に筆者の場合)では、最優先事項は要介護の肉親(父母等)に、「誇り」ある「人生の先達」として少しでも明朗に毎日を送ってもらいたい、との一言に尽きよう。たとえ、住み慣れた自宅や愛着ある近隣地域から離れ、施設という「箱」の中で毎日を過ごしていても、肉親(子供等)と接する時間を少しでも増やしてあげたい、健常者と変わらない生活環境(食べる悦び・美容を気遣う等)を少しでも整えてあげたい、との想いがある。また時には介護保険対象外(実費負担)となっても、肉親(父母等)の求める(喜ぶ)介護生活環境を選択したい場合もある。筆者は感染症対策の施設内マスク着用義務に対して、認知症の母へ家族(筆者)の顔を忘れさせない様、敢えてマスクを外して接することもある。人の顔の識別上、マスクで隠れた鼻から下の印象は非常に大きい。

理想は「オーダーメイド(custom-made)介護」である。また介護サービスレベルの担保とともに、担当いただく専門職スタッフには「一定期間」、いや少なくとも「1日」の中でじっくり腰を据えて関係構築のできる、人間味(個性)や精神面のつながりも求めたい。無論これらは、「他者の親」である多数の高齢者へ同時並行的な対応を伴う重労働も厭わず、日々笑顔でお世話いただいている施設スタッフに対して欲深い要望かもしれない。だからこそ、そうした意味で家族側も、施設サービス利用について受身や依存一辺倒でなく、許容範囲で「自身の親」の介護現場に参画し、創意工夫を図って施設側へ適時、意見具申や建設的提案を試み、時には敢えて控制することも肝要と思われる。

⇧日々大変お世話になっている介護施設、筆者母の個室に持ち込んだ電子ピアノと赤ちゃん人形

前述の通り、母に勁烈 ( けいれつ )な「外面」が表出していた折は感じ得なかった「肉親の情」が増したのは、まさに人生の巡合である。それは母自身が「恍惚の人」となり、その純真無垢な「内面」に接し始めたからであろう。還暦を間近にして漸く親孝行の何たるかを知る自分に憮然とする。母と目を合わせ言葉をかけ肌に触れ、幼少期以来の五感で接する日々に悦びを覚える自分に気付く。これまでの親不孝の借りを返し、さらには約30年前に孫として看護の責務を果たせなかった母方祖母に償う心も込めて。

※参考文献

渡辺正仁『アルツハイマー病の発見者:Alois Alzheimer』、保健医療学雑誌6 (2)、2015年 JAHS 6(2) 004

池村義明『ドイツ精神医学の原典を読む』、医学書院、2008年

有吉佐和子『恍惚の人』、新潮社、1982年

※関連学会情報

The Alzheimer’s Association International Conference(AAIC) AAIC | July 27-31, 2025 | Alzheimer's Association

Alzheimer’s Disease International(ADI) Home | Alzheimer's Disease International (ADI) (alzint.org)

International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases(AD/PD) AD/PD™ 2025 Alzheimer’s & Parkinson’s Diseases Conference (kenes.com)

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター (ncgg.go.jp)

一般社団法人日本認知症学会 HOME | 日本認知症学会 (dementia-japan.org)