【第35回】NTT(Nippon Telegraph and Telephone)と IOWN《其ノ四》―消費電力低減と気候変動・持続可能性《後篇》電気自動車(EV)移行失速―

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

①IOWN が目指す低消費電力

11月18日、NTT(Nippon Telegraph and Telephone Corporation/日本電信電話株式会社)グループ(筆者も二十年来勤仕)NTT / NTTグループ | 日本電信電話株式会社は、『IOWN の正体-NTT 限界打破のイノベーション-』を出版した。以下はそのニュースリリースからの引用。

2024年(令和6年)10月8日(構想発表から約5年で大きく進化、IOWNの「今」がわかる書籍 『IOWNの正体-NTT 限界打破のイノベーション-』発行 | ニュースリリース | NTT (group.ntt))

2019年5月の「IOWN(アイオン)構想」発表から約5年、IOWN はすでに初の商用サービス「APN IOWN1.0」の提供を開始し、推進団体である「IOWN Global Forum」には世界中から150を超える企業や団体が参加しています(2024年9月時点)。世界中に急速に広まりつつある IOWN とは一体何なのか。生成 AI やメタバース、あらゆるモノがネットにつながる IoT の普及を背景として、現在世界の電力消費量は急拡大しており、地球の持続可能性が大きな課題となっています。電力効率100倍(消費電力1/100)を目標に掲げる IOWN は、それら課題解決の切り札となってきます。IOWN がどのようにサステナブルな未来を実現していくのか、その技術的な背景や、私たちの生活・社会に与える影響、具体的なユースケースなどを幅広く紹介しています。これから新しいことにチャレンジする方、ビジネスを変えたいと思っている方、最先端の技術・トレンドを知っておきたい方など、本書を通じて多くの方々に IOWN 構想へのご理解とご賛同をいただき、共に IOWN 構想を実現する仲間になっていただきたい、という思いから、本書の発行にいたりました。

「IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)」(IOWN構想とは? その社会的背景と目的|NTT R&D Website (rd.ntt))とは、NTT(Nippon Telegraph and Telephone Corporation/日本電信電話株式会社)グループ(筆者も二十年来勤仕)NTT / NTTグループ | 日本電信電話株式会社 が提唱する次世代通信基盤(端末の情報処理まで光化)。その特徴は、情報を電気処理を行わず光波長信号のまま処理して伝送することにあり、2024年(令和6年)の仕様確定を経て、2030年代の実用化に向け開発が進められている。この IOWN を構成する主要技術分野は次の3つがある。

・All-Photonics Network:光技術による「低消費電力」「大容量・高品質」「低遅延」を特徴とする。

・Digital Twin Computing:実世界の再現を超えた相互作用(Interaction)を仮想空間上で行う。

・Cognitive Foundation:クラウドやネットワーク、ユーザ IT の構築・設定および管理・運用を一元的に実施できる。

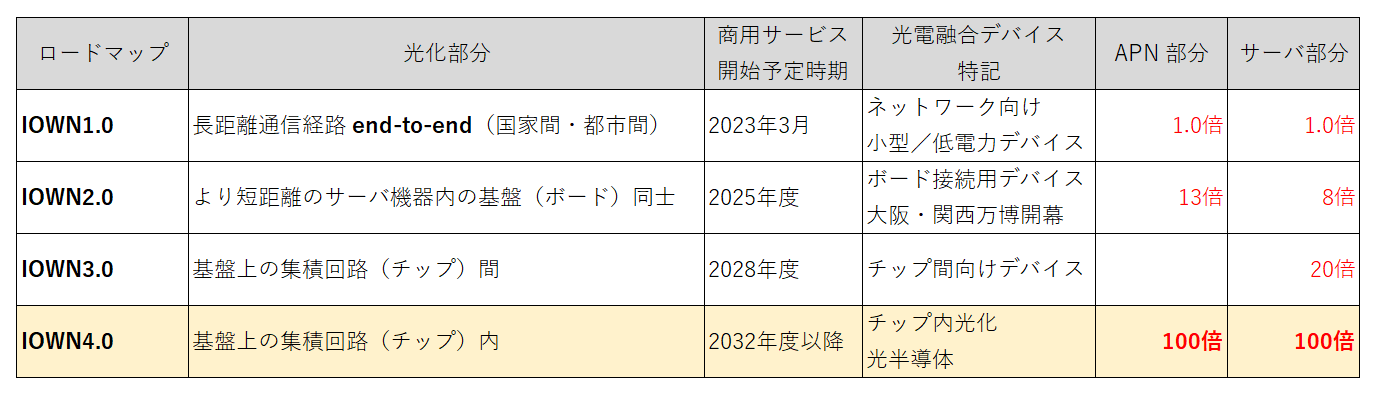

その1つ「All-Photonics Network(APN)」(オールフォトニクス・ネットワークとはなにか|NTT R&D Website (rd.ntt))は、ネットワークから端末までの end-to-end が、現在の electronics(電子)ベースから photonics(光)ベースに転換され、その鍵となる革新技術として「光電融合技術」(※2)が用いられる。これにより、「低消費電力(電力効率:100倍)」「大容量・高品質(伝送容量:125倍)」「低遅延(end-to-end 遅延:200分の1)」の実現が見込まれている。

同書『IOWN の正体-NTT 限界打破のイノベーション-』の序章で、電力消費増加の問題について次の様に触れられている。『さらに近年、電力消費の増大に拍車を掛けているのが、AI(人工知能)の急速な発展です。特に生成 AI の核を成す大規模言語モデル(LLM)を構築するには、膨大な計算処理が必要となります。最近の生成 AI には、数百億というパラメーター数を持つものがありますが、この規模の言語モデルを構築するには1300メガワット時、つまり原発1基1時間分の発電能力(1000メガワット時)を上回る電力が必要になるといわれています。しかも大規模言語モデルは1回つくって終わりではなく、定期的に更新する必要があります。このまま行くと、私たちの社会は想像を絶するほど大量の電力を必要とするようになるのです。』

また『もし電力消費が現在の延長線上で増大していけば、いつか電力の制約によって技術革新の歩みを止めざるを得なくなるかもしれません。あるいは、その前に地球の温暖化が進み人間や生物が生きられないほど暑くなってしまうかもしれません。抜本的に低消費電力化しなければ、私たちの社会はいずれ立ち行かなくなってしまうでしょう。』と懸念を表している。

「低消費電力(電力効率:100倍)」の目標達成に向けて、NTT は以下のロードマップを掲げている。

(※1)光電融合技術:電気通信システムの内部構成において、電気信号を扱う回路と光信号を扱う回路を融合し、同じ回路内で双方の信号を混在させ最適処理する技術

②「気候変動」「二酸化炭素排出」「電力消費」三者の関係性

「地球温暖化」だ「異常気象」だ「猛暑」だといわれて久しい。1990年代以降、すでに彼是30年になろうか。特にここ数年は、夏季の積乱雲(入道雲/Cumulonimbus)の鉛直方向への発達度合が異様なまでに映り、突発的な雷雨(Torrential Thunderstorm)の頻度も増している(筆者認識)。気候変動(Climate Change)問題は現在地球上で確実に起こっている事実であり喫緊の国際問題である。他方、「持続可能性」(Sustainability)とは、将来世代(中長期)に向けた持続可能な観点から、「経済の発展・開発」と「自然環境・格差なき社会の保全」との二律背反解消と循環・調和の実現を目指した高邁な概念である。直言すれば、化石燃料等の「枯渇資源」から環境負荷の小さい「再生可能資源」への移行取り組みを指す。近年は、環境(Environment)や気候変動の問題に包摂し同じ文脈の中で論じられる。これらについて現在一般化しているのは以下の論法であり、本稿ではこれについて検証する。

1.【現状】地球規模の気候変動が発生

2.【原因1】気候変動の最大原因=二酸化炭素(carbon dioxide/化学式:CO2)(以下、「CO2」)による地球温室効果ガス

3.【原因2】CO2 排出の最大要因=発電所などの「エネルギー転換部門」

4.【原因3】最大の発電種別=火力発電(総発電の73%/2022年度)(※2)/火力発電で用いられる燃料=化石燃料(石油・石炭・天然ガス等/炭素が燃焼する過程で酸素と結合し CO2 が発生)

5.【対策A】発電や自動車/製鉄高炉等で用いられる燃料/原料をクリーンエネルギー/再生可能エネルギー(太陽光、水力、Biomass、風力/還元鉄を押し固めた HBI:Hot Briquetted Iron 等)へ転換・代替(あるいは原子力発電⇒2011年発生の東日本大震災後に火力発電の割合が増加)

6.【対策B】データセンタ等における電力消費を低減

「全国地球温暖化防止活動推進センター」(JCCCA:Japan Center for Climate Change Actions)の報告資料「日本の部門別二酸化炭素排出量)(2022年度)」 4-04 日本の部門別二酸化炭素排出量(2022年度) | JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター によると、日本における2022年(令和4年)度の温室効果ガス排出・吸収量は約10億3,668万トン(CO2 換算)に上る。また部門別 CO2 排出量【電気・熱配分前】(2022年度)の上位をみると、以下の通り。

1.「エネルギー転換部門」(発電所の排出):4億2,016万トン(割合:40.5%)

2.「産業部門」(鉄鋼・化学分野などの工場排出、今後の AI 普及に伴うデータセンタ/サーバの電力消費):2億5,257万トン(割合:24.4%)

3.「運輸部門」(自動車走行時の排出):1億8,486万トン(割合:17.8%)

4.「業務その他部門」(商業・サービス・事業所):5,680万トン(割合:5.5%)

5.「家庭部門」:4,964万トン(割合:4.8%)

また「経済産業省 資源エネルギー庁」 安定供給 | 日本のエネルギー 2022年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」 |広報パンフレット|資源エネルギー庁 によると、日本における一次エネルギーの構成割合(2021年度)の上位をみると、以下の通り。

1.石油:36.3%

2.石炭:25.4%

3.液化天然ガス(LNG:Liquefied Natural Gas):21.5%

4.水力:3.6%

5.原子力:3.2%

6.クリーンエネルギー/再生可能エネルギー等:10.0%

(※2)経済産業省 資源エネルギー庁 発電方法の組み合わせって? | マンガでわかる 電気はあってあたりまえ? |広報パンフレット|資源エネルギー庁

③電気自動車(EV)への移行・失速の背景

近年、「環境に優しい」「地球に優しい」(また「弱者・少数者に優しい」「下位者に優しい」)など、兎角(とかく)社会で「優しさ」が喧伝されている。上述の部門別 CO2 排出量で上位を占める「運輸部門」すなわち自動車走行時の CO2 排出に関して、2023年末以降における欧米市場での電気自動車(EV:Electric Vehicle)(以下、「EV」)販売の失速が報道されている。これに伴い主要自動車メーカーや系列部品メーカーにとって、EV の開発・工場建設、生産・発売に関する計画や時期の見直しが余儀なくされている。

EV はモーターのみを動力源(powertrain)としている。EV 需要が停滞している原因は以下が挙げられている。

・高価格(製造コストの3~4割を占める「リチウムイオンバッテリー」価格が押上げ)

・充電の問題(充電 infrastructure=「急速充電」station の普及が進んでいない、ガソリン車の満杯給油の所要時間が3~5分間であるのに対し、EV は「普通充電」(自宅等)で満充電に10時間以上所要、「急速充電」(充電 station 等/1回最大30分の時間制限有)で20kWh程度の充電量=満充電に至らない)

・航続距離が短い(ガソリン車が満杯給油で500~800km以上走行可能であるのに対し、EV は満充電で200~500km程度)

・EV の「走行時」だけでなく、「製造時」「廃棄時」「(充電から辿る)発電時」(火力発電等)など、ライフサイクル全体での CO2 排出量の考え方

・一部の国での購入補助金制度の終了

これに対して、日本のトヨタ自動車株式会社 トヨタ自動車WEBサイト を代表とする、ハイブリッド車(HV:Hybrid Vehicle)(以下、「HV」)販売の好調が報道されている。HV はエンジンとモーターを動力源(powertrain)に併せ持っている。HV 需要が伸長している原因は以下が挙げられている。

・手頃な価格

・圧倒的な低燃費(ガソリン代の節約/コストメリット)

・充電不要(減速時の回生ブレーキによる回生充電)

・使い勝手の良さ

筆者も以前、トヨタ自動車株式会社の初代「PRIUS」(1997年販売開始の世界初・量産 HV )を所有していた。購入の動機は、単純に燃費性能と充電不要の点であった。今後、運輸交通分野においても、EV の初期需要が一巡し、達成の道筋が定めにくい脱炭素の「理念」より経済性を重視した「現実解」が求められる様相がみてとれる。

※参考文献

島田明・川添雄彦『IOWN の正体-NTT 限界打破のイノベーション-』、日経 BP、2024年

澤田純(監修)、井伊基之・川添雄彦(著)『IOWN 構想 ―インターネットの先へ』、NTT 出版、2019年

関口和一/MM 総研『NTT 2030年世界戦略 「IOWN」で挑むゲームチェンジ』、日本経済新聞出版、2021年