【第37回】日本神話の神々《其ノ一》天穂日命(Amenohohi)⇒土師(Haji)⇒菅原(Sugawara)系譜と梅鉢紋《前篇》―寛平の治と摂関政治―

⇧(写真上)「菅家廊下(かんけろうか)」(※1)(大阪天満宮境内)、(写真左下)北野天満宮、(写真右下)大阪天満宮

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

「梅鉢紋」は、梅の花を好んだとされる平安時代の公卿(くぎょう)(※2)・菅原道真(すがわらのみちざね)公所縁(ゆかり)の家紋として夙(つと)に知られている。菅原姓(菅原氏を出自とする)前田氏の一門が全国に広がる中、武家では戦国大名・前田利家公を藩祖とする、百万石の大藩・加賀前田家の「加賀梅鉢紋」が最も知られている。なお当社ロゴマークは、当家家紋「丸に梅鉢」から着想を得ている。

(※1)菅家廊下:平安時代前期、清公(きよきみ)公・是善(これよし)公・道真公と3代にわたって「文章博士」(もんじょうはかせ)を輩出した菅原氏の私塾、元来は菅原氏当主の書斎であった「山陰亭」(さんいんてい)で講義が行われていたが、生徒数の増大につれて書斎につながる廊下(寝殿造の中門廊)で講義が行われたことから、後世には「菅家廊下」と呼称

(※2)公卿:「太政大臣」「左大臣」「右大臣」および「摂政」「関白」を「公」(こう)、「大納言」「中納言」「参議」および「三位」以上の朝臣(あそん)を「卿」(けい)と総称

⇧(写真上)「丸に梅鉢」(大阪府堺市霊園内の当家墓所)、(写真左下)筆者母方曾祖母の生家(前田家)の歴史『ファミリーヒストリーブック』(制作:家樹株式会社)、(写真右下)当社ロゴマーク(社章)

⇧【参考】当家墓石の建立・管理で先代より多年に亘り高配を賜る「有限会社 石総」様(四国銘石・庵治石・大島石・産地直売店) 大阪府堺市 お墓 墓石専門店 有限会社石総

①天穂日命・土師氏から菅原道真公への系譜

菅原道真公はまた、学者、漢詩人、政治家で「文章博士」(※3)や「讃岐守」(さぬきのかみ)「蔵人頭」(くろうどのとう)として知られ、官位は従二位・右大臣(贈正一位・太政大臣)。没後に「天満大自在天神(てんまんだいじざいてんじん)」として信仰の対象となり、北野天満宮(当時の平安京北郊)は公が祀られた天神信仰の中心となる天神である。公は現在「学問の神様」としても広く親しまれている。

(※3)文章博士:大学寮(だいがくりょう:律令制の下に設けられた官僚育成機関)に属して詩文と歴史を教授した最高位の教官

⇧北野天満宮、2023年(令和5年)1月撮影

⇧大阪天満宮(1/3)、2023年(令和5年)1月撮影

⇧大阪天満宮(2/3)、2023年(令和5年)1月撮影

⇧大阪天満宮(3/3)、天神橋筋商店街、2023年(令和5年)1月撮影

菅原氏の系譜を古代に辿る先にあるのが土師氏(はじし)と称される古代氏族(Clan)で、天皇(大王:おおきみ)や高官の墳墓造営や埴輪制作、また喪葬(そうそう)儀礼などの重要な職掌を担っていた。土師氏の系統は、「百舌鳥・古市古墳群」 百舌鳥・古市古墳群 日本語TOP|世界遺産 百舌鳥・古市古墳群(もず・ふるいちこふんぐん) (※4)、すなわち巨大「前方後円墳」で知られる「百舌鳥耳原」(もずのみみはら)地域(現・大阪府堺市内)の「仁徳(にんとく)天皇陵古墳」や「履中(りちゅう)天皇陵古墳」、また「古市」(ふるいち)地域(現・大阪府羽曳野市・藤井寺市内)の「応神(おうじん)天皇陵古墳」等の造営に関わったとされる。なお「百舌鳥耳原」について、筆者の母方祖父母が(下記の)東住吉区から居を移した地域(堺市指定の大仙風致地区)(※5)であり、筆者も生まれ育った当地で現在も居を構えている。菅原氏は、道真公の曽祖父にあたる菅原古人(すがわらのふるひと)公が、この土師氏からの改姓を申し出たことに始まっている。

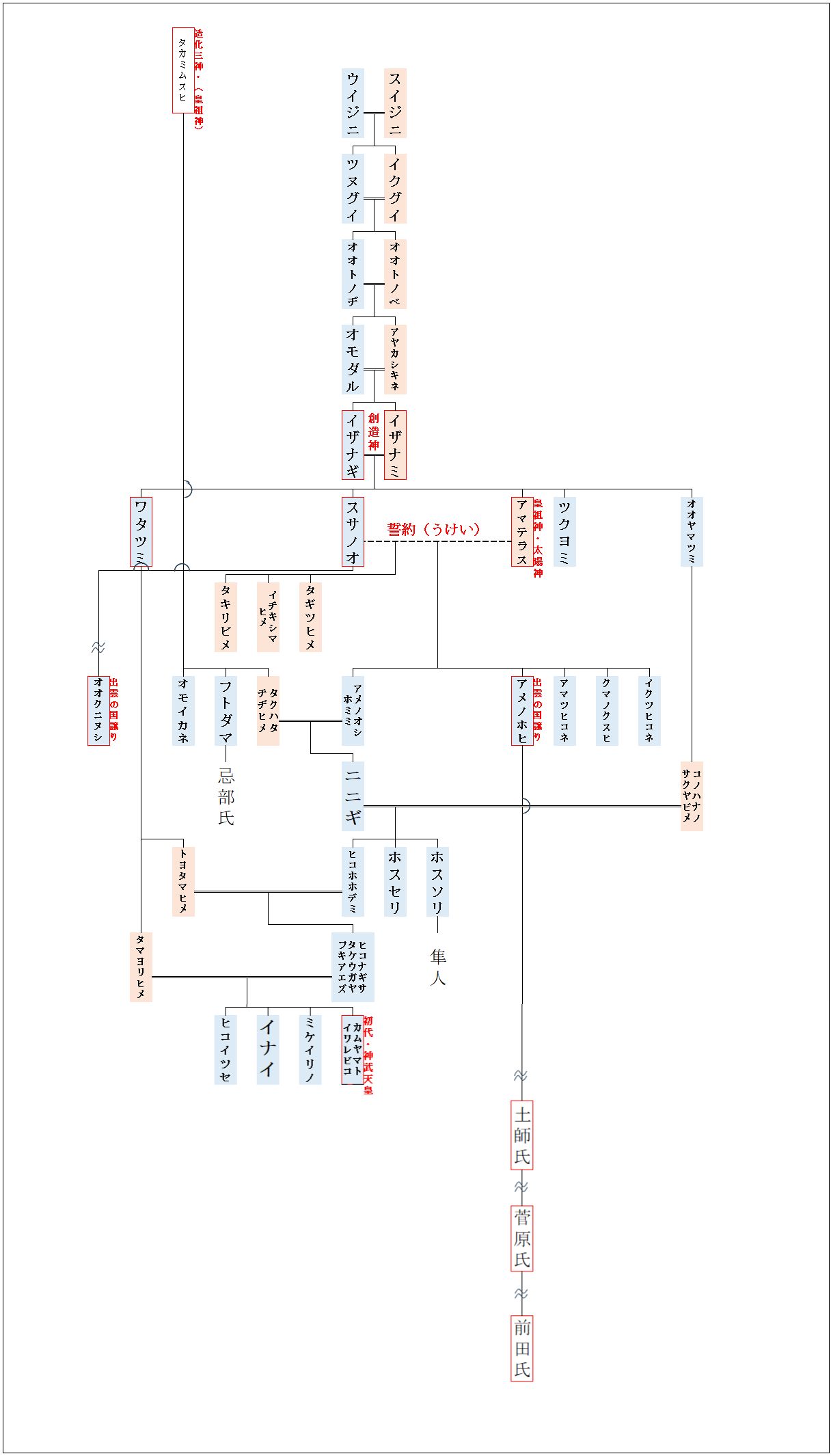

さらに日本神話(「日本書紀」「古事記」等)の代まで遡る先にあるのが、菅原氏や土師氏の始祖(祖神)である男神・天穂日命(あめのほひのみこと)で、女神・天照大御神(あまてらすおおみかみ)の第二子にあたる。天穂日命はまた、「出雲国造(いずものくにのみやつこ)/出雲氏」の始祖、および「出雲大社」の「御祭神」(※6)として知られている。天穂日命は旧出雲国内だけでなく日本各地の神社において祀られており、その一つ、大阪市東住吉区の「山阪神社」 大阪市東住吉区:080 山阪神社 (…>東住吉100物語>寺社・史跡・伝承) について、筆者の母(およびその兄・双生子)もまた氏子である旨伝え聞いている(筆者の母方祖父母一家がかつて大阪市東住吉区に居住)。

(※4)百舌鳥・古市古墳群:2019年(令和元年)世界遺産に登録

(※5)風致地区:都市計画法により「都市の風致を維持するため定める地区」と定義され、都市における樹林地、丘陵地、水辺等の良好な自然的景観に富んでいる区域や、良好な住環境を維持している区域、古墳等の歴史的意義のある区域 堺の風致地区 堺市

(※6)天穂日命:出雲大社境内の摂末社、氏社(うじのやしろ)(北) 摂末社 | 出雲大社

【参考】日本神話の系図(「日本書紀」「古事記」表記を基に筆者作成、薄青:男神/薄赤:女神) 家系図をエクセルで作る方法を動画で解説!無料テンプレート付き! | 家系図作成の家樹-Kaju-

⇧(写真上)仁徳天皇陵古墳・拝所遠景、(写真下/左・中)堺ライオンズクラブ寄贈の復原模型、(写真下/右)仁徳天皇像

⇧履中天皇陵古墳、2017年(平成29年)2月撮影

⇧天穂日命を祀る大阪市東住吉区の「山阪神社」

②宇多天皇の親政「寛平の治」

菅原道真公は宇多(うだ)天皇に重用された忠臣として名高く、その「寛平の治」(かんぴょうのち)に大きく寄与した。本稿では公の政治家としての側面に着目するとともに、天皇や藤原氏によるこの時代の政治状況に触れる。宇多天皇は朝廷に「関白」の官職を初めて設け、摂政・藤原基経(ふじわらのもとつね)公をこれに任官。同公の没後には「天皇親政」を行い、皇太子・敦仁(あつぎみ)親王(後の醍醐天皇)へ譲位の後は、京に自ら開創した「仁和寺」(にんなじ)世界遺産 真言宗御室派総本山 仁和寺 にて出家、初の法皇となった。

藤原氏を「外祖父」にもたない宇多天皇が、関白・藤原基経公の没後に執り行った「寛平の治」は、菅原道真公の主導によるもので、律令制(奈良時代)への回帰を強く志向しつつも、「律令国家」に代わる「王朝国家体制」に転換する準備期にあたる。これは「摂政」「関白」を置かない政治体制の下に各種の政治改革を行うものであった。宇多天皇は、藤原基経公の嫡男・藤原時平(ふじわらのときひら)公を「参議」に留め、源能有(みなもとのよしあり)公を事実上の首班として、菅原道真公や平季長(たいらのすえなが)公等の近臣を重用した。また醍醐天皇の代では、藤原時平公を「左大臣」、菅原道真公を「右大臣」として、共に「内覧」(ないらん)に当てた。

こうして、特権的な皇族・上級貴族の「院宮王臣家」(いんぐうおうしんけ)が地方の「富豪の輩(ともがら)」(有力農民)と結託した大土地(荘園)所有を牽制し、有力貴族や寺社勢力等の「権門勢家」(けんもんせいか)を抑えて、「蔵人所」(くろうどどころ)の充実や「検非違使庁」(けびいしちょう)の権限拡充など、天皇直属機関の強化を行った。さらに「遣唐大使」に任命された菅原道真公の建言により、国情が不安定で衰退していた唐へ、もはや渡航の危険を冒す必要がないとして、「遣唐使」が廃止された。こうして生まれたこの時代の文化は、「十二単」(じゅうにひとえ)や「かな文字」に代表される「国風(こくふう)文化」と称される。

③藤原北家による摂関政治の確立と衰退

天皇が幼少である場合(幼帝の即位)への対応として、天皇を補佐し政治の重要事を判断する役職を「摂政」(せっしょう)、また成人した天皇を補佐し政務を執り行う役職を「関白」(かんぱく)という。「摂関政治」とは9世紀半ば以降、藤原氏が「太政官」(だじょうかん)の上に立ち、この「摂政」「関白」あるいは「内覧」(「太政官」から天皇に上奏される文書に予め目を通す官職)といった要職を代々独占し、天皇を凌ぐほどの政治の実権を掌握した体制をいう。藤原氏の成り立ちをみると、飛鳥時代から奈良時代初期、蘇我氏を滅ぼした「大化の改新」の功労者、中臣鎌足(なかとみのかまたり)公が天智天皇から「藤原姓」を賜わったことに端を発する。その次男で藤原家当主・藤原不比等(ふじわらのふひと)公は、自分の娘を天皇に嫁がせ、生まれた男児を次の天皇にすることで「外祖父」(がいそふ:天皇の母方の父)となり、天皇の外戚として政治に大きな影響力を及ぼしていく。その背景にあったのが、誕生した子どもは妻の実家で預かり、妻の父が教育・後見するという当時の慣行。そのため、有力者はこぞって自分の娘を天皇に嫁がせ、将来の天皇を自分の影響下に置こうと図った。

次に「藤原北家(ほっけ)」とは、藤原氏の中で最も権力を持った一族を指す。藤原不比等公の次男で藤原北家の祖となったのが藤原房前(ふじわらのふささき)公であり、その4代のちに平安時代に現れたのが藤原良房(ふじわらのよしふさ)公で初の摂政となる。この藤原良房公の甥で養子となったのが前述した藤原基経公にあたる。同じく前述した藤原時平公の弟の藤原忠平(ふじわらのただひら)公は、醍醐天皇が危篤となると幼少の朱雀天皇への譲位と同時に「摂政」に任じられ、天皇が成人すると改めて「関白」に任命された。天皇の成人に伴う「摂政」から「関白」への地位の異動はこれが初の例となった。以降、明治維新まで「摂政」「関白」が常置されることとなり、藤原忠平公の子孫がこれらを独占した。「摂政」「関白」を輩出する家系を「摂関家」(せっかんけ)と呼び、役人の任命権に深い関わりを持っていたため、中・下級の役人は「摂関家」に付き従った。貴族たちも自分の地位と経済的な基盤の確保に熱心で、地方の政治も「受領」(ずりょう)と称される「国司」(こくし)に委ねるなど政治の乱れに拍車がかかった。

10世紀末には、藤原氏の内部でも「氏長者」(うじのちょうじゃ)の座を巡って、親族間の権力争いが繰り広げられていった。この争いを制したのが、藤原忠平公の流れで2代のちの藤原道長(ふじわらのみちなが)公であった。これにより藤原摂関家は絶頂期を迎え、多くの荘園の寄進も受けて栄華を極めた。藤原道長公は、自分の娘4人を「皇后」や「皇太子妃」として絶大な権力を手にし、後一条天皇の「外祖父」として「摂政」に就任した。藤原道長公の嫡子である藤原頼通(ふじわらのよりみち)公も、後一条天皇の「外伯父」(がいはくふ:天皇の母方の叔父)として朝廷に君臨。後朱雀(ごすざく)天皇、後冷泉(ごれいぜい)天皇の時代に「摂政」「関白」に就任している。

「摂関政治」はその後、11世紀末の「院政」の登場とともに衰退に向かう。後三条天皇は(9世紀後半の宇多天皇以来)藤原氏を「外祖父」にもたず、「延久の荘園整理令」などの積極的な政治改革に努め、荘園を経済基盤とした藤原氏の勢力弱体化を図った。後三条天皇は即位から4年半後、子の貞仁(さだひと)親王(後の白河天皇)に譲位。この白河天皇の后(きさき)は、藤原道長公の孫にあたる関白・藤原師実(ふじわらのもろざね)公の娘であるため、後三条天皇は藤原氏による外戚としての将来の大きな権力阻止に動いた。すなわち、白河天皇の皇太子に白河天皇の異母弟の実仁(さねひと)親王を、その次の皇太子にも同様に白河天皇の異母弟の輔仁(すけひと)親王を立てる。しかしその後、白河天皇は実子の善仁(たるひと)親王(後の堀河天皇)に譲位。「院庁」(いんのちょう)で政務を執る「院政」を敷き始めた白河上皇(法皇)の時代には、天皇の「外祖父」が政治の実権を掌握した従来の慣例が効力を失い、「摂関政治」は終焉を迎えたとされる(ただし時を同じくして、藤原氏による「摂関家」自体の世襲体制は確立)。

※参考文献

今正秀『摂関政治と菅原道真』、吉川弘文館、2013年

森公章『天神様の正体: 菅原道真の生涯』、吉川弘文館、2020年

家樹株式会社・有田仁『ファミリーヒストリーブック』、家樹株式会社、2023年