【第19回】伝統的価値観(Traditional Values)《其ノ一》―「時代精神」(Zeitgeist)と「善悪の彼岸」(Jenseits von Gut und Böse)―

⇧「髙島屋大阪店」なんさん通り側ウインドー内に設置の「ファミリー」記念像(富永直樹氏制作)、筆者画像処理

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

①令和の世と時代精神(Zeitgeist)の受容

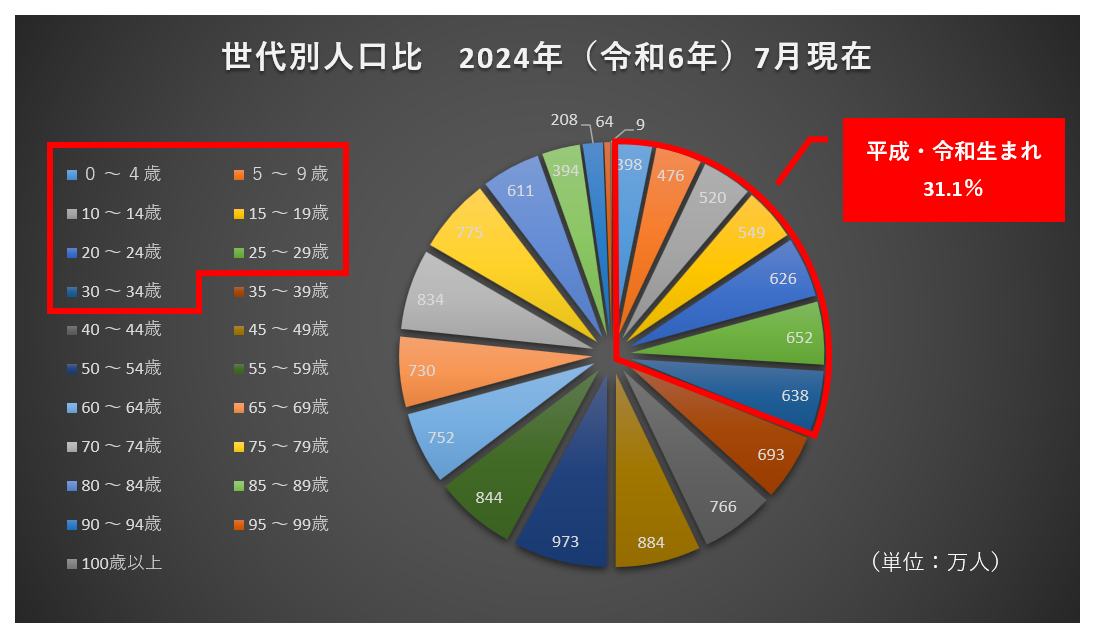

「最近の若い者は・・・」。これはいつの世も年長世代が若年世代に対して漏らす言葉である。総務省統計局の「人口推計/2024年(令和6年)7月報(概算値)」 202407.pdf (stat.go.jp) によると、日本の総人口は1億2396万人、そのうち「平成・令和」生まれの世代(0~35歳)は3859万人(同統計の「0~34歳」値で算出)と、総人口比で31.1%を占めるに至る。筆者は1980年代終盤の新入社員の時期、「昭和一桁」「焼け跡世代」また「団塊世代」といった年長世代から「新人類」と呼ばれた世代。これは、従来の常識からは理解しがたい価値観や感性をもつ若年世代を評して「新しく現れた人類」を意味した。そうした筆者から見ても違和感を覚えざるを得ない「平成」世代(集団)が、日本社会において早や一定の存在感や影響力を有する事実に隔世の感を覚える。なお平成世代は米国での呼称に倣い「Y世代」「Z世代」とも呼ばれ、もはや世代の呼び方さえ Alphabet ということに無味乾燥な様(さま)を感ずる。

⇧日本および米国(世界)の世代区分(生年)と主な出来事、世代を区切る年については諸説有り

⇧総務省統計を基に筆者作成

「時代精神」(※1)とは、ある時代において「支配的」で「普遍的」と捉えられていた、社会全体に共有される「精神的傾向」を指し、「同調圧力」(Conformity Pressure)とも換言できる。特に「歴史学」においてそれは、後世の価値観からは「非合理的」で「不適切」と映り、また大きな「違和感」(Discomfort)を伴う側面がある。近年、時代劇や過去(昭和期)のドラマ・映画作品のTV放送において、冒頭に「本作には現代の社会通念では不適切と思われる用語(放送禁止用語・差別用語)や表現が含まれますが、著作物の Originality や時代背景を尊重し制作当時のまま放送します。」などの断り書きが入るのが、まさにそれである。<参考>「ヘリテージ財団」(The Heritage Foundation)ウェブサイト Political Correctness and the Suicide of the Intellect | The Heritage Foundation 本稿では、筆者が違和感を覚えざるを得ない、過度な「多様性」尊重に同調する昨今の社会状況と「時代精神」の受容について、以下複数の領域から考察する。

1.「文化思想」の領域―Political Correctness の跋扈と同調圧力

2.「政治・軍事・経済」の領域―民主主義は絶えず揺れ動くも目的地なきもの

3.「科学技術」の領域―急速なデジタル化と Smartphone 依存による負の側面

4.「医療・環境」の領域―面妖な覆面社会と気候変動問題における脱炭素理念の幻想

5.「労働環境」の領域―Harassment の喧騒と弛緩し続ける諸要素

6.「国際潮流」の領域―リベラルの拡大と Political Correctness

7.「母国語教育」の領域―歯止めなき日本語の誤用と外来語の濫用

(※1)時代精神:ドイツ人哲学者 Johann Gottfried von Herder、Georg Wilhelm Friedrich Hegel、Wilhelm Christian Ludwig Diltheyらにより提唱され深められた概念

②「多様性」(Diversity)同調社会への違和感

1.まず、「信仰心」や「愛国心」また昨今喧しい(かまびすしい)「性差」(Gender)の問題など、「文化思想」領域の状況から取り上げる。筆者が幼少期から子供時代を過ごした1970年代は、60年余もの年月を刻んだ長い「昭和」期の中でも終盤にあたり、大東亜戦争(対米戦争)後の混乱期を経た「高度経済成長」の中、社会全体に「おおらか」で物事に「寛容な」精神が残っていた「古き良き時代」として回顧される。また家庭では三世代が同居する「大家族」の、職場では「終身雇用」「年功序列」の(ここでも大家族的な)枠組みが十分に機能していた最後の時代であったと言えよう。(そうした中で、1950年代から1960年代に米国で興った「公民権運動」がこの時期から我が国でも一般化)

翻って「平成」期以降(特に2010年代より顕著化)、兎角(とかく)物事が「善悪二元論」で割り切られ、「政治的適正性」(Political Correctness)の跋扈(ばっこ)とこれに伴う「同調圧力」が年を追うごとに社会状況を複雑化させている。これは、立法、行政、司法に次ぐ「第4の権力」と呼ばれるメディア(報道機関)による増幅の側面が大きいと思われる。「多様性」(Diversity)や「平等」(Equality)など、「社会的正義」や「潔癖性」を過度に尊重する社会状況は、ある種の「息苦しさ」や「窮屈さ」を伴い「功罪」相半ばするものに感じられる。裏を返せば「昭和」期の社会は「陽」一極に囚われず「陰陽」「中庸」の概念に立脚し、ある種の「懐の深さ」や清濁併せ呑む「器量」を「暗黙知」として有していたと回顧される。「陰陽」(Yin and Yang)とはすなわち、万物は「陰陽両極」に立っており、「陰陽互根」(陰・陽の互いの存在で己が成り立つ)また「陰陽可分」(陰中の陽、陽中の陰、という状態がある)であるとするもの。この様に「文化思想」領域では、「平成」期以降の長い周期で大幅に「硬直化」している様に感じられる。

2.次に「政治・軍事・経済」の領域に移る。「政治分野」(近代社会では「民主主義」と同義)は常に「不安定」な状態であり、さながら振り子の様に短い周期で、相対的にその都度「右」へ「左」へと揺り動かされる。社会は「変化」(Change)し「改革」(Reform)されるものの先には進んでおらず、「進歩」(Progress)という観念は意味をなさない様に思われる。京都大学名誉教授で社会思想家の佐伯啓思(さえきけいし)氏は、その著書『さらば、民主主義―憲法と日本社会を問いなおす』の序章で、英国の政治哲学者 Michael Joseph Oakeshott 氏による、「政治」を航海に見立てた思想を引き合いに出している。『海原は底知れず、果てしない。停泊できる港もなければ、出航地も目的地もない。その企ては、ただ船を水平に保って浮かび続けることである。』

また「軍事分野」についても、歴史的な時代状況や国際情勢、経済情勢などによって、国家間、地域間の「同盟関係」や「対立構造」が変化し得る。それはあたかも「昨日の敵は今日の友」といった感がある。そして「経済分野」も、さながら振り子の様に短い周期で、相対的に進歩/後退(景気の浮揚/減速)を繰り返せども、絶対的な「変化」や「進歩」を生み出すものとは性質の異なる、ある種の「恒常性」を保つものに思われる。

3.「科学技術」領域についてみると、長い人類史における過去の時代と比較した際、この半世紀の「進歩」の速度は驚異的である。特に各産業分野(軍需利用を含む)における IT(Information Technology/情報技術)の発展と普及は目覚ましく、社会がその受け入れを拒否できないほどの強制力や不可逆性を有している。一方で「科学技術」は多大な弊害も社会へもたらしてきた。とりわけ急速に際限なく推し進められる「アナログ」から「デジタル」への移行である。すなわち1990年代頃(平成期)より一般に普及した Internet や PC 端末が挙げられる。特に近年の Smartphone(等の携帯情報端末)の利用がもたらす負の側面は看過できない。さらに昨今では「人工知能」(AI:Artificial Intelligence)の登場によって、「効率性追求」の名の下に労働環境上の懸念(雇用機会の喪失)や知的財産権上の問題(著作権の帰属等)が浮上している。

さらに SNS(Social Networking Service)の歯止めなき利用拡大は、さながら現代の「落書」(らくしょ)の温床となりえる。そこでは不特定多数の「私的」な感情や利益が充満し、絶えざる不満を生み出す。また利用者の「承認欲求」(※1)の充足に駆り立てる、典型的な「衆愚政治」の舞台と言えよう。

4.「医療・環境」の領域について述べる。「医療分野」では「令和」の世はその幕開けから、社会全体が新型コロナウイルス感染拡大に伴う大きな「閉塞感」に覆われた。対面での交流や外出・消費等の自粛、ワクチン(Vaccine)接種(複数回)の勧奨・努力義務、飛沫飛散を抑制するためのマスク着用強制等である。とりわけマスク着用による閉塞感はまさに「1億総マスク」とでも形容すべき、相手の顔(の過半部)や(真の)表情が読み取れない、面妖な「覆面社会」の様相を呈した。Pandemic(世界的伝染病)の脅威が前面に打ち出され、感染拡大防止が何よりも最優先とされた。職場や商業施設においては「三密」(密閉・密集・密接)の回避やアクリル板で仕切られた空間が拡大し、「働き方改革」(後述)とも相まって在宅勤務やオンライン会議が常態化。こうして人間社会から、五感による心の触れ合いの機会が徐々に毀損され、コロナ対応に国際社会が翻弄された数年間で、折からの「殺菌漂白社会」の世相に一気に拍車がかかったといえよう。

「環境分野」に関しては、短く見て21世紀に入ってからの20年余、長く見て1990年代以降の30年余もの間、「気候変動」(地球温暖化)問題に対して地球レベルでの取り組みが継続されてきた。にもかかわらず、今もって解決の糸口が見えず最低限の「改善の兆し」さえ得られていない。夏季の気温上昇だけを捉えても、上述期間で気温が下がっていない(温暖化前に戻っていない)どころか、年毎の上昇幅が緩慢化している様子さえ見受けられない。この「結果」から帰納するに、取り組まれてきた施策の「前提」や「理念」自体が、大きく的を外れていたと考えざるを得ない。すなわち「脱炭素(CO2)」や「持続可能性(Sustainability)」といった考え方を、今後も継続する真義や(逆にそれにより増加する)弊害を真剣に考慮する時期にあるのではないか。

5.「労働環境」領域(主に大手企業の事務職)においては、「社会的強者」(男性・上位階級者など)に対する過度で際限のない「誹謗中傷(所謂 Harassment)認定」に忌避感と疲弊が増している。筆者には、この(平たく表現すれば)「強い者いじめ」は「社会的弱者」からの逆差別の一種と認識される。この風潮は「昭和」の価値観からはあまりに「無粋」(ぶすい)で「狭量」(きょうりょう)に映り、「おおらか」で「寛容な」人間関係を失わせ「無味乾燥」な方向に向かっている。Harassment 関連の喧騒(主流派大手メディアによる報道)は、まさに過度な「多様性」尊重と Political Correctness の最たるものといえる。2000年代以降は、「服装規定の大幅緩和」(軽装の通年許容、スーツ・ネクタイ・制服離れ)や「対等意識の推奨」(職場での「役職呼称」や「固定席」の廃止)が定着している。昨今では「働き方改革」や DX(Digital Transformation)の名の下に、新型コロナウイルス感染拡大への対処策(特別措置)に端を発する勤務地選択の自由化(「在宅勤務」の奨励)が常態化。この様に我が国の労働環境は従来からの「規律」や「秩序」が「弛緩」、「歪度(わいど)」が増し「多様性」に対して際限なく寛容な方向に流されている様に思われる。

(※2)承認欲求:米国の心理学者 Abraham Maslowの説く「欲求5段階説」すなわち(1)生理的欲求 (2)安全欲求(3)社会的欲求(4)承認欲求(5)自己実現欲求、の第4段階

【後日追記】『米企業に「出社強制」の波』 2024年(令和6年)9月22日付、日本経済新聞(朝刊)より

本年に入り、米国企業における「働き方」がようやく「原則、出社」に回帰しつつある。日本経済新聞社の調査によると、IT 大手の Amazon.com, Inc. や IBM(International Business Machines Corporation)、また流通大手の Walmart Inc. や金融大手の Bank of America Corporation など、主要100社のうち58社で「週3日乃至(ないし)5日の出社」を義務付ける発表が目立つ。さらにはこれに拒否・違反した場合の懲戒処分も課されるなど、その方向性は堅固なものとなりつつある。生産性や倫理の低下がみられた「(多様な)働き方」をコロナ禍前の状態に戻したい「経営側の本意」が率直に表明され出すとともに、「働く(実社会と関わる)ことの本質」へと立ち戻る「潮目の変化」が窺える。

6.こうした状況を「国際潮流」の領域で捉えると、西側民主主義国や国際連合が推し進める「多様性」や「平等」また「グローバル化」(Globalization)等に総括される。またこれらを免罪符として、「個人の自由」の過度な尊重と「社会秩序」の崩壊、また「社会的弱者・少数者の有り様」を含んだ「伝統的価値観」の縮退を感じる。同時に、この数十年間の長い周期における国際政治の力学、すなわち政治社会思想における「リベラル」(Liberalism)の拡大と「保守」(Conservatism)の縮退、また Political Correctness の際限なき跋扈が感じ取れる。そしてこれらの潮流は往々にして「二重規範」(Double Standard)を生じつつ、不可逆的に進行している様に思われる。

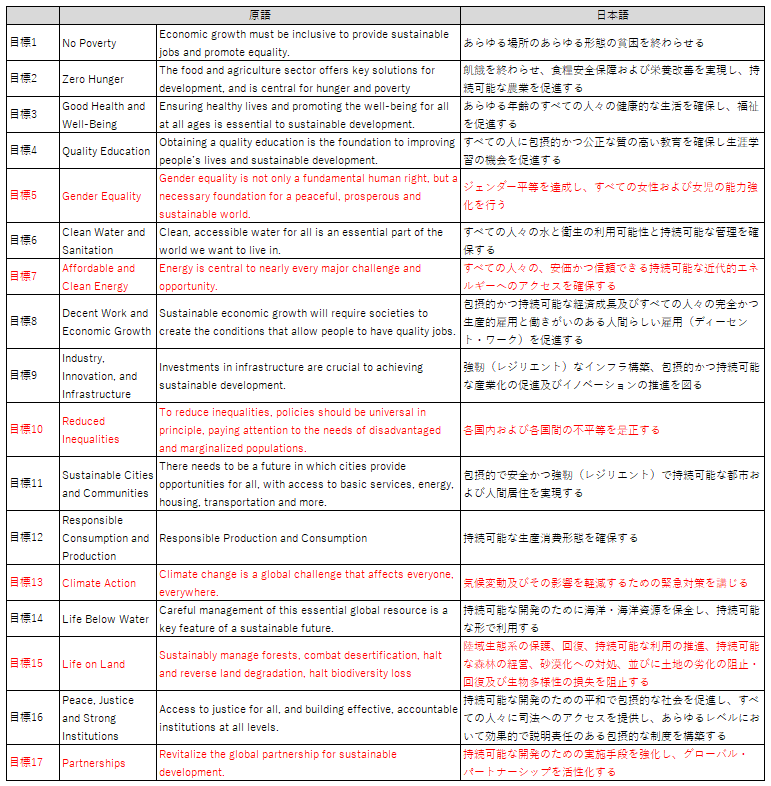

2015年、米国 Barack Obama 民主党政権時に国連総会で採択された「持続可能な開発目標」(SDGs:Sustainable Development Goals)。 Take Action for the Sustainable Development Goals - United Nations Sustainable Development 持続可能な開発目標 | 国連広報センター 以下は17にも上る目標の内容、また画像(17色の Color Wheel ピンバッジ)はその関連である。

7.これに関係するものとして「母国語教育(政策)」の領域は、国家主権や「国体」(國體/国家体制)護持の要諦に関わる。「日本語の誤用」(憫然なまでの誤用、過度の字句省略・短縮、冗長表現(二重敬語)、語尾伸ばし、表現の稚拙化等)、また「外来語の濫用」(日本独自の造語である「和製外国語」や、外国語の片仮名表記による「片仮名語」、特に原語の不適切な形での省略・短縮)が問われて久しい。時代を経るごとにその状況は深刻化・全世代化し、一定の節目で国家(文部科学省)としての指針策定や是正が図られる必要性を感じる。

③白河の 清きに魚も 棲みかねて 元の濁りの 田沼恋しき

千思万考するに古今東西、それぞれの社会において共有された「価値観」や「時代精神」(Zeitgeist)が存在し、後世においてもそれらは「善悪の彼岸」(Jenseits von Gut und Böse)(※3)で受けとめられるべきと思われる。諸事兎角(とかく)、「改革」「変化」を是として「多様性」の喚起に喧しい(かまびすしい)昨今、「守旧」「護持」の選択肢や「緩んだ箍(たが)を締める」観点も時として肝要であろうと思われる。また行き過ぎた「平等」の追及は「悪平等」と化す。これに対して、個々の特性や適性に叶った「公平」に眼目が置かれるべきと思われる。

平和に慣れた「元禄」の世に民(たみ)を大いに惑わせた『生類憐みの令(しょうるいあわれみのれい)』、1920年代に米国で施行された飲用アルコールの製造・販売等を禁止した『禁酒法』(Prohibition)、こうした事例が頭を過る(よぎる)。「多様性」も Political Correctness も行き着くところ、一事が万事『過猶不及(過ぎたるは猶及ばざるが如し)』。「昭和」の御代が終焉し「平成」の30年を経て世はすでに「令和」。それは「免疫力」の低下した「過保護」な「殺菌漂白社会」ともいえる。その中核を占め始めた「ゆとり」世代へ、こうした認識が受容されんことを願う。『白河(しらかわ)の 清きに魚(うお)も 棲み(すみ)かねて 元の濁り(にごり)の 田沼(たぬま)恋しき』

(※3)善悪の彼岸:ドイツ人哲学者 Friedrich Nietzsche(ニーチェ)による1886年刊行の著書、既存のキリスト教的道徳性を批判し、善悪を超えた領域に立脚することを提唱

【後日追記】「日本電信電話株式会社」の澤田純会長は、2023年(令和5年)7月「一般社団法人京都哲学研究所」(京都哲学研究所 (k-philo.org))の設立を主導。「日経ビジネス」2024年(令和6年)10月21日号、新連載「禅と哲学」における同会長インタビューの中で、「会社のパーパスとは価値観であり、価値観を創っていくのが哲学。一段深いところに降りることが大切。」と唱えている。

※参考文献

佐伯啓思『さらば、民主主義―憲法と日本社会を問いなおす』、朝日新聞出版、2017年

Alexis de Tocqueville、岩永健吉郎(訳)『アメリカにおけるデモクラシーについて』(原題 仏:De la démocratie en Amérique)、中公クラシックス、2015年

澤田純『パラコンシステント・ワールド―次世代通信 IOWN と描く、生命と IT の<あいだ>』、NTT 出版、2021年

Lee Edwards 、渡邉稔(訳)『現代アメリカ保守主義運動小史』(原題:A brief history of the modern American conservative movement)、明成社、2008年

Lee Edwards『Leading the Way: The Story of Ed Feulner and the Heritage Foundation』, 2013