【第40回】日本神話の神々《其ノ一》天穂日命(Amenohohi)⇒土師(Haji)⇒菅原(Sugawara)系譜と梅鉢紋《後篇》―山阪神社と土師氏四腹―

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。

①山阪神社と天穂日命⇒土師氏の系譜

干支(十二支)の「巳年」にあたる2025年(令和7年)正月、大阪市東住吉区の「山阪神社」 大阪市東住吉区:080 山阪神社 (…>東住吉100物語>寺社・史跡・伝承) を詣でた。山阪神社の建立された小高い境内は、「前方後円墳」跡であるとの説も聞こえる。境内の石碑「御由緒記」には、『往昔「田邊宿禰」(たなべのすくね)この地にありて「天穂日命」(あめのほひのみこと)を祀りて氏の祖神となす』とある。同神社は主祭神に天穂日命が祀られ、また「野見宿禰」(のみのすくね)をはじめとする相殿(あいどの)が合祀されている。

天穂日命は、日本神話(「日本書紀」「古事記」等)で知られる男神で、女神・天照大御神(あまてらすおおみかみ)の第二子にあたる。天穂日命はまた、「出雲国造(いずものくにのみやつこ)/出雲氏」の始祖、および「出雲大社」の「御祭神」(※1)として知られている。天穂日命は旧出雲国内だけでなく日本各地の神社において祀られており、その一つである山阪神社について、本年、年女(としおんな)となる筆者の母(およびその兄・双生子)もまた氏子である旨伝え聞いている(筆者の母方祖父母一家がかつて大阪市東住吉区に居住)。また野見宿禰は日本書紀にみられる人物で、出雲国から召喚されて「垂仁(すいにん)天皇」に仕え、「当麻蹴速」(たいまのけはや)と力競(ちからくらべ)を行った力士の始祖とされる。(※2)

天穂日命、野見宿禰の後裔(こうえい)の系統が、土師氏(はじし)や(上述の)田邊氏などの古代氏族にあたる。野見宿禰は、垂仁天皇の皇后「日葉酢媛命」(ひばすひめのみこと)の葬儀に際し、従前の殉死の風習に代わる埴輪の制を献策した功により、「土師臣」(はじのおみ)の姓を与えられる。また時代が下り、平安時代の公卿、菅原道真(すがわらのみちざね)公などで知られる菅原氏は、道真公の曽祖父にあたる菅原古人(すがわらのふるひと)公が、この土師氏からの改姓を申し出たことに始まる。

(※1)天穂日命:出雲大社境内の摂末社、氏社(うじのやしろ)摂末社 | 出雲大社

(※2)相撲の発祥 相撲の歴史 - 日本相撲協会公式サイト

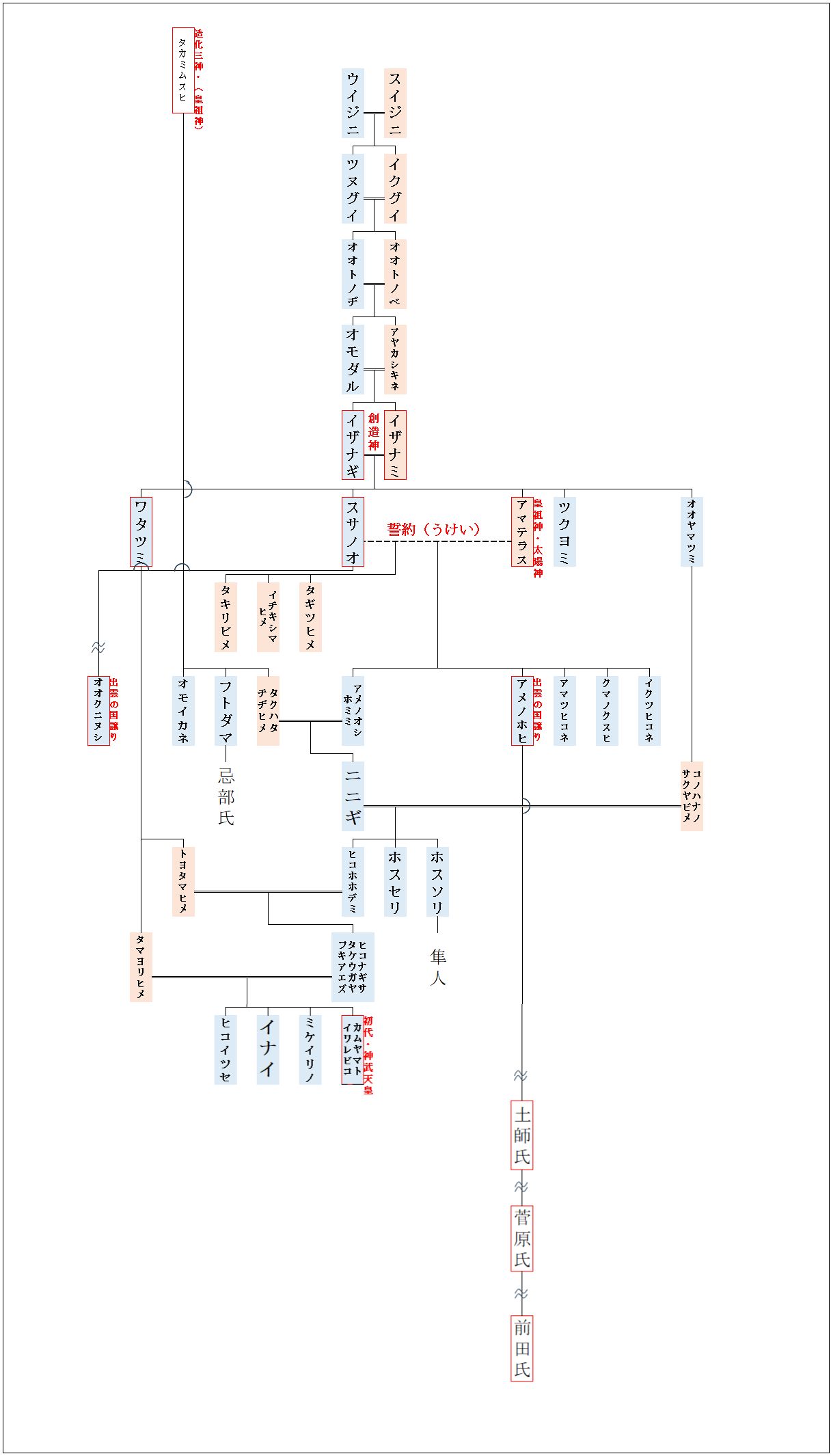

【参考】日本神話の系図(「日本書紀」「古事記」表記を基に筆者作成、薄青:男神/薄赤:女神) 家系図をエクセルで作る方法を動画で解説!無料テンプレート付き! | 家系図作成の家樹-Kaju-

⇧拝殿と「御由緒記」の石碑

⇧(写真上)力石(ちからいし)・右端の新しい石が第58代横綱「千代の富士」直筆によるもの、(写真下)「九重部屋」宿舎(写真下/左で左手にみえる棟)

「相撲発祥」の逸話に因み、山阪神社は大相撲春場所(大阪場所)で九重部屋の宿舎(稽古場)となっている。

②土師氏四腹と毛受腹(百舌鳥古墳群)

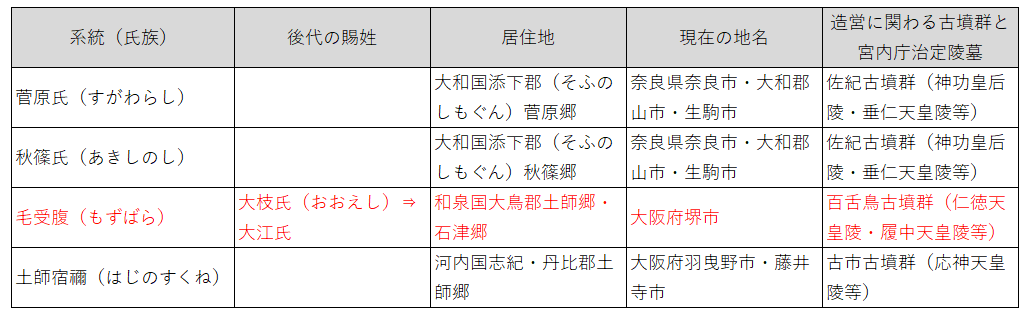

土師氏は、天皇(大王:おおきみ)や高官の墳墓造営や埴輪制作、また喪葬(そうそう)儀礼などの重要な職掌を担っていた。「日本家系図学会」会長で弁護士の宝賀寿男(ほうがとしお)氏の著作『出雲氏・土師氏―原出雲王国の盛衰 (古代氏族の研究16) 』によると、この土師氏には「四腹」(しふく)と称される四系統(四血統)があり、それぞれ以下の氏族とその居住地に存在する古墳群造営に関わりがあるとされる。

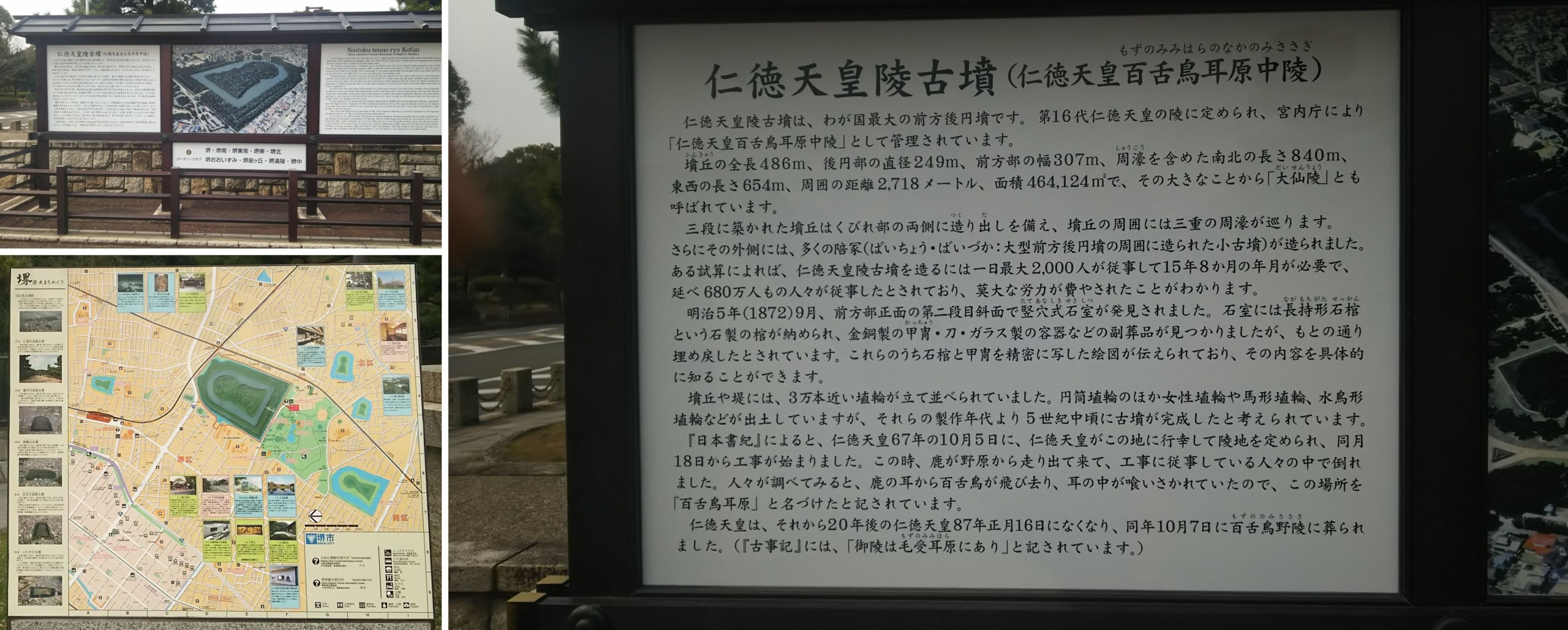

このうち「毛受腹」および「土師宿禰」の系統は「百舌鳥・古市古墳群」 百舌鳥・古市古墳群 日本語TOP|世界遺産 百舌鳥・古市古墳群(もず・ふるいちこふんぐん) (※3)、すなわち巨大「前方後円墳」で知られる「百舌鳥耳原」(もずのみみはら)地域(現・大阪府堺市内)の「仁徳(にんとく)天皇陵古墳」(※4)や「履中(りちゅう)天皇陵古墳」、また「古市」(ふるいち)地域(現・大阪府羽曳野市・藤井寺市内)の「応神(おうじん)天皇陵古墳」等の造営に関わったとされる。「毛受」(もず)は「百舌鳥」また「万代」などに通じる。なお「百舌鳥耳原」について、筆者の母方祖父母が上述の東住吉区から居を移した地域(堺市指定の大仙風致地区)(※5)であり、筆者も生まれ育った当地で現在も居を構えている。

この毛受腹の系統には、平安京への遷都で知られる「桓武天皇」の母方祖母「土師真妹」(はじのまいも)が出ている。また桓武天皇により、この土師真妹の一族は「大枝氏」の姓を賜った。大枝氏はその後、大枝音人(おおえのおとんど)公が出て、「大枝」から「大江」に表記を改めている。さらに武家化した後裔として、戦国時代から江戸時代にかけて中国地方を領した大大名「毛利氏」へと系譜が繋がる。

(※3)百舌鳥・古市古墳群:2019年(令和元年)世界遺産に登録

(※4)仁徳天皇陵古墳:国内最大で世界三大墳墓の一つ(あと二つは、エジプト・ギザの「クフ王のピラミッド」、中国の「秦の始皇帝陵」) 世界三大墳墓の大きさ比較 堺市

(※5)風致地区:都市計画法により「都市の風致を維持するため定める地区」と定義され、都市における樹林地、丘陵地、水辺等の良好な自然的景観に富んでいる区域や、良好な住環境を維持している区域、古墳等の歴史的意義のある区域 堺の風致地区 堺市

⇧(写真上)仁徳天皇陵古墳・拝所遠景、(写真下/左・中)堺ライオンズクラブ寄贈の復原模型、(写真下/右)仁徳天皇像

⇧日本書紀の「百舌鳥耳原」および古事記の「毛受耳原」に関する記述、2017年(平成29年)3月撮影

⇧堺市博物館内の「世界三大墳墓」比較展示、2017年(平成29年)3月撮影

⇧【後日追記】仁徳天皇陵古墳を眺望できる堺市の観光用ガス気球「おおさか堺バルーン」が2025年(令和7年)10月7日運航開始(筆者自宅前より撮影) おおさか堺バルーン | Osaka Sakai Balloon

⇧履中天皇陵古墳、2017年(平成29年)2月撮影

※参考文献

宝賀寿男『出雲氏・土師氏―原出雲王国の盛衰 (古代氏族の研究16) 』、青垣出版、2020年

森公章『天神様の正体: 菅原道真の生涯』、吉川弘文館、2020年

今正秀『摂関政治と菅原道真』、吉川弘文館、2013年

家樹株式会社・有田仁『ファミリーヒストリーブック』、家樹株式会社、2023年